インドの朝

クラクションもけたたましく土煙を上げて行き交うクルマやオートリクシャーの流れを、避けるともなく避けながら通りを横切る。人がいきなり飛び出してくることを前提として運転しているので、見た目の喧騒ほど危険ではない。

オートリクシャーとバイクの客待ちエリアにはだいたいチャイ屋がある。こんな朝っぱらから開いているのはこの手のチャイ屋だけだ。

店の前のバニヤンツリーの根元を囲う石垣の上に腰かけて、チャイを飲む。砂糖もジンジャーもミルクも茶も全てがとても濃い。そしてグラスはとても小さい。この変わらぬ感じに気分がとても落ち着く。遠くの湖畔には昇る朝日に向かってヨガをする人々。隣に座っているドライバーが話しかけてきた。

「その顔の模様はタトゥーなの?」

「そうだよ。僕の国では昔はみんなこれを入れていたんだ。今じゃ僕だけみたいなんだけどさ」

チャイ屋がパコラ(天ぷら)を揚げはじめる。ジャガイモをマッシュドしたやつをオクラと混ぜて練り上げたピンポン球大のボールだ。

……プリプリプリプリプリプリ……。

たちまち辺りに良い香りが漂う。これをいただかない手はないだろう。ちょっと竪穴式みたいに路面より下がった薄暗い店内に入って、揚げたてのパコラを焼きたてのパンで挟み、グリーンチリソースをドップリかけていただく。正直、毎日これでいいなと思う旨さだ。10ルピー(約16円)。物価はそれほど上がってないようだ。

現代タトゥーのブーム到来

オンデマンド配信の生放送番組「All about tattoo India 」というところから声がかかって出演したのは2022年の春のことだったか。ヨーロッパやオセアニアなど世界で活躍しているインド人タトゥーイストとインド国内のタトゥーインフルエンサーや芸能人を集めたZoom形式の討論番組で、その回のお題は、「インドのトライバルタトゥー文化」だった。そこにニュージーランドのマオリ族のトゥ(トゥルマキナ)と日本の僕は外部からトライバルタトゥー専門家パネリストとして呼ばれたのだ。トゥは、今やニュージーランドでは大臣やニュースキャスター、警官までもが入れているマオリのトライバルタトゥー「モコ(moko)」のリバイバル運動の初期からの変遷をざっとおさらいするような話をしたと思う。

僕は日本の和彫りやタトゥー裁判のことに触れつつ、沖縄のハジチ、アイヌのシヌイェのリバイバル、そしてネオトライバルタトゥーの新たな試みである縄文タトゥーの近況報告をした。ちなみに僕はトゥのいくつかの単語をまとめて、気合いを入れるように下っ腹から一気に吐き出す発音を聴き取るのが昔から苦手で、この時も実は何がなんだかサッパリだったのだ。

インドではここ最近、都市部の若者を中心に現代タトゥーが流行し始めているそうで、アメリカントラディショナル、和彫り、リアリスティックなどのさまざまなジャンルが一気になだれ込むようにして活況を呈しているようだ。和彫りのインド人。隔世の感がありまくる絵面だ。シュールな音楽の曲名とかに良さそうな響きもある。

番組ではインド各地の田舎に今なお細々とではあるが、存続しているいくつかの少数民族のトライバルタトゥーを取り上げて、その現代的な意義を再検討する話し合いが行われた。今日、世界の現代タトゥーマーケットではそれぞれの地域のトライバルタトゥーのリバイバルが進んでいるのだが、その多くはすでに一度滅びている文化を現代向けに再構成する性質のものとなっている。

一方でインドという巨大な国の中にはまだそれが生きた文化として残っている地域がある。そういう状況の国に現代タトゥーのブームが今来ているのだ。そして海外にまで進出した凄腕のインド人タトゥーイストたちは、自国内にトライバルタトゥーがまだ生き残っているという事実が世界的に見たらとんでもない「お宝」だという視点をすでに獲得している。

それらのトライバルタトゥーの多くは交通アクセスもかなり不自由な田舎の自給自足コミュニティにある場合が多いのだが、インドの都市部の拡大は年々進んでおり、その経済圏が近づくごとに村独自の文化が薄れてきているという現状がある。金になる仕事や、教育、娯楽を求めて若者たちが都会に出ていけば村が過疎化するのは日本と変わらない。僻地にまでもスマホが普及して情報化が進んでいる現在、その流れ自体を止めることは誰にも出来ない。そこで我々に出来ることは何なのだろうか、ということなのだ。

村人がいなくなるということは、代々受け継いできた伝統習俗としてのタトゥーは継続できなくなるということだ。それは不可避だからまあ残念がってばかりいても仕方ない。ならばその技術とデザイン体系の魅力を宣伝すれば街のインド人たちが入れに来るだろうか? いや、いきなりそうはならないだろうと僕は思う。こういうのは段階を重ねる必要があるのだ。技術やデザインを保存するなら、まず現在そこに価値を感じている欧米諸国のマニアたちが当地にスムーズに入れるような導線を明示することが先決だ。推奨できる優良ガイド、ドライバー、宿泊施設のピックアップと宣伝。同時に村の中での食事や宿泊の体制も整えていく。

施術の衛生レベルやインターネットを介したスタジオのマネージメントも一流の現代タトゥーイストに監修してもらう。そしてインドの大都市で開かれるインターナショナル規模のタトゥーコンベンションに、インドのトライバルタトゥーのブースを出して世界の客たちに向けたアクションを実際に起こすのだ。そうすれば当地の彫師もとりあえずは生き残れるだろう。

経済格差を考えると欧米プライスでギャラを得ることができるのなら、一カ月に外国人客1人のペースだとしてもインドの田舎ではそれなりに生活を回していけるはずだ。そうやって技を錆びつかせずに凌いでいれば、20年後ぐらいには経済超大国となったインドで「インド人としての誇り」をタトゥーに求める風潮が出てきて、古代から連綿と繋いできた文化が高く再評価される時が来ると僕はイメージする。

別に全く大した内容でもないのだが、夢中で唾を飛ばしながらしゃべりすぎて、いつのまにかヒトラーの演説を真似たチャップリンみたいな動きになってしまっていたと思う。これが老害というやつの実態だ。

提案が現実に

前歯のない赤ん坊のような顔で無邪気に笑っていた番組プロデューサーのアンドレは、実はかなりのやり手だった。僕の提案のほとんどはすぐに形となり、1年後にはインドのトライバルタトゥーのなかの一つであるバイガを前面にフィーチャーするインターナショナルタトゥーコンベンションが、多くの企業のスポンサードによって大々的に行われる手筈が整ったのだ。

場所はインド最大の商業都市ムンバイの国際展示場。スケーター、ブレイクダンサー、ラッパー、ヒューマンビートボックス、DJ、グラフィティ、カスタムハーレーといったインドではまだ新興のサブカルチャーのコンテストイベントも一緒にセットされている。スゲェ、の一言だ。

言い出しっぺの僕がこれに参加しないという選択肢はもちろんない。が、息子とツレも一緒に行くという。いわく、

「美味いカレーが食べたい」

チケット代トータル30万円の超高級カレーだ。これで、コンベンションでどんなにシャカリキに頑張って仕事したとしても黒字で日本に帰れる目処はない。でもまあ、僕が若い頃にさんざん世話になったインドという場所を息子に見せておくのは悪くないかもしれない。

現地のホテルのロビーでトゥに会ったので、その話をした。

「うちは子供8人だからいつも単身赴任だ。バッハッハッ!」

18人か80人の可能性もあるが、いずれにせよ凄い数字だ。

静かな踊り手たち

銅鑼と太鼓の、激しくもグルーヴィーな演奏でコンベンションの幕が上がった。インド人は太鼓が大好きだ。出展者、お客さん、みんなでひとしきりエントランス前の広場で踊りまくる。破れてしまった太鼓もあるほど盛り上がった。

が、僕の目当てはメインステージ最初の演目であるマディヤプラデーシュ州のバイガ族による、太鼓と踊りだ。女の踊り手たちの服から出ている部分の背中、腕、脚などの肌にはびっしりと太い線の紋様が刻み込まれているのが見て取れる。円陣を組んで内側向きに旋回している彼らの動きは、それを観る者を想定した出し物ではなく、あくまでも踊っている自分たちが楽しむためのものだ。きっと村の祭りの踊りなのだろう。

身体の前面のデザインもよく観察したかったので、演奏終了後に楽屋を訪ねてみた。6人のバイガの女性たちはみんな140センチ台ほどの身長だった。顔つきはドラヴィダ系そのものといった感じ。ステージで踊りを披露した感想を聞いてみると、観客の前でやったのは初めてだったので凄く緊張していたらしい。というかムンバイに来るのもみんな初めてだったようだ。

英語で直接やり取りできないこともあるが、反応は素朴でリアクションはほとんどYESと NOぐらいだ。だいたいこれくらいの人数の女性グループになると笑い袋みたいなキャラが1人自然発生することが多いと思うのだが、村に置いてきたのか、ここにはいない。とても寡黙な集団だ。

6人ともタトゥーが入っているのだが、その面積にはばらつきが見られ、年配者になるほどたくさん入っているように見える。果たして誰も自分の年齢を知らないので、それも正確には分からない。制作過程としては全身のデザインの中の特定のブロック単位で施術していくらしく、それぞれの抽象紋様のブロックには「牛」とか「鍬」などの名前がついている。これらはバイガ族の村の生活用品を表したタトゥーデザインということなのか、それとも抽象デザインの特定部分を呼称するために、何となく連想できなくもない生活用品の名前を便宜的に被せた命名なのだろうか。大昔からやっていることなので、そのへんはもう誰にも分からないことだ。

施術時期は踊り手たちの姿から判断すると、娘時代の一時期に通過儀礼としてドカッと全部まとめて入れるというよりも、子供の頃から入れ始め、生涯にわたってお金と時間があるときにジワジワと増やしていくみたいだ。これだけの面積を伝統手法で彫るとなると相当の時間がかかる。タトゥーはあの世にも持っていける唯一のオシャレなので、せっせと働いて貯めたお金をタトゥーに注ぎ込むのが彼女たちにとっては大事な娯楽なのだということだった。

ちょっと蛇足になるが、東京のスタジオでは何かの裁判で保釈中のお客さんが来て、塀の中に収監される前にタトゥーを急いで仕上げていくというパターンがたまにある。金も服も時計も、イカした髪型もアクセサリーもボディーピアスも、全部取り上げられてしまう刑務所内という「他界」の生活で、唯一誰にも取り上げることの出来ない特別なオシャレ。それがタトゥーなのだ。

行商の彫師

バイガの女性たちのタトゥーを彫っているのは、バーディー族という別の民族の、マンガラ・バイ・マラヴィというプロの女性彫師で、僕の2つ隣にブースを出していた。エントランスから1番目、このコンベンションの最大の呼び物という位置付けだ。周りには他にもインドのゴンド、ボルネオのイバン、シッキム、マオリのトゥ、などが配置されていて、一角がトライバルタトゥーで固められている。

マンガラのバーディー族は、ゴンド族というデカン高原地域ではメジャーな民族の支族のひとつといわれている。マンガラは7世代に渡って代々バイガのタトゥーを担当してきた彫師の家系の現在の当主だ。もっとも、彼女はバイガ族のタトゥーだけを彫っているわけではなく、普段はゴンド族の主に女性たちの間で広く楽しまれている「ゴダナ」と呼ばれるタトゥーも手がけている。

インドにはカーストという身分制度があるのはよく知られていると思うが、その中にはさらに細分化された、職業の種類ともリンクしているジャーティと呼ばれる区分が存在する。マンガラのバーディー族はゴンド族社会の彫師ジャーティと言ってもいいのかもしれない。その営業形態は、道具一式を持っていろんな町や村を順繰りに旅して回っていくスタイルだという。いわゆる行商というやつだ。

Amazonや楽天でオーダーしたら翌日には品が家まで届くのが当たり前の今の世の中ではあるが、行商は日本でも1970年代ぐらいまではいろんな売り物で普通に見られた。有名だったのは富山の薬売りなどで、最近まで残っているのは「たーけやー、さおーだけー」の物干し竿とかだろうか。

これは交通網の発達していない時代や地域の、専業の彫師の仕事のやり方としても世界規模でとても一般的と言える。たいがいの場合、地元の街の客だけで専業が成り立つほどの仕事量はないから、何人かまとまった客が見込めるような遠くの街々にまで彫師の方が出向くのだ。現代でもそうした出張のメリットはまだあるし、他所でのゲストワークはタトゥー業界の大きな文化なのだ。

マンガラのケースでは、それが異なる民族の伝統の習俗に専属的に関わっている点が独特で面白い。おそらくマンガラの七世代前よりもっと前の時代、つまり150〜200年以上前は、バイガ族の村では比較的手先の器用なオバチャンなんかが農作業の合間を縫ってアマチュア手芸的に村人にタトゥーを彫っていたのではないか。それが手際や仕上がりの良さでいつしか行商の彫師にスイッチしたのだろう。

餅は餅屋、ということで今の我々は家で餅をつくことはめっきりなくなって真空パックの切り餅を買うようになったわけだが、裏のラベルをよく見たら生産地は外国だった、みたいなものだ。うまいに越したことがないのは餅もタトゥーも同じようだ。

ところで、カレーはカレー屋、であるところの本場インドのはずだったのに会場内のフードコートはハンバーガーと中華料理だった。どっちもインドの都会で今、とても流行っているらしい。もちろんシヴァの乗り物である牛を食べるのはタブーなので、ハンバーガーのパテは鶏やマトン、青椒肉絲も鶏の細切り、だ。

ジュエリーの起源、ゴダナ

ツレのタマキがさっそくマンガラに彫ってもらうことになった。バイガ族のデザインは、こうしたコンベンションの限られた時間で入れるのはだいぶ無理があるボリュームなので、マンガラのもう一つの得意領域であるゴダナのワンポイントを入れることにしたようだ。

ゴダナとはタトゥーを表すヒンディー語だ。要はタトゥーそのものなわけだが、何百年、何千年とインド亜大陸でファッションとして楽しまれてきたタトゥー文化なのだ。そしてそれだけの歴史を持ちながらも、特定の部族、民族のトライバルタトゥーということではなく、もっと巨大な文化圏全体で共有されている。つまりはとても長い歴史を有する現代タトゥーなのだといえる。

が、いちおうインド人としては、なんとなーく最近入ってきて流行っているのがタトゥーで、既にあったものがゴダナ、なんて呼び分けしているようだ。このへんの感覚は、僕の親世代が東京や大阪の若者が入れているワンポイントのやつをタトゥー、映画で高倉健の背中に入っているのをイレズミ、などと呼び分けていたセンスと全く同じだと思う。

ゴダナのデザインは小さなワンポイントデザインが多く、ジュエリーやその他の装飾品のような美しい形にまとまっているものがよく見られる。

考古学的研究によれば、今日のインド地域に見られる宝飾品のデザインは、もともとはこうしたゴダナデザインから直接の影響を受けているようだ。つまりゴダナの方がオリジナルで、女性のオシャレ文化としては先輩格なのだ。その後、徐々にインド社会が物質的に豊かになってくるにつれて、都市部の裕福な人々を中心に宝石や貴金属の装飾品が広まってきた。褐色の肌に金製品が鮮やかに映えるのはご存知の通りだ。そしてさらに、さまざまなジュエリーを取っ替え引っ替えして変化を愉しむようになってくると、ゴダナの不可逆性がかえって邪魔になってもきたのだ。

こうしてゴダナは今日、都市部よりも田舎の地域で多く見られるものとなっている。

ぶらぶら散策しながら、会場を訪れているインド人のお客さんたちに話しかけてみた。みんな現代タトゥーをカッコいい、キレイと素直に見ているようだ。ラッパーやスケーターのコンテストも同時に開かれているから、バッドボーイカルチャーの雰囲気もあるのかなと思っていたが、拍子抜けするほどホンワカしていてまったく悪ぶった感じはない。職業もエンジニア、学生、教師、医師、など偏りない人たちだ。

さらに、ごく一般的なインド人家庭でのタトゥーに関する空気感をもっと深掘りしたかったので、親や祖父母の反応なども聞いてみたが、日本や欧米などの年配の保守層に見られる、タトゥーをヤクザやギャングと結びつけるような発想は皆無だった。ただ、田舎の貧乏人の趣味と思っている裕福な親御さんは一定数いるようで、それはゴダナの実際の分布状況とも合致するようだ。

ゴダナ席巻の熱気

会場のセンター辺りには、大きなスペースを有するタトゥーイング専門学校の総アクリル張りのブースがあって、10人ほどの生徒たちが真剣に実作中だった。みんなモノトーンの写実的な作品に取り組んでいる。リアリスティックな描写力を見せることがテクニックを証明する分かりやすい手段ということなのだろう。

僕はタトゥーコンテストの審査員を会期中ずっとやっていたのだが、この傾向は各カテゴリーのエントリー作品にも共通して見られた。おそらくこれは、リアルな表現を可能とするタトゥーが現代タトゥーなのだ、という感覚をインドのマーケットが強く持っていることを表しているのだ。そしてもちろんそれはゴダナという、写実性とは無関係なタトゥーの文化がもともとのベースにあることとの比較によるのだろう。

だからインドにこのたび入ってきた現代タトゥーというモノは、目新しいコンテンツということではなくて、既存のアップデートぐらいのもの、ということなのかもしれない。

マンガラは裁縫用の縫い針をザラっと箱から取り出して、何本か軽く束ねて針先の形を好みの感じに整えていき、ベストのフォームになったところで糸で本格的にガッチリ固めていた。そしてその上から針束のケツの部分に布片を丸めたボールを取り付けて、指先でグリップしやすいようにしている。

鉄の針が手に入らない時代は植物のトゲが針だったという。彼女はこれまでは多くの他のトライバル彫師と同様に、使った針束はアルコールで洗うだけでまた使用していたそうだが、この度は現代マーケットに適応するために客ごとに新品の針を準備することにしたとのことだった。その分のコストをギャラに上乗せすればいいだけの話なので、これを機にこれからも続けたら良いと思う。今後、欧米人客を相手にするなら必須条件なのだし。

インクは植物の種をすり潰して採った黒い汁だった。これはとても珍しい。マンガラは、煤から作られる一般的な黒インクよりもこっちの種汁に今でも信頼を置いている。健康上の利点があるという。アユルヴェーダ医学みたいなものだろうか。

タマキの臍下にハンドポーク手法で彫られたゴダナは当日はやや褐色だったのだが、不思議なことに翌日には変化して黒くなっていた。僕らの使っている通常の黒インクではこういうことは起こらない。

マンガラは当初、自分のやっているバイガタトゥーやゴダナを、域外の人が、それも他の州のインド人どころか、遠く離れた他の国の人たちが入れたがるものなのだろうかと懐疑的だったらしい。というのも地元の商売すらも最近は縮小気味だったからだ。でも蓋を開けてみたらこの大盛況だ。いろいろな海外のタトゥーイストたちが彼女にタトゥーを彫ってもらいにブースを訪れていた。彼女も我々タトゥーイストのコミュニティのそういうノリが分かったみたいで、最終日には自らもいろんなブースを訪ねてさまざまなタトゥーを楽しそうに彫ってもらっていた。

ヨーロッパにも出張してみたいか聞いてみたら、ぜひやってみたいけどお金がない、と言っていた。まあ、コネクションはたくさんできたようだし、そのへんはこれからどうにか回っていくんじゃないかなと僕は思う。もっとエアチケットが安くなってきたら、日本に呼んで各地のツアーをアレンジしても面白そうだ。今回のミッションとしてはとりあえず上々の進捗だ。

残るミッションは高級カレーだけなのだが、これがなかなかどうして苦戦していた。グルメ情報などを検索したりしているのだが、カレー店が見当たらないのだ。ひょっとして僕はカレーの中に深く入り込み過ぎて、カレーというものがかえって見えなくなっているのだろうか。

そもそも「美味いカレー」が存在するためには、相対的に「不味いカレー」の存在が不可欠なわけだが、カレーが不味かったことなど僕の記憶の限りではかつて一度たりともないのだ、などとインド的思索に耽る。

ゴアの若き実力派

会場の外の喫煙エリアあたりは常にたくさんの人が集まっている。タトゥーイストやタトゥーファンは国籍を問わずスモーカーが多い。その中でもひときわ賑やかな6〜7人の若いグループがいて、知り合いも混じっているようなので話しかけてみると、みんなゴア(インド西部のリゾート)で活動してるタトゥーイストたちだった。イタリア、ネパール、コロンビア、イギリス、モルディブ、オーストラリア、インド。現役バキバキのパーティーフリークスだ。どうりで騒がしいわけだ。

1月半ばと言えばトップシーズンで、「仕事も遊びもピークなのに向こうを留守にしちゃっていいのか?」と聞けば、ウソかホントか知らないが、みんな僕を見に来たのだという。僕もゴアのチャポラで1994年にタトゥーを始めたんだと言えば、イェーイもちろん知ってるぜー! みたいに盛り上がっている。ホンマかいな。可愛いやつらだ。

1人ずつインスタを見せてもらうと、みんなトライバル系ブラックワークを得意にしている。ホントに僕の直系の後輩たちのようだった。しかもみんな5万人ぐらいのフォロワーを抱えている。このジャンルの規模でいえば世界のトップアーティストということだ。可愛いどころか、そうとうエグい実力派ぞろいだ。今のゴアはとんでもなくレベルが高いようだ。

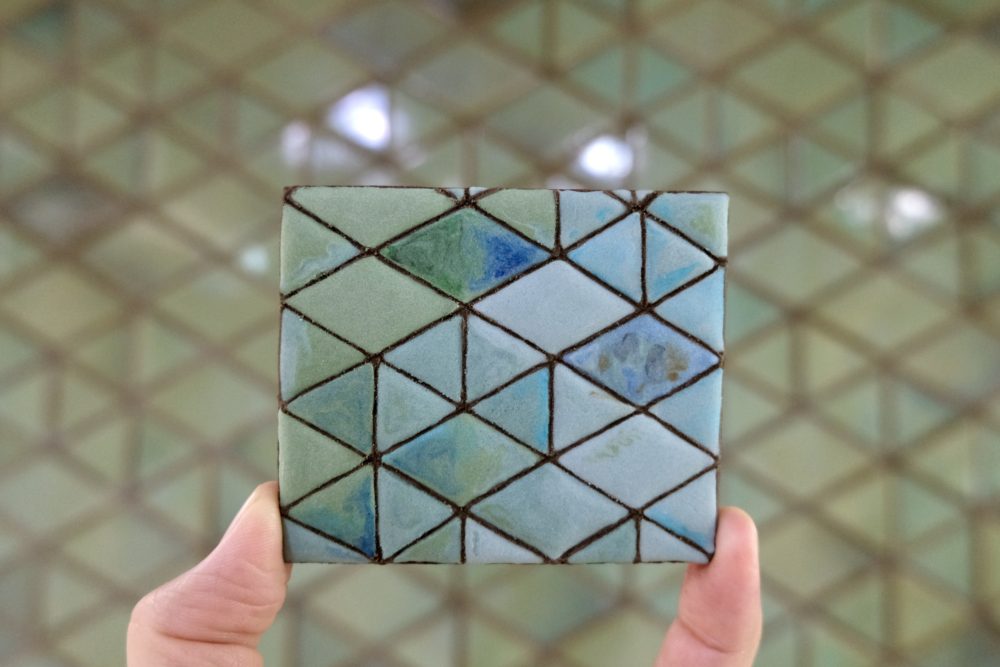

彼らの作風は、ハンキーパンキー親分の呼ぶところの「ベルベル状」というやつだ。太めの線の集合でジュエリーやテキスタイルみたいな画面を構成する洒落たスタイルだ。もともとこの手のトライバルタトゥーは世界中で広く見られるもので、必ずしもある地域から他の地域への伝播に頼らずとも、それぞれに自然発生し得るぐらいの普遍性を備えているのではないかと僕は考えている。そしてこれらは主に女性の美の娯楽の色彩が強いトライバルタトゥー文化だったのだ。

この10年、欧米タトゥーシーンでは女性客の激増とともに、これらのタトゥーデザイン群が脚光を浴びることとなり、そのスタイルは年々枝葉を広げ洗練の度合いを深めてきている。

そういう流れを踏まえてあらためて考えてみると、マンガラの手掛けているバイガのパターンやゴダナもまたそうした女性の装飾タトゥーの確かな一員であるわけで、アピールするにはとても旬なタイミングを迎えているということなのだ。番組内で僕は、外国人客で20年凌げばインド人客が来るという予想を立てたが、あるいはそれはもっと早く起こることなのかもしれない。

新時代を拓くひとりの彫師

ゴアグループの中の1人、スワスティクもまた、そういうベルベル状デザインの一種である南インドのコーラムデザインに特化したタトゥーイストで、最近はユニークなパターンの全身作品などでトライバル業界の注目を集めている新星だ。彼女は10歳までをマドラス、ヴァラナシなどインドで過ごし、それ以降はイギリス、オーストラリアに移住。祖母は南インド、カルナータカ州の現役のゴダナ彫師だ。

冒頭の番組内で僕は、インド各地のトライバルタトゥー彫師のところに売れっ子現代タトゥーイストを派遣することを提案したのだが、それを受けて実際に現地を廻っているのが、その時の共演者の1人でもあったスワスティクだった。その経歴と才能の特別さを考えると、10頭身のインド版バービー人形のような彼女がインドのトライバルタトゥーシーンにおける「カーリーマー(黒い母)」になるのは因果律の必然だったと思う。インド人のいうところのカルマなのだ。

そんな縁があったので、僕らは互いにタトゥーをプレゼントし合うことなった。僕は施術ベッドに仰向けに寝て、頭をベッドの外まで出して顎を反らした姿勢で、喉元あたりにコーラムデザインを彫ってもらうことにした。決してオッパイで頭を挟み込まれたいからこの部位にしたわけではないが、結果として挟み込まれてしまったからには正直とても心地良い。母に抱かれている気分だと伝える。

「あなただってベイビークリシュナみたいに可愛いわよ」

股間がガネーシャにならないように気をつけよう。

10ルピーの幸福

僕の隣のブースにはシルバージュエリー「fangophilia (ファンゴフィリア)」のアーティストのタロー君が出展していた。彼は元歯科医師としての型取りの技術を使った、歯や耳などへの身体装着タイプのジュエリーを作っていて、その前衛&独創性で非常に高い評価を得ている。顧客層は各国のファッション誌のモデル撮影チームや、マリリン・マンソンやレディー・ガガなどをはじめとする芸能人だ。

突然何かモノモノしい空気が会場入り口あたりからこちらに向かって迫ってきた。ざわめく人々。鋭く牽制するような声。みんな写真を撮っている。その群衆の中央には6人のゴツい黒スーツのボディーガードに守られた背の高い女性がいるようだ。僕は視界が逆さま状態で寝ているので定かではないのだが、おそらくはかなりの美人だ。後でインド人客に聞いたら凄く有名なボリウッド女優ということだった。お父さんはさらなる大物で、インドを代表する俳優とかなんとか。それがタロー君のブースに来てジュエリーのサンプルを見ている。昨日も見に来ていた女性スタイリストの案内らしい。

fangophilia は個別の型取り作業が必須なので、誰かに買って来てもらったり、ネットで注文したりは出来ず、こうして本人とタロー君が直接セッションすることからしか始まらないのだ。そして、ジュエリーそのものはお手頃価格だが、東京の外、特に海外からのオーダーに関しては自分自身か彼の交通費、宿泊費がそこにプラスされることを考えると一般人にはかなりハードルが高い。やはり海外セレブ御用達のイメージが強い。

ちなみにうちの逆サイドのブースでは、なんと、さっきまであんなに寡黙だったバイガ族の踊り手たちやマンガラが、ボリウッド女優に向かって嬌声を上げ、手を叩きながら飛び跳ねて喜んでいるではないか。初日の自分たちのステージよりもよっぽど勢いがある。これも逆さま風景なので定かではないのだが、みんな最高に幸せな表情をしているようで、どうやら根っからのミーハーのようだった。この勢いで自分たちもfangophilia のジュエリーをオーダーして村で着けてたらウケるよな、などとほくそ笑む。何はともあれ、めでたいことだ。

施術の休憩中に、昨日少し会話したタトゥー専門学校の校長が「ポーハ」という軽食を差し入れてくれた。これがまた、やたらと旨い。何だこれ。コメのフレークをターメリックと一緒に黄色くフワフワに炊いたものに、みじん切りのタマネギとピーナッツをざっくり大量にかけたカレーピラフのような料理だった。調味料は好みで砂糖とかチリとかいろいろ合わせるみたいだ。それをビニール袋に入れてシャカシャカ振って混ぜ合わせてからいただく。軽い食感。いくらでもいけそうだ。

最近はこんなものが出てきたのかー、なんて感心していると、昔からムンバイの朝食の定番だよと言われた。昔も昔、7000年前からあるらしい。英雄クリシュナの好物だったとか。そんなポピュラーなメニューに食いしん坊万歳の僕が今まで一度もかすらなかったというのか。そんなことがはたしてありえるのか。

翌日朝、家族と一緒に商店街の屋台でポーハを頼んだらすぐに出てきた。

「何これ、めっちゃ美味い!」

棚ぼた的にミッションコンプリート。

やっぱりインドの美味は10ルピーなのだ。