昭和20年8月、日本はかつて迎えたことのない敗戦にさらされた。明治維新以来一貫して推進してきた“忠君愛国”のモラルも富国強兵の国策も、一挙に崩壊し、日本人は一時期、完全に虚脱状態に置かれた。精神的には腑抜けた状態になったのである。当時の日本人の面前に続々と乗り込んできたのは、占領軍のアメリカ兵たちだった。彼らはとにかく明るく陽気でエネルギーに満ち、肉体はたくましかった。〔中略〕彼らと接触した多くの日本人たちは、わが身の貧弱さに比べて筋肉隆々とした洗練された肉体美に羨望のまなざしを向けるだけでなく、勝者と敗者の関係も相まって劣等感を抱いたものであった。しかし、一部の日本人は彼らに追いつきたい一心でアメリカ兵たちから身体作りとしてボディビルの手ほどきを受けた。その者たちを中心に知らぬ間にボディビルの愛好者が増えていくのであった。(日本ボディビル連盟50年の歩み,2015,p.10)

日本におけるボディビルの登場は戦後社会になってからのことであった。どうやら、第二次世界大戦における日本の敗戦と占領が、ボディビルという逞しい肉体を求める文化をもたらしたようだ。では、当時の男性たちはどのようにボディビル文化をたちあげていくことになるのか、そのことを田鶴浜弘(たづはま・ひろし)、窪田登、玉利齊(たまり・ひとし)という日本にボディビル文化を興した主要人物たちの戦後の歩みを辿りながら描いていきたい。

田鶴浜は、日本で初めてのプロレス雑誌『月刊ファイト』を創刊し、日本のプロレスブームを牽引するとともに、ボディビルブームの火付け役となる人物である。

窪田は、ローマ五輪にウェイトリフティング選手として出場し、その後、トレーニング指導者として数多くのトレーニング理論、ボディビル理論の著書を執筆している。また早稲田大学で教員を、そして吉備国際大学で学長を務めている。

玉利は、日本で初となるボディビルクラブを立ち上げ、日本ボディビル協会の設立などに奔走、今日に至るまでボディビルの発展に尽力した中心的な人物である。

田鶴浜弘と太陽興業株式会社

田鶴浜弘(1905年生まれ)は、満州北部(外満州地域)の長白山系に連なる岩山の中腹で陸軍兵士として終戦を迎えた。早稲田大学の競走部に所属し、極東選手権にも日本代表として出場経験のある田鶴浜は、戦前、スポーツ記者として幻となった1940年の東京オリンピックにも携わるなど、スポーツの文化を日本に広めようとするバイタリティーにあふれた青年だった。

終戦後、田鶴浜は延吉捕虜収容所(現:中国・吉林省)に収容にされた。田鶴浜たちは、そこで昼夜ソ連兵に監視されながら、旧関東軍の糧秣の運搬や旧関東軍施設の取りこわし作業に使役した。厳しい使役に対して、彼らが与えられたのはわずかな高梁粥か、トウモロコシや大豆のみで、多くの捕虜が栄養失調状態となった。当然、収容所に風呂はもちろん着替えもない。寝床も、馬小屋を転用した野ざらしだった。捕虜たちの体は全身しらみの巣となり、爪で掻いた肌からは壊血病のドス黒い血が噴き出した。加えて、零下30度にもなる北満州の冬は捕虜たちの最大の敵となり、越冬するころには、少なくとも捕虜の1/3が死亡した。

田鶴浜によれば、捕虜となったほとんどが赤紙で徴兵した補充兵と、若干の在留日本人だったため、彼らのなかには大学教員や政府の高官などの学識の高いものもいたという(田鶴浜,1969a,p.35)。しかし、苛酷な捕虜生活の中では、彼らの身につけた教養や学識の高さは全く役には立たなかった。むしろ、そうした社会的に地位の高い人ほど早く死んでいった。

田鶴浜は、収容所で死んでいく捕虜たちを「消える」と表現している。それは、田鶴浜の見た捕虜たちの亡くなる姿が、“死ぬ”という厳粛な感じではなく、「焔がもえ尽きるよう」に見えたからだという(田鶴浜,1969a,p.35)。この生と死をさまよう捕虜生活の中で、田鶴浜は次のように悟った。「知能も意欲も、所詮は肉体のエナジーに比例するものであり、エナジーが、いや肉体が、場合によっては筋肉が、スピリットを、そして思想も、教養も、学も、はては文明も文化も生み出し、支えているのだ」(田鶴浜,1969a,p.35)。

田鶴浜が日本本土に帰ってきたのは1946年10月だった。終戦から1年以上も経過していた。しかし、その頃の日本は、まだ戦後の混乱期真っただ中にあった。田鶴浜は、帰国後の東京の様子を次のように振り返っている。

見渡すかぎり焼土と焼けビル、それに、バラックばかりだった。そして、敗残が、日本人を四等国民におちぶれさせている。おびただしいクタビレて、うす汚れた貧相な東京市民は、空きっ腹、芋づるの味噌汁だの、ドングリ粉まで食った。(田鶴浜,1969a,p.34)

満州で栄養失調になった田鶴浜にとっても、東京の戦後風景は凄惨なもので、延吉の捕虜収容所の延長のように感じられていたという。そんな戦後の日本を、大腕を振って闊歩していたのはアメリカの進駐軍兵たちであった。彼らは「肉体からして逞しいだけに」、日本は彼らの「天下」だったと、田鶴浜は回想する(田鶴浜,1969a,p.34)。彼らは我が物顔で街中を歩き回り、子供たちにチョコレートやチューインガムを配っていた。そして一部の日本女性たちが、そんなアメリカ兵たちに群がり、彼らと一緒になって騒いでいた。

一方、それとはまったく対照的だったのが、日本人男性だった。負けて帰ってきた復員兵たちの目には生気がなく、食い物探しに明け暮れるか、“ヒロポン”中毒になるものもいた。日本人男性たちは、アメリカに「去勢」されたも同然であったのだ。田鶴浜はそんな男性たちをみて、「日本民族のあわれさ」を感じると同時に、「日本民族のエネルギー」が消えかかっていると感じたという。そしてこのとき、田鶴浜の頭にある言葉がよぎった。

太陽を日本人の肉体の中で燃えさせなくてはいけない(田鶴浜,1969a,p.34)

そんなことを考えていた田鶴浜に転機が訪れたのは1954年2月のことであった。アメリカのプロレスラー・シャープ兄弟が、力道山・木村政彦組と世界タッグ王座をかけた世界タイトル戦を行うために来日したのである。シャープ兄弟と力道山らの試合は、2月19日からの3日間、そして2月27日、3月6日の計5日間組まれていた。

戦後、再びスポーツ記者としてプロレス興行に足を踏み入れていた田鶴浜は、2日目の試合の実況中継の解説者に抜擢された。田鶴浜は当時の様子を次のように回想している。

シャープ兄弟の来日で、すさまじいプロレス旋風が巻き起こった。力道山のカラ手が、いや、日本人が終戦後10年――はじめて公然と、毛唐をブン投げ、ハリ倒して見せる痛快さ――あらゆる日本人が興奮を覚えさせられたのだ。(田鶴浜,1969b,p.34)

シャープ兄弟の初来日試合は、すさまじいほどの熱狂だった。当時の価格で1500円ほどであったリングサイドのチケットは闇値で「1万円を軽く超え」(大卒初任給程度)、当時はまだ珍しかったテレビを備えた店では「プロレス席」と称してテレビ近くのテーブル席が300円で売られていた。また街頭テレビが設置された新橋駅西口広場はプロレスを見る人々で埋め尽くされた。田鶴浜は、このような戦後日本人のプロレスに対する関心の高さが、「白人コンプレックスを肉体的に、フッとばす民族的快楽が、裏づけになってい」ることを、すなわち「日本人を、肉体思想に目覚めさせる一つの転機」であったと回想している。

そして、戦後史の大きな一ページとなった一戦を目の当たりにした田鶴浜の頭に、あの言葉が再びよぎった。

「太陽を日本人の肉体の中で燃えさせなくてはいけない」

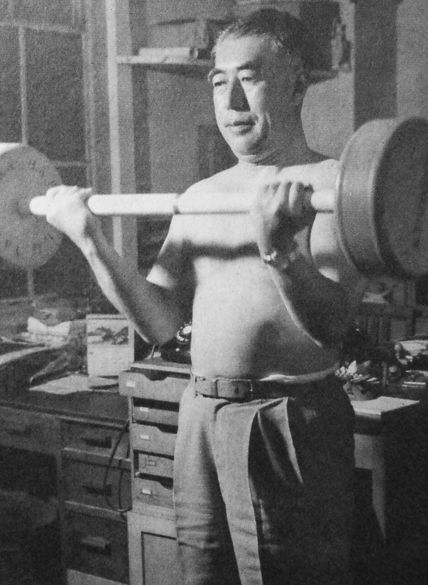

田鶴浜弘

出典:『アサヒグラフ』1955年11月9日号

力道山ら「日本人」の活躍(※当時はほとんど知られていなかったが、力道山は在日韓国人であった)、そして国民の熱狂を間近で目撃した田鶴浜は、プロレスこそが四等国民になり下がった日本人たちの肉体を燃やす「太陽」になるのではないかと思い至った。

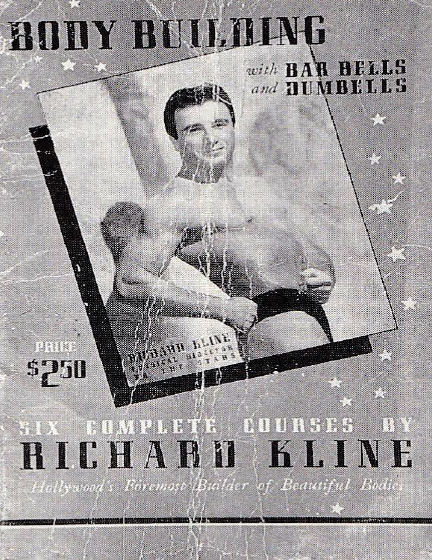

そして田鶴浜は、この年に八重州通り大阪商船ビル(現・ダイビル)の一角に「太陽興業株式会社」の看板を掲げ、翌年1955年1月に「敗戦日本人の勇気と斗魂を呼び起す月刊誌」というキャッチコピーを冠した当時日本唯一のレスリング雑誌『月刊ファイト』を創刊したのであった。

この雑誌は、この年の6月号で、日本初のボディビル記事の連載を開始することにもなる。これについては次回以降で取り上げる。