1950年代の地殻変動

これまで見てきたように、写真家やグラフィック・デザイナー、あるいはコンデナストの社長になったパチェヴィッチなど、ユダヤ系やロシア系の移民はファッション・ジャーナリズムの世界で活躍の機会を得ていった。そして、1950年代は、アヴェドンやペンをはじめとする多くのユダヤ系アメリカ人写真家がファッション写真の世界で頭角をあらわしていく。他方で、流行やエレガンスを作り出すのは写真家やアートディレクターだけでもなければ、移民だけでもない。アートディレクターや優れた才能をもつ写真家はまちがいなく帝国の主役だった。だが、そうした「アーティスト」たちだけではなく、雑誌にはその質と方向性を維持する編集者たちの存在も見過ごしてはならない。『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』の編集部はというと、これまで見てきたファッション誌の現場のありようとはまったくことなった白人優位社会だった。

ここで、この先1950年代から80年代の激動の時代を見ていくにあたって、有力な証言をしてくれる人物を紹介しておこう。1971年から88年まで『ヴォーグ』の編集長を務めたグレース・ミラベラである。彼女は回顧録の中で、1952年に自身が『ヴォーグ』に入社した当時に美容担当の編集者だったミュリエル・マックスウェルが退社したのちに夫と離婚し、アルコール依存症になって生活保護を受けたという話しを、旧世代の編集部員たちが「まことしやかに脚色した伝説」ではないかといい、ユダヤ系のマックスウェルを今に至るまで自分たちの仲間だとは認めていないと述べている1。ミラベラがこの話を持ち出すのには訳があった。彼女自身もイタリア移民2世で、その出自やニュージャージー州出身ということが、ずっと嘲笑の的になっていたと回顧している。それもそのはずで、『ヴォーグ』の編集者たちのほとんどは能力ではなく、名士録から探された良家の子女だったという。

わたしが入社した時代は、『ヴォーグ』の編集部の誰一人としてジャーナリズムの学校を卒業した者はいなかった。趣味のよさ、育ちのよさ、脚の長さとあか抜けしたスタイル――ダイアナ・ヴリーランドが好んだ言い方だ――が『ヴォーグ』編集者の条件だった。コンデ・ナストは自分の名前を冠した雑誌帝国を作り上げた伝説の人物で、パーク・アヴェニューのあちこちの高級住宅で開かれるディナー・パーティーで出会った若くてきれいな女の子を、『ヴォーグ』の編集者として採用していた。そしてこの慣例は、声のかけ方こそいろいろあったが、何十年も編集者に採用方法として続いていたのである。雑誌を作るスタッフは、まさに『ヴォーグ』がねらう読者でもあった。『ヴォーグ』が求める趣味のよさとスタイルを持っている女性。上流階級に属し、ファッション界と社交界の最高峰――二つは同じところにあった――に『ヴォーグ』のメッセージを伝えることができる女性。そこで『ヴォーグ』の編集部には、着実に仕事が遂行できる人がいる一方で、わたしが「良家の子女」と呼んでいた女の子たちが雑誌の顔として常に存在していた。2

まずここで注目しておきたいのは、『ヴォーグ』が依然として上流階級とほぼ同義の社交界向けのファッション誌だったということである。ミラベラが入社した1950年代前半のアメリカは「オートクチュールの高級仕立て服を買うことができる百人たらずの女性と、そんな高級服からはほど遠いところにいる大多数の女性たちの間にそびえ立つ高い塀」がある時代だった。3

誰もが憧れる帝国が彼女のいうようなふたつの属性に分かれていたとしても、それがファッションへの飽くなき興味や情熱という求心力でつながっていればまだいいが、内部にはそれなりのひずみもあった。当時の編集長は、ちょうどミラベラの入社と同年に昇格したジェシカ・デイヴス。彼女もまたジョージア州知事の娘という良家の子女であり、同時に「着実に仕事が遂行できる人」の部類に属していた。だがファッションに興味があったというわけではなさそうで、ミラベラは彼女の容姿やセンスの悪さをこき下ろしている。さらにもうひとつ、デイヴスにはファッション誌を作るうえで決定的な欠点があった。

〔デイヴスは〕また写真に対する感性もまったくなかった。だがこれはアレックス・リバーマンにとっては幸いだった。おかげでリバーマンは名作をつぎつぎに生み出し、ヴィジュアル面で『ヴォーグ』の一時代を築いた。アーヴィング・ペンのモノクロ写真を表紙に使い、セシル・ビートンに肖像写真を撮らせたのもリバーマンの功績である。4

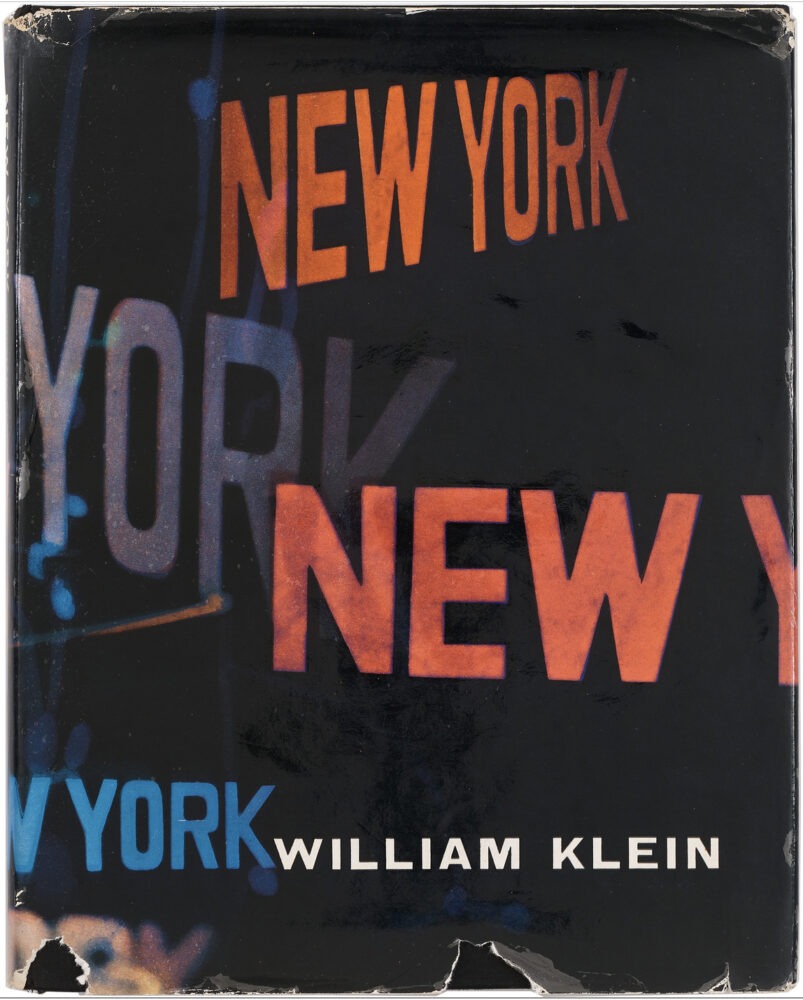

なるほど、ここでアートディレクターであるリーバーマンの発言力が1950年代の『ヴォーグ』でとりわけ高かった理由がわかる。彼の辣腕ぶりは先に見た通りだが、そのリーバーマンをもってしても、クラインが撮影したニューヨークの写真群が『ヴォーグ』に掲載できなかった事情も見えてくるだろう。いいかえれば、内容としても画面の粗さとしても、それはファッション、上流階級、社交界といった『ヴォーグ』を司る精神のいずれにも当てはまらなかったからだ。クラインは自分の作品を世に出せるのではないかという期待を『ヴォーグ』に感じただろうが、ファッション写真自体は生活のために撮っていたと言ってはばからないようになる。その世界での成功のためではなく単に生活の糧だったという内部批判的な言いぶりは、栄華を極めつつあった虚構の世界内側で生じたヒビである。クラインのこうした証言は、ファッション写真は美しさを追求しているが、その背後に深い意味はない、だからアートではないのだという批判にほかならない。

ここまで見てきた事情は、『ハーパーズ・バザー』にとってもさほど変わらなかった。『パーパーズ・バザー』もまた上流階級をターゲットにし、同誌の歴史上最も有名な辣腕編集長のカーメル・スノウがトップに立っていたとはいえ、ブロドヴィッチの発言力と決定権が絶大なものだったのはこれまで見てきた通りだ。

例えば、写真家のリゼット・モデルが何か月もかけて撮影したモダンダンスを、『ハーパーズ・バザー』側が「ハーストが自社の雑誌にニグロの写真を載せるわけがない」と一蹴したとの証言もある5。このような階級差別や人種差別は、当時は差別とさえ思われていない社会だったことをはっきりと物語っている。

だが、ファッション写真とは美しく、エレガントで時代を反映していなければならない。もう少しだけミラベラのことばに耳を傾けてみよう。彼女は1950年代のファッション写真の典型を、40年代と比較して端的に言いあらわしている。

一九四〇年代の『ヴォーグ』に登場したモデルは、大体がソファにもたれかかるポーズで撮影されていた。五〇年代に『ヴォーグ』に登場した女性たちは、ぴかぴかの真っ赤なキャディラックのかたわらでセパレーツを着てポーズをとった。推察するに、アメリカはたえず前進しており、女性たちもそうだということをその写真は訴えていたのではないか(どのように彼女たちが「前進していた」のかはよくわからなかったが)6。

ソファにもたれかかるポーズというのはなにも1940年代にかぎらず、30年代、あるいはそれ以前からファッション写真の典型的ポーズのひとつだった(図1)。

つまり、ミラベラのことばはファッション写真も従来から大きく変化したという証言ともいえる。ただし、「どのように彼女たちが「前進していた」のかはよくわからなかった」というのは皮肉めいていておもしろい。つまり、ファッション写真は空虚な絵空事だということを、彼女はよく理解していたということだろう。

もうひとつ指摘しておかなければいけないのは、このころはまだ社会におけるファッションデザイナーの地位が低かったということである。流行はファッションデザイナーたちではなく、ファション・ジャーナリズム界が作り出すものだった。まだファッションというのは個性を表現するものではなく、身だしなみであり、時と場にふさわしいかということが肝心で、それは『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』のような雑誌によって作り出されるものだった。だからこそ、ファッション誌やそこに載せられるファッション写真は上流階級にエレガントであることだけを追求していればよかった。

だが、1950年代後半から60年代の初頭になると、長年続いてきた体制の顔ぶれが一新される。特に注目すべきは『ヴォーグ』と『ハーパーズ・バザー』双方のツートップの交代である。1958年には『ハーパーズ・バザー』の編集長カーメル・スノウとアートディレクターのアレクセイ・ブロドヴィッチが引退し、やや遅れて1962年には、『ヴォーグ』編集長のジェシカ・デイブスが引退する。代わって同誌の編集長になったのはダイアナ・ヴリーランド。

このころの同誌のアートディレクターは定かではないが、コンデナスト社内で出世街道をひた走っていたアレクサンダー・リーバーマンがまだ『ヴォーグ』のアートディレクターを務めていたとは考えづらい。一方、『ハーパーズ・バザー』ではナンシー・ホワイトが編集長、『エスクァイア』誌から移籍してきたヘンリー・ウルフがアートディレクターとなった。ツートップの交代は、雑誌の性格や方向性が根本から変わることを意味していた。

彼ら/彼女ら新しい顔は前世代のレガシーにプレッシャーを感じていながらも、黄金の60年代といわれる時代の好景気に支えられたファッション誌の栄華を享受した人々でもある。それゆえ、ファッション誌は新たな才能の獲得に躍起になったが、その裏ではクラインのような反逆的態度の者を招き入れる土壌も生み出した。

ファッション写真はアートなのか

1950年代にファッション写真の世界に出入りしながらも批判的態度を示したのは、クラインだけではなかった。ヘンリー・ウルフにアサインされて『ハーパーズ・バザー』でファッション写真を撮り始めたソール・ライターもまた、生活のためにファッション写真を撮っていたことを公言した写真家のひとりだった。

1923年にペンシルベニア州でユダヤ教のラビ(宗教的指導者)の父・ウルフと母・レジナのもとに生まれたソールは、自身もラビを目指す道を歩んでいたが、同時に絵画に強い興味を覚える。1940年代からギャラリーに自身の絵画作品が飾られるなどチャンスを掴み出したライターは、1946年にラビ養成大学を中退してニューヨークへと引っ越す。すでに1935年頃から母に与えられたカメラで写真も撮っていたが、この青年がユダヤ教のエリートの道を捨てて絵画を志ざし、さらに写真を自分の主たる表現方法に選ぶのにさほど時間はかからなかった。

1947年、ライターはニューヨーク近代美術館で開催されたアンリ・カルティエ=ブレッソンの展覧会を見て感激する。同年にはのちに水俣病の取材で名を馳せる写真家のW・ユージン・スミスと出会う。興味深いことに、ライターはスミスからブロドヴィッチの写真集『バレエ』をもらっている。このエピソードはライターの多くの年譜に記されており、彼の作風に大きな影響を及ぼした一冊となったと思われる。1948年頃からカラースライドフィルムで撮影を始め、1950年頃には早くもライターを象徴する傘の写真が撮られている。

フィル・ビッカーは「彼の作品は、彼の知り合いで今も尊敬する偉大な写真家たち(W・ユージン・スミス、アーヴィング・ペン、リチャード・アヴェドン)の作品よりも、敬愛する画家たち(ボナール、ヴュイヤール、本阿弥光悦)の美学に近い」と指摘している7。たしかにライターの作品の多くは、19世紀末に浮世絵などの平面的な画面構成に触発されたボナールやビュイヤール、ドニらナビ派の画家や、日本画の影響を強く感じさせる。とはいえ、視界を遮るモチーフ越しに被写体にレンズを向けることによって生み出される前景の大胆なボケ、ざらつきのある画面構成は、一見するとその色彩に目を奪われがちである。とはいえ、粒子の粗れやボケ、ブレといった写真特有の質感に関しては、ブロドヴィッチが『バレエ』で提示して以来、ファッション写真界ではまさに様式化されているさなかの手法だったということにも注目すべきだろう(図2)。

50年代になると、ライターは当時のアメリカで最も発行部数の多いグラフ雑誌だった『ライフ』に写真が掲載されたり、ニューヨーク近代美術館の写真部門のチーフ・キュレーターに転じていたエドワード・スタイケンの知遇を得て同館の展覧会に写真作品を出品するなど、順調にキャリアを重ねていった。

最初にファッション写真に関わったのは1957年で、ヘンリー・ウルフとの出会いによるものだった。ウルフが翌58年に『ハーパーズ・バザー』に移籍したのちも、引き続きライターはアサインされ続ける。ただ、写真評論家のヴァンス・アレッティがライターは「ファッションとの関わりについて問われると話しをそらす傾向がある」と指摘しているように、あまり多くを語りたがらないのは事実だ8。

実際、ソール・ライターへのインタビューをまとめたドキュメンタリー映画『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと(In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter)』(トーマス・リーチ監督、2013年)でもそれは明らかで、13のテーマのうちファッション写真について問われて語ったシーンは極端に短い。

ライターは家賃と電気代を稼ぐことが何よりの願いだったとも語っているし、同じ映画のなかでは家賃を払うためにカメラを質に入れたこともあると明かしている。生活のためにファッション誌の仕事を次々に受け、1959年には『ハーパーズ・バザー』の12冊のうち11冊に写真が掲載された。ウルフが同誌のアートディレクターを退いて、その職が61年にマーヴィン・イズラエル、さらにその後63年からルース・アンセルとベア・ファイトラーに引き継がれても、ライターとの関係は続いていった。それでも、ライター自身はファッション写真の世界を主戦場にすることはなかった。

ライターはウルフに「チャンスに無関心でいられる才能がある」と言ったことがあるという9。なぜ、彼はファッション写真界での成功を避け、生活の糧としかしなかったのか。アレッティのインタビューでは次のように語っている。

「ファッション業界には複雑な思いがある」とライターは、苦々しさよりユーモアを込めて続けた。「そこには取るに足らない、浅はかで空虚なものが多い。そして業界にいる人々の多くもそうなんだ。ある時、雑誌の編集長に「ボナールのドローイングは『ハーパーズ・バザー』の1年分より価値がある、と言ったことがある。すると彼女は恐怖と嫌悪に満ちた目でわたしを見た。ダイアナ・ヴリーランド――もしファッション界の人物像を作り上げてみるなら、彼女はパーフェクトだ。つまり、彼女は素晴らしい意味で空っぽだった。〔…〕」10

嘘であればあるほど輝く虚構の世界、あるいは同時代の美術表現を貪欲に取り込んで様式化していくファッション写真の世界の軽薄さを、ライターもまた見抜いていたということだろう。

ところで、この話の流れだとライターはこのことばをヴリーランドに言ったと読める。ただし、ヴリーランドは62年に『ヴォーグ』の編集長になっているのでこれはライターの勘違いか、もしくはヴリーランドに言ったがためにアメリカ版『ヴォーグ』に決してアサインされなかったということになる。この語り、あるいはライターの率直さを鑑みればどちらもあり得ることである。ここには、ファッション写真もアートだと自負するファッション誌と、それらはアートとは別ものだという確固とした考えをもつ写真家の間に断絶が生まれはじめていたことを意味する。

作家のルー・ストッパードは、「居心地の悪さを感じながら仕方なくファッション業界で仕事をしている写真家という典型的な人物像を、ライターは誰よりも早く、手本になるかのように体現していた」とさえ評している11。

当時、市場価値があって出版可能なジャンルはファッションだけだったというクラインの回顧にもあるように、彼らは軽薄とわかっていながらもファッション写真の仕事を受け続ける。それは虫のいい話ということではなく、ファッション誌で動く仕事や金銭を考えれば、切実な選択だったというべきだろう。しかし、1960年代になるとファッション誌帝国が放つ光のまばゆさに耐えられなくなり、みずからエデンの外へときっぱりと出ていく写真家もあらわれる。

1960年代を通して、ファッション写真はより虚飾の度合いを増していくものの、ペンやアヴェドンのような「超」のつくスター・フォトグラファーはそれほど輩出していない。さらに、写真芸術のありかたが大きく変わりつつあった時代でもあった。それゆえ、むしろここでは一度、ファッションとアートの距離を俯瞰してみるために帝国の姿を外側から見てみることにしよう。

- Grace Mirabella,In and Out of Fashion, 1995(実川元子訳『ヴォーグで見たヴォーグ』、文春文庫、1997年)、p. 39. ↩︎

- 同前、pp. 37-38。 ↩︎

- 同前、p. 20。 ↩︎

- 同前、p. 110。 ↩︎

- Patricia Bosworth, Diane Arbus: A Biography, 1984 (名谷一郎訳『炎のごとく 写真家ダイアン・アーバス』文藝春秋、1990年、p.232)。 ↩︎

- 同前、p. 151。 ↩︎

- “A Casual Conversation with Saul Leiter,” Time, 19 February, 2013. 以下に再録(3

https://time.com/3797042/a-casual-conversation-with-saul-leiter/ 2025年12月4日閲覧)。 ↩︎ - Vince Aletti, “Saul Leiter’s Fashion Photographs,” Saul Leiter: Retrospektive, Kehrer, 2012, p. 105. ↩︎

- Op. cit.“A Casual Conversation with Saul Leiter.” ↩︎

- Op. cit. “Saul Leiter’s Fashion Photographs,” p. 106. ↩︎

- ルー・ストッパード「雨粒に濡れた窓 ソール・ライターのファッション写真」『ソール・ライター Saul Leiter The Centennial Retrospective』青幻舎インターナショナル、2023年、p. 242。 ↩︎