こうしている間にも賽は投げられ続けている。

暗くて温かい空間に浮かぶ大きなその球体は、わずかに発光するホタルのような無数の粒を衛星のように従えて、ゆっくりと波打つように蠢きながら旋回していた。

球の表面はパイナップルやペヨーテのように幾つもの株の集まりにも見え、その一つずつに呼吸するように僅かな開閉を繰り返す穴がある。周りの粒たちは球体に近づいたり離れたりふらふら飛んでいて、たまにどこかの穴に吸い込まれたりするかと思えば、また別の穴からは新たに出てくる粒もあるようだ。穴の内部はやはり同じような球体が浮かぶ空間がある。その球体の中も同じ景色。それがずっと続いていったある先で今のこの空間に繋がるらしい。そうやって出来ている龍の背骨のような入れ子構造の巨大な輪っか自体も銀河のようにずっと回っている。

……遠くからなんとなく人の声が聞こえてくる。とりとめもない生命宇宙のヴィジョンからふと我に帰る。いったいいつからその様子を見ていたのだろう。目を開くと直射する熱帯の真昼の太陽光がギラギラ眩しい。僕を呼びに来た人影が手を振っている。背浮きしたまま川岸まで泳いでいって起き上がると耳の穴から温かい水がトロリと溢れて聴覚が戻る。この村に彫師が滞在しているという噂を聞きつけて近隣の村から客が来ているらしい。

アマゾン奥地からの招待

その奇妙な依頼が僕の元へと舞い込んだのは、もうかれこれ一年も前のことだった。

ブラジルの奥地の部族の首長がマシンによるタトゥー技術を勉強したがっているから来てくれないか、という内容だった。

シングーという先住民保護地域内に暮らすカヤビという人々がいて、それがかつての部族の風習だったトライバルタトゥーを復興するにあたり、現代の最新のタトゥーマシンを導入することを決め、そのレクチャーを地球の反対側の彫師である僕に頼んでいるのだ。コロナパニックで国境がかなり面倒くさいことになっているご時世にだ。

僕に直接コンタクトしてきたのは、ヨーロッパ出張時の常連クライアントであり、アマゾン地域のインディオ諸部族を研究している、サンパウロ出身のブラジル人アンセルモだった。彼は公共交通機関網の届かない奥地のさまざまな部族と連絡を取り合っていて、街での買い物、売り物、各種相談事などの御用聞きみたいなことも趣味でやっている。

彫師ならサンパウロにもウジャウジャいるんじゃないのかと尋ねると、部族のタトゥーにフォーカスしているようなタイプはブラジルにはまだいないということだった。それに当該のカヤビの村は太陽光発電とアンテナ中継によってすでにスマホを手にしていて、みんなで僕のインスタグラムをフォローしているとのことだった。そういえばインサイト欄の情報によれば僕のページの最大フォロワー都市はブラジルのサンパウロとのことだった。あれはひょっとして部族からの人気だったのだろうか。そんなわけないよな。

とにかく、まったく儲からなそうな話だ。というかすごい出費になるのは間違いない。三十代までなら、まあ断っている。それでも今の僕なら来るだろうと踏んでいるアンセルモの読みはいいセンをいっている。とにかくブラジルの奥地なのだ。行きたくないわけがない。部族とブラジル政府からのそれぞれの許可が無ければ入れない保護区内なのだ。そのパーミッションが貰えるということなのだ。そこには手付かずの本物のトライバルライフがあるのだ。現在の僕の仕事の性質上、断るのはもったいないオファーなのだ。まあ、五十も超えたわけだし、次の世代のために土を耕すのはこれまでの恩返しというのもある。

もちろんそうなのだが、実はもっと深い個人的な理由もある。僕は少年時代から開高健『オーパ!』をバイブルとして育ってきた人間なのだ。アマゾン、パンタナル、怪魚をはじめとする極彩色の生物、味の想像もつかない豊かなバリエーションの料理、いろんな顔や身体をした人々。地球の反対側にあるという、日本とは全てが逆のような夢の世界。シケた日常を忘れさせてくれる桃源郷。何度も何度も読み返してきた。

成人して旅をするようになったが、あえてそこには足を踏み入れなかった。憧れが強すぎて聖域にしていたのだ。ずっと架空の世界であり続けて欲しかったのだ。そこに至ってしまったら僕は夢のない人間になってしまうかもしれないから。僕をここまでナイーブにしてしまうのは初恋にも似た感覚なのだろう。

通常、ブラジルの人からのタトゥーのオファーには、東京かオランダに来るように返信していた。サンパウロのタトゥースタジオからのゲストワークのお誘いは、航空券の高さとギャラの安さにより黒字を出すのが難しい旨を説明して断ってきた。

素朴な集落なので何のおもてなしのしようもなくて恐縮なのですが、と言う首長に尋ねた。

「ところでそこにはピラニアはいるんですか?」

「そんなものは村の前の川にたくさんいますよ」

「そうですか……そういうことであれば伺いますので、よろしくお願いします」

とうとうこの時が来てしまったのだ。

その後、準備として黄熱病のワクチンを打った。アフリカや南米ではこれが必要なエリアが多い。これは今では一生に一度打てば充分とされていて、僕は30年ほど前に打っているので本来なら不要のはずなのだが、その当時は10年が有効期間とされていたのでイエローカードと呼ばれるその接種証明書を、僕は10年過ぎた後で捨ててしまっていたので、また打たなければならなかったのだ。自己申告は通じない。ただの紙っぺら一枚のためだけに余分に痛い思いをした。

コロナのワクチンもそうだ。僕は3回コロナにかかっていて特に何ということもなく自然治癒しているので、ワクチンよりも強力な本物の抗体をそのつどアップデートしているのだが、それでも渡航に際して3回のワクチン接種証明を求めてくる。打ったところで普通にかかってしまう程度の効き目のこのワクチンのだ。これはもう、国の方針ならそれが何であろうと文句も言わず従順についていく人物であることのみの証明書みたいなものだ。やはりただの紙っぺらだ。

そんなことよりもブラジルでは今年はデング熱が流行しているというではないか。僕は以前これで死にかけている。いや、もっと正確に言うと、死んだ方がマシだと思ったぐらい苦しかったのだ。そして二度目はもっとキツいらしい。これの予防接種なら何度でも大歓迎だ。でもそういうワクチンはない。僕の周りの経験者の誰に聞いても、デング熱の危険性はコロナどころの話ではない。桁が違うのだ。早くこっちのワクチンを開発してくれと切に願うばかりだ。あいつにはマジでビビっているのだ。

とにかく今回のブラジルでは蚊に刺されないようにしよう。

食後の一眠り

コメルシアルと呼ばれるメニューがブラジルにはある。

オカズはシュラスコ(牛ステーキ)やフィッシュフライなどの中からいろいろ選べる。主食は米にフェジョン(豆のスープ)がかかっている。さらにオカズの上にファリーニャ(キャッサバの粉)を

かける。サラダやフライドポテトなども付く。どこの町に行っても必ずあるブラジル定食だ。

人々は米とフェジョンをフォークでずっと混ぜ合わせながら食べている。パラパラとしたインディカ米とトロトロとした豆のスープはそれぞれフォークで上手くすくい取れるようなものではないが、互いをよく混ぜ合わせることによってフォークとの相性がちょうどいいペーストになり、味も良くなる。執拗にこねくり回せば回すほどに、どんどん粘りが出てきて旨くなっていく。とても親近感を感じる味わい方だ。これは僕の第二の故郷インドのカレーの食べ方によく似ていて、それは彼の地では創世記神話の「乳海攪拌」にも関連する重大な真実なのだ。

焼いた肉にかけるファリーニャは食感や香ばしさも増す。「モニュッ」に「サクッ」を合わせるのだ。たとえるなら、外はカリカリ、中はトロトロに近いと言えば分かるだろうか。これはふりかけのように大さじ一杯ぐらいかけている人が多いようだ。僕はこれも米とフェジョンの上にも大さじ二杯はかける。そして前述のこねくりペーストをさらに粘度の高い物体へと練り上げていくのだ。練れば練るほどに美味くなるということで、いったいいつのタイミングで口に入れたらいいのかという問題は常に生じているのだが、そこは勘の領域だ。いつでも基本的に美味いのだから気に病む必要はない。いつも決まって満腹まで食べるのだが、これは胃に入ってからさらに膨らむので、食後は満腹+αの膨満感で身体を折り曲げるのすら難儀する。だからこの国では食事のあとにみんな一眠りするのだ。

カレーをよく混ぜない者には悟りなど開けないから今すぐここから出て行きなさい、とかつてヒマラヤのグル(霊的指導者)は言った。この真理も両国で共通していると思うのだが、ブラジルはインドではシヴァ神の乗り物として禁忌食材であるナンディーと呼ばれる白いコブ牛を、シュラスコにして食べてしまうところが大きな違いだ。あの歩くたびにプルプルと揺れるコブの部分は一体どういう味なのかとインド時代から長年の謎だったのだが、ここではシュラスコ屋で「クッピン」とオーダーすれば普通に出てくるのだ。脂の塊なのかなと思いきや実に不思議な……いや、実際食べてみて欲しい。今どきブラジルレストランは日本中にたくさんあるわけだから。

アリとペレ

サンパウロの食堂ではどこでもテレビでサッカーの中継を流している。街中には高いフェンスで囲まれた空き地のようなスペースがあちこちにあり、その大小に関わらずみんなサッカーやフットサルに興じている。熱血サッカー少年である9歳の息子もさっそくその中に混ざっていく。言葉の違いや年齢や体格、知り合いか否か、などは関係ない。サッカーやろうぜ!だけだ。そこはいろんなタイプの顔の博覧会でもある。ヨーロッパ顔、アフリカ顔、アジア顔。一番多いのは、現代の有名選手でいえばネイマールや怪物ロナウドみたいな成分由来不明のミックス顔だ。ブラジル顔だ。

サンパウロの名所、サッカーミュージアム入り口正面には大きな映像パネルが設置されていて、アフリカ顔の老人が腕を広げて出迎えてくれる。

「やあ諸君、私がペレである」

サッカーの王様。国民最大の関心事における歴史上比類なきスーパーヒーロー。ひょっとしたら現人神レベルなのかもしれない。

日本も含む世界中からのさまざまな文化背景をもつ移民集団によってパッチワークのように形成された近代ブラジルは、それらの人々をみんな「ブラジル人」にする必要があった。そしてそれには人種も宗教も言語も超越する単純明快にして強力な何かを見つけなければならなかったのだ。

政府が国策としたからサッカーが盛んになったのか、サッカーが盛んだったから政府がそこに目をつけたのか。とにかく官民一体でサッカーに熱狂することで国は一つになっていった。そのブラジルに初のW杯優勝をもたらした絶対的なエースがペレだ。なおかつさらにあと二回も優勝している。

黒人であるペレは、同時代の黒人の世界的スーパースターであるアメリカ人のヘビー級ボクサー、モハメド・アリと比較されることが多かった。

アリは黒人であることのプライドを示し、カシアス・クレイという本名を奴隷の名であると拒否して改名し、宗教もアフリカ地域でメジャーなイスラム教に改宗した。また白人富裕層の利益のために下流層の黒人が人道的に疑問符がつく戦地に送られているとしてベトナム戦争の徴兵を拒否し、アスリートとしての最盛期を敢えて棒に振ってみせた。むちゃくちゃカッコいい人生だ。

それに対してペレには元奴隷であった黒人集団のオピニオンリーダーとしての自分自身の意見はないように見えた。国策としてのサッカーのヒーローは、ともすれば政治への不満から人々の目をそらすための軍事政権の操り人形にも見えていただろう。アリと比べると確かにその辺が物足りないようにも感じる。ペレほどの存在ならば世の中をひっくり返すぐらいの発言力があったはずなのだ。ペレのインタビュー映像を見たことがある。そこには人種や政治や社会情勢には大して関心のない純度100%のサッカー野郎がいた。

僕の気のせいかもしれないけれど、ペレの前と後ではブラジル人の顔が違うように見えるのだ。ペレの頃はサッカーチームの顔ぶれが白か黒かにはっきり分かれていたけれど、今のナショナルチームはミックスのブラジル顔がメインなのだ。食堂の中から道を行く人々をボーっと眺めていてもそのルックスの多様性には目を見張るものがある。今までいろいろな街を旅してきたけれどこんな人々は見たことがない。人種差別のない社会に向けて高い意識を持つこと、リベラルな意見を言うことは今どきポリコレ的に誰でもやっていることだが、現実の生活で異なる人種、民族の異性とセックスして、いろいろなバリエーションの子供たちをもうけて暮らしていくという社会は、アリの後のアメリカでは実現したのだろうか。

ペレの子供を産みたいと切望した異なる人種の女性は星の数ほどいて、実際に隠し子も発覚していたりもするわけだが、言ってみれば今日のブラジル顔の人々はある意味みんなペレの子供たちみたいなものじゃないのかなと僕は感じる。

シュラスコはヨーロッパから、米はアジア、フェジョンはアフリカ、ファリーニャは先住民インディオ。一つの皿の上に乗ったそれぞれの食材は、とにかくよく混ぜるほどに美味くなる。それこそがブラジルの醍醐味だ。

若きシャーマンの願い

サマウマ村では縄文時代のような茅葺き屋根の家屋が十軒ほどストーンサークルのように丸く広場を囲っている。そこからさらに外側に何本かの通路が伸びていった先にも家がある。蟻の巣みたいな形になっている。僕が施術スペースに選んだのは、広場を囲む中の一軒の、壁を取り払って屋根も半分バラしている最中の空き家の中だった。ここなら朝から午後2時ぐらいまでは直射日光を避けて最適な光が採れるからだ。

川から上がってびしょ濡れのままだが、乾季の昼の熱風でドライヤーを当てているようにみるみる乾いていく。気化熱が奪われて心地よい涼しさだ。

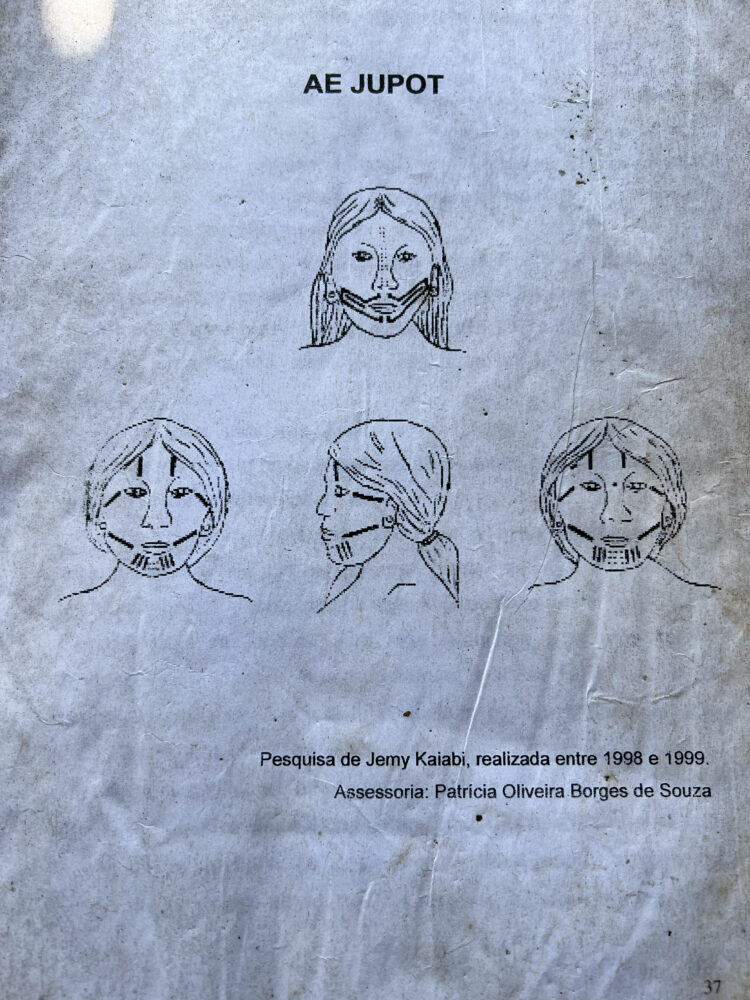

よその村から若いシャーマンが来ていた。二十代前半ぐらいか。顔つきが日本人にかなり近いので僕の見立てでほぼ合っていると思う。かつてカヤビ男性の伝統だった口元のタトゥーを入れたいという。現在修行中の身なのだが、このタトゥーを身に纏うことで先祖たちに覚悟を示したい、とのことだった。僕はあえて予習してこなかったのでカヤビのタトゥーデザインのことはよく知らなかった。村の誰かが古い紙の冊子を引っ張り出してきた。タトゥーの伝統が途切れる1950年代ぐらいまでに施されたカヤビのタトゥー柄を後の時代に誰かが記録した資料だった。タトゥーがある人の顔のイラストがたくさん載っていて、それぞれのイラストの下にはその人の名前が書いてある。

シャーマンの顔に下絵を描き始めると、ブワァーッと村人たちが集まってきた。やっぱりさすがにこれは何か特別なことなのだろう。村の女たちにジェニパポや機織りの技法を指導している年配の女が出てきて、身振り手振りでミリ単位以下の細かな修正を指示してくる。村一番のデザインの専門家なのだ。記憶の中からイメージを正確に呼び戻している様子だ。母親のような態度でいちいちやかましく指摘してくるが、たぶん僕の方が年上だ。だが、このパターンは息子の振りをしておくに越したことはない。

ジェニパポの風習

ジェニパポとはこの辺で採れるフルーツの一種で、その若い果実を潰して濾した果汁には、人間の皮膚の表面の角質層を青黒く染め上げる性質がある。代謝スピードによって個人差がけっこうあるが、だいたい2週間ぐらいは保つようだ。スペイン語圏ではジャグアと呼ばれていて、日本ではこちらの方が通りがいいと思う。

カヤビを含む南米の先住民の間では虫除けになるということも相まって、これを使った全身規模のボールドなボディーペイントが広く楽しまれている。顔の部分にアクセントとして塗られる赤色もインディオのイメージとしてよく知られているが、これはウルクムという植物の種から取れ、こっちには長期の耐久性はない。

これらにはそれぞれの部族によるデザインの違いはあまりないようで、どこかの風習が最近になって南米全体にシェアされているような印象を受けた。例えば遠く隔たったパナマのそれとカヤビのそれは同じなのだ。そのボールドでダイナミックなデザイン世界は、木の皮をヘラのように使って塗るその手法と、2週間で消えるその性質、そしてタトゥーと違い痛みを伴わない、という3点によるものと思われる。そしてそれに一番近いボールドデザインをタトゥーでやっているのが僕なのだ。彼らがわざわざ僕に声をかけてきた理由はそう考えると無理がない。

ちなみに古い時代からジェニパポの風習があったことで知られているカデュウェウ族を、こことは別のパンタナルという地域でちょっと訪ねてみたが、彼らのデザインはマヤなどの古代中米との関わりが感じられるデザインで、前述したシェアデザインの系統とはだいぶ違ったものだった。

椰子トゲの実験

シャーマン青年へのタトゥーそれ自体はほんの15分程度で終わった。

ただの数本のラインが集合したシンプルなデザインなのだ。椰子のトゲで彫っていた頃は、嘘かホントか三日間かかっていたらしいが、マシンならこんなものだ。「どうだ痛かったか?」「いや、意外と大丈夫だった」と、そんな会話がカヤビ語で交わされているようだった。そうしたら今度は一斉にたくさんの村人がオーダーを入れてきた。もう勝手に施術用の椅子に座って待っているヤツまでいる。まるで相撲の申し合い稽古状態だ。

実はこの村に着いてから3日間、タトゥーを彫ってなかったのだ。僕にレクチャーを依頼してきた首長は、いざ僕が到着して、さあ自分の皮膚で練習してみようかという段階にきて

「やっぱりタトゥーって痛いんだよね?」

などと言い始め、しまいには古来の伝統によりタトゥー施術の前後で10日間の儀礼プロセスを踏む必要があり、数年ぶりとなる祭りの準備の責任者である自分にはその時間がない、なんてことまで言うようになってしまったのだ。

……お、おい、お前さん、ちょっと待っておくんなよ。人間らしいにも「ホド」ってものがあるんじゃねえのかい? 東京からサンパウロまで飛行機で2日、サンパウロから公共交通網の果ての街まで長距離バス乗り継ぎで3日、そこからパリ・ダカールラリーばりの未舗装ジャングルロードをチャーター車で5時間、さらにその道の果ての川岸からモーターボートで1時間半。のべ5日もかけて地球の反対側まではるばるやって来たのだ。首長用にプレゼントのタトゥーマシンとその他道具一式まで携えて。

どうやらかつての椰子トゲ時代のタトゥーは死ぬほど痛かったというふうに時の流れの中で増幅された伝説があるらしい。翌日すぐに、カヤビの伝承通りの3本針にインクホールダー役のコットンを巻き込むという組み方で椰子トゲによるタトゥーを実験してみたが、かなりスムーズで大して痛くはなかった。僕がタトゥーに使った植物のトゲの中でもこれは歴代トップのクオリティだと言える。

仕方がないから打開策として、アンセルモの身体で練習してもらうしかないなと提案したら、今度はアンセルモがビビり出した。

「そんなビギナーの練習に付き合ったら、今まで高いギャラ払って世界のトップアーティストたちに彫ってもらったコレクションとバランスが取れない」

「大丈夫。僕がアウトラインを引くからその中で練習してもらって、最終的には僕が責任を持って塗り直すから」

「いや、でも正直なところ熱帯のジャングルで傷を負いたくない気持ちが…」

「いちおう町の薬局で抗生物質は買ってあるから」

そんな押し問答が不毛に繰り返されていたのだ。

それが勢いのあるシャーマン青年の登場によって一気にひっくり返ったのだ。そのすぐ後に首長も負けてはいられないとばかりに口元に彫った。10日間の準備段階うんぬんはどうなったんだろうか。祭りの儀式の歌手を務めるために都会の出稼ぎから一時的に戻ってきた首長の息子も彫った。村の長老クラスの男たちも続々と彫った。みんな昨日までは、やるか?と訊いても「とんでもない」みたいに首を横にブルブル振ってそそくさと逃げていたのに。こういう分かりやすい子供っぽさがここの人々にはあった。

というか僕は首長にレクチャーするためにここ来たのだ。いくらでも無料で彫ってくれる気前のいい海外初老協力隊員ではない。そんなに針のストックを持って来ているわけじゃないのだ。椰子トゲだったらそこら辺でいくらでも調達出来るのでOKなのだが、みんなそれじゃなくてマシンがいいのだ。手漕ぎの丸木舟よりモーターボート、石斧よりチェーンソー。機械に対する信頼は意外と厚いのだ。首長、アッシの手元をよく見てておくんなさいよ。マンゴーやバナナで練習したら、次は自分の脚で実作するんでやんすよ。

ところで、このカヤビの口元のタトゥーは唇から耳元まで線が伸びていくデザインで、これは唇のサイズを耳元まで延長しているという表現の意図が明らかだ。蛇やワニのような、あるいはジャガーか何か、とにかく口が大きい生物を模している。

カヤビにはそういった特定の生き物を祖先として崇めるトーテミズムがあるのだろうか。村の長老クラスの男女に訊いても誰も知らなかった。