リッポマニア――切り株の美学

前回は「プロ分解士」原裸田銀子(はらだ・ぎんこ)というキャラクターに顕著なように、解体する、細かく分けたパーツでノンセンスなルールづくりをして遊ぶことが駕籠真太郎マンガの特徴であることを確認した。前回扱い忘れたので補足すると、たとえば『かすとろ式』所収の「ブローアップ」では、物質を構成する原子が、原子核と電子、陽子と中性子、果てはクォークまで分割できるという細分化の不思議に取り憑かれた裸の男がでてきて、女にそのことを話している。この男の細分化へのフェティッシュが漫画のコマ割り自体に適用される。ページをめくるごとにコマは小さく細分化されていき、最終的に細かいドットの大きさにまでなり、それらが凝集して冒頭の男女のシルエットをなす奇想マンガとなる。

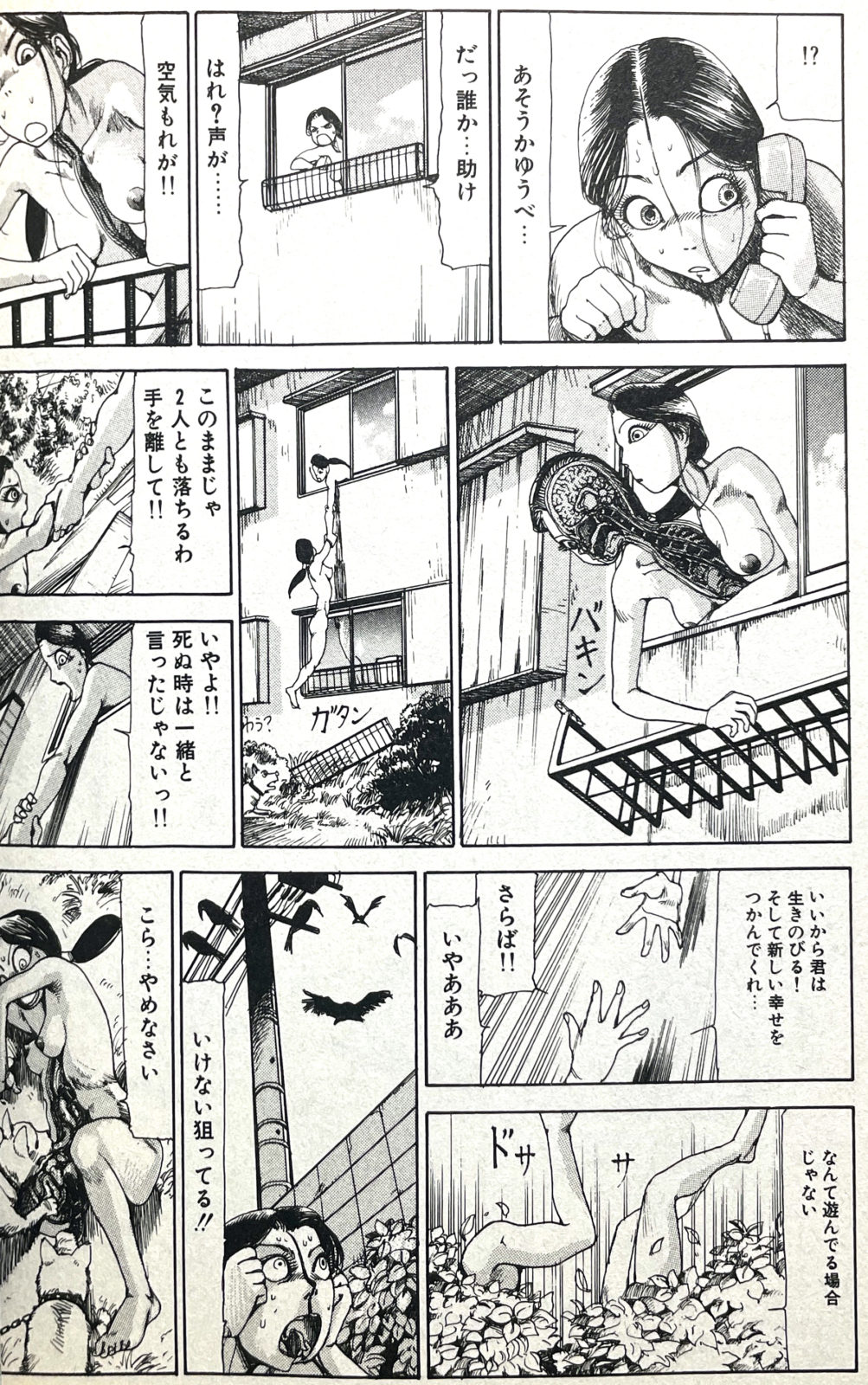

こうした「細かく分ける」ことへのこだわりが昂じると、必然的に「切断」とか「切り刻む」という残虐なモチーフが駕籠ワールドを汗牛充棟埋め尽くしていくことを意味する。切腹が若い女の子のあいだで大流行している「はらきり」(『奇人画報』所収)や【図1】、

輪切りにした人体断面に偏愛を示しあまつさえ切断面の気管から自らのペニスを挿入する医師が出てくる「Disc」(『大葬儀』所収)【図2・3】や、一連のアンピュティー・ラブ(四肢欠損愛好)ものであるとか枚挙にいとまがない。

「駅前切断」(『駅前花嫁』所収)や「快楽の断面的横滑り」(『幸福の設計』所収)という露骨に自己言及的なタイトルまであるほどだ。駕籠真太郎の漫画はぶった斬られたモロ見えの切断面にありえないほどのオブセッションを示しているのである。ネオマニエリストのファブリツィオ・クレリチと、「インビジ」(『恋の超時空砲』所収)の洋の東西を超えた輪切り趣味の一致は目をみはるものがある【図4・5】。

どうやら解剖好きなマニエリストは「切断」狂いの何ものかであるようなのだが、早口になるのを必死に抑え、(「Disc」の変態医師のように)緩やかに切断面から奥にチン入していこう。オレンジ・ジュースの名曲のフレーズを借りた、サイモン・レイノルズの血みどろポストパンク宣言に倣って「引き裂いて、再始動だ(Rip it up and Start again)」。

メリエスと斬首の光景――草創期サイレント映画ほど人体切断の宝庫はねえ!

人体を「切断」することに異様な関心を払ってきたのは、なにも駕籠真太郎ばかりではない。駕籠があらゆるメディアで最も愛すると言って憚らない映画、とりわけその草創期にあてはまることだった。

「散髪屋が客の首を切り落としてしまい、なんとか他の客の首をくっつけて事なきを得る。何も知らぬ客は満足して帰る。」

「猛スピードで走っていた自動車が大爆発を起こす。警官が現場を調べていると、しばらくしてバラバラになった手や足が、タイヤや車輪とともに天空より落ちてくる。」

これらは駕籠マンガの紹介文ではない。前者は作者不詳『気狂い散髪屋』(1899年)、後者はセシル・ペプワース(『不思議の国のアリス』を世界で初めて映画化した英国人監督)の『自動車の爆発』(1903年)という初期サイレント短編映画の内容紹介である。さらにエクストリームなものとして、フェミニズムの文脈でも注目を浴びている女性監督アリス・ギイ『世紀末の外科医』(1900年)がある。外科医が患者の身体をバラバラに切断し、順序を誤って接合したため、大騒ぎとなるといった黒い諧謔だ。とりわけ人体切断を好んだのは、『月世界旅行』で名だかい奇術師ジョルジュ・メリエスである。『サロメ』の斬首の光景を描いた天才画家ギュスターヴ・モローの弟子が、何を隠そうメリエスだったりもする。彼の『トルコの死刑執行人』(1904年)とか首チョンパ映画史に残る傑作だ。四方田犬彦がメリエス映画の人体破壊描写を論じた以下の文章の、「メリエス」を「駕籠真太郎」に置き換えてもほぼ通じるので試していただきたい。

メリエスにあっては、身体はギニョール人形のように変形と衝突を繰り返し、心理主義的な動機付けから完全に解放されている。メリエスの演出を素朴にして稚拙と嗤うのは、映画を人間中心主義的な表象媒体と見なす信仰の所有者ばかりであり、彼にはキートンも小津も理解できずに終わるだろう。メリエスの作品では、無生物的オブジェと化した首が自在に大きさを変え、空中を浮遊し、生命ある者たちに滑稽な復讐を企てる。生者はといえば、逆に無機物のように静止したり、機械的な単純反応を反復するばかりだ。ここには一切のメランコリアと無縁の、真の意味でのグロテスクが顕在している。

四方田犬彦「ジョルジュ・メリエス 斬首の記憶」、『映像の招喚』青土社、1983年、30ページ

前回、駕籠真太郎は人間をモノとして眺める「ノンセンスの領域」のヒトであるとしたのは人間中心主義からのネガティヴな見方であり、ポジティブな見方をすればポストヒューマン時代の最新型思想にあるといえる(女をすべてエロティックなオブジェと捉えた澁澤龍彥もこの方向で見直されているので「ポストヒューマン」は「人でなし」と訳されるべきだ)。人間が「無機物のセックスアピール」(ベンヤミン)をもちはじめるのだ。というわけで人間が無機物=モノならばハサミでズタズタに切っても問題ないですよね(?)。それゆえメリエスはデクパージュ(「細かく切り分ける」を意味するdécouperの名詞形)によって人体をぶった斬ったのだ。

つまるところ、撮影行為とは、往古の魔術師の三日月刀の一振りと同じ仕種ではないだろうか。カメラの視座が行なうデクパージュは、空間的にも、時間的にも、現実の世界に斬首を実践することだ。

同前、37ページ

映画とは本性的にサディスティックな人体切断アートである。そもそも身体各部位をクロースアップすることは、ホーリスティックな有機的人間のラディカルな切断である。『ガリヴァー旅行記』のごとく、巨大スクリーンにデクパージュされた末端肥大そのものと言える身体パーツは巨人の崇高さながら、19世紀の人間にショックを与えたことであろう。駕籠真太郎「国民の創生」(『かすとろ式』所収)も、映画と同様にマンガが巨人製造機であることを暴き立てる。1ページに均等に配列された6コマが並んでいる。これを斜めからみると、じつは直方体の巨大セットになっていて、底面をのぞく4つの面それぞれがマンガのページの機能を果たしている(つまり直方体をグルグル回転させるとマンガ4ページ分が読めることになる)。そのため【図6】のように男女の全体像と、落ちた指輪を拾うクロースアップされた巨大な手が、奇妙にも同じ小部屋に同居して、大小感覚にシュルレアリスティックな狂いを生じさせる。

巨大な手は切り取られているが自立した生き物のように描かれている。シュルレアリストのアド・キルーが映画のクロースアップについて語った、「人体も分割されて、なお生きることができる。夢のなかでのように輪郭は消えて、たとえばそれ固有の生命を生きる一本の脚のみを見させる」という言葉を、駕籠はマンガで実践しているのだ(アド・キルー、飯島耕一訳『映画とシュルレアリスム(上)』美術出版社、1968年、21ページ)。

とにかくデクパージュ(マンガでいえばコマ枠)は身体の切断・末端肥大化であり、もっとズタズタに切り裂きたければモンタージュすればええやないか。というわけで名著『スプラッター資本』の著者マーク・スティーヴンはモンタージュ理論の提唱者エイゼンシュテインを「ゴアのゴッドファーザー」と呼んだのである(このたいへん読みづらい英語で書かれたゲリラ的名作を駆使した『チェンソーマン』論は拙著『悪魔のいる漫画史』掲載)。エイゼンシュテインの『ストライキ』という映画では、殺戮された労働者の死体と、屠殺場で殺される牛のモンタージュが有名であるが、マンガのコマによる分節がむしろ「切断」と呼ぶべき暴力性を孕んでいることを知悉したかの如く、駕籠真太郎は「駅前抽出」(『駅前花嫁』)でそのシーンを忠実に引用している【図7】。

デクパージュとかモンタージュとか当時にして映画の前衛的手法が発生する際には、どうも「切り刻む」という残虐性と切っても切れない関係にあること、四コマ漫画集を『四分割漫画選集』と名付け、表紙にノコギリで女の首を切り落とす絵を配置した駕籠真太郎は理解していたと思しいのである【図8】。

カッティング・エッジ――前衛アートとB級スプラッターをつなぐ刃物のサディズム

前衛と残酷を結びつける「切る」身ぶりを考える上でまっさきに頭に浮かぶのはブニュエル+ダリの『アンダルシアの犬』の目玉引き裂きであろうが、駕籠自身がこれを描いてもいるから流石リッポマニアと言わざるを得ない【図9】。

マイナーなところでは実験映像作家スタン・ブラッケージの検死ダイレクトシネマ『The Act of Seeing With One’s Own Eyes』 (1971年)である。映画は全裸男性のモノホンの死体を足の裏側から、水平な高さから撮影するショットではじまる。右側にだらーんとぶら下がったペニスを舐め回すようにカメラは動き、やけに赤みがかった無毛のキン⚫︎⚫︎タマをズームで映し出す。色々と身体を検めたのち、やがて顔の皮にメスを入れてぺろっとめくり、頭蓋骨をごりごり切り取り、肉だか膜だかをジョキジョキ切り裂き、ぷるぷる震える脳味噌を取り出す一連の作業は駕籠マンガの残虐ブラックユーモアに通じるものがある。あるいは内臓を取り出した後の人体は、運ぶ時にゴム人形か空気人形のように奇妙な動きをすることも分かる暗黒啓蒙の映画である。

ヒッチコック『サイコ』のシャワーシーンにおける、刃物でズッチャ・ズッチャと切り刻む(カットする)たびに画面が切り替わる(カットされる)モンタージュが象徴するように、前衛的手法とスプラッター表現は「切る/Kill」というブルータルな身ぶりを共有しているのだ。ハサミで切り裂くサディズム美学であり、その意味でゴダール『気狂いピエロ』においてアンナ・カリーナがチョキチョキと画面を這わせてみせたハサミのシーンは象徴的である。高級なところではこのハサミがゴダール特有の暴力的モンタージュのカットアップぶりを示唆しているし、低級なところではそのハサミで実際に小人症の男性を切り殺す。この「切る」身ぶりがエスカレートすると、展示されたオノ・ヨーコ本人が自らの衣服をハサミでジョキジョキ切らせた「カットピース」なるスキャンダラスなレイプアートになり【図10】、

駕籠真太郎のフェイバリットムービー『コギャル喰い 大阪テレクラ編』のような超高速モンタージュとメッタ刺しのカッティング・エッジ(「刃先」と「前衛」を意味する)になる。

荒俣宏の名著『プロレタリア文学はものすごい』をここで参照したい。とっつきづらいプロレタリア文学も、そこから思想性をマイナスすると機械でぶっ飛んだ手足や血飛沫が吹き荒れる露悪スプラッター小説であることを看破したコペルニクス的転回である。この骨法でアヴァンギャルド映画を(小難しいことは脇に置いて)眺めてみると、実にどれもこれもB級スプラッターのような残酷表現に満ちていて愉しいと分かる。これをして駕籠のアイドル的作家である筒井康隆は、交通事故やカニバリズムが椀飯振舞される難解なゴダール『ウィークエンド』を「前衛は娯楽なり」と評して、その価値観をウィークエンド・シャッフル(!?)したのである。

高尚(前衛アート)と低級(娯楽スプラッター)を巧みに縫い合わせる結合術こそが、私見ではマニエリスムである。それはゴダールであり、宇川直宏であり、駕籠真太郎なのである。ジョーン・ホーキンスの『カッティング・エッジ』という洋書によれば、パラシネマ(情動をダイレクトに揺さぶるB級ボディムービーのアカデミックな用語)を取り扱う雑誌は概ねハイブロウとローブロウの区別なく、それらを一緒くたに紹介しているという。例えばアンリ・ラングロワとシネマテークを創立したジョルジュ・フランジュによる『顔のない眼』という、一般的にはハイアートに位置付けられている映画が、おぞましい手術シーンのため米国スプラッターファンにも熱狂的に受容されているといった具合(フランジュ自身『獣の道』という屠殺ドキュメンタリーを監督してるから、好事家たちは切り刻むことの快楽を知っている人間特有の見世物感覚を嗅ぎ取ったのだろう)。駕籠真太郎も事ほど左様に、ゴダールの『ウィークエンド』を児童向けの『怪奇大全科』【図11】という本で知ったといい、そこではフランケンシュタインや吸血鬼のようなモンスタームービーと並べられ、人がいっぱい死ぬ「パニック系」映画として紹介されていたらしい。念のため、本書の平成5年25刷を所有する「後頭部の刈り上げ具合が清潔感を煽る」(寺岡裕治)ゴアの貴公子ヒロシニコフに確認してもらったところ、『ウィークエンド』はたしかに222ページに写真入りで紹介されており、「パート2 地震・火災・墜落・ハイジャック」に分類され、パート内で一貫して「パニック」というタグが付けられているという。

ようは切り刻むシジルな人体破壊描写があれば難解な映画でもグーよグー、というシンプルヘッドな発想であるが、この切断の美学にも日本人は学ぶところ大である。イワン・ゴンチャロフのロシア小説『オブローモフ』は、無用者を意味するオブローモフ主義を意味するほど有名な言葉だが、切断を意味する「オブルフィ」が語源でないかと後藤明生は自説を唱えている。それゆえ同じくゴンチャロフの書いた『オブルフィ』という小説が『断崖』と訳されていることはおかしく、これではパセティックで感情移入の余地が生まれるから、異化すべく『切断』と訳すべきだと後藤は語る。それを受けて碩学・山口昌男は「いかに生きるかという風な質問自体がいかに下らないかという風な立場」にもっと光を当てるべきだと怒りをあらわにしている(山口昌男×後藤明生「失われた喜劇を求めて」、『挑発としての芸術』青土社、1980年、179-180ページ)。ようするに情緒べったりの日本人には、道化のメカニカルな関係断種の精神こそ大切だと【図12】。

いかに人生を切り開くかという『進撃の巨人』的モラルではなく、いかに人体を切り開くかというアンモラルに賭けているのが駕籠真太郎なのである。その「冷たさへのラブコール」(荒俣宏)が行き着くところは感情移入の余地なき解剖学であり断面図であるはずだ。