anARTomyの断面図――マンガ解剖学としての『フラクション』

スズキエイミという1993年生まれの若いコラージュアーティストがいる。解剖学とフェミニンなロココ趣味を引っ付けたようなエキセントリックな作風で、anatomy(解剖学)をもじってanARTomyを造語した才人である。つまり一見露悪きわまりない解剖学は、高尚なアートたりうるのだと。ハイとローを自在に行き来する駕籠真太郎もまたanARTomyの人ではあるまいか、という仮説のもと以下議論していく。

中を開いて見る、とはつまり構造の下にずぶずぶとメスのごとく入り込んでいく分析的知性の営みそのものに他ならない、とアナロジーしたのはバーバラ・スタフォードの十年に一冊の名著『ボディ・クリティシズム』(国書刊行会)である。分析知をことほいだヨーロッパ啓蒙時代が、その裏側でほとんどシュルレアリスム絵画のようにどす黒い奇想に満ちたゴーティエ・ダコティの解剖図や、イーフリアム・チェンバーズ『百科事典』所収のおぞましい解剖図譜を大量生産していたことを思い出したい【図1・2】。

もっと卑近なところでいえば『少年マガジン』における大伴昌司の怪獣解剖図がある【図3】。

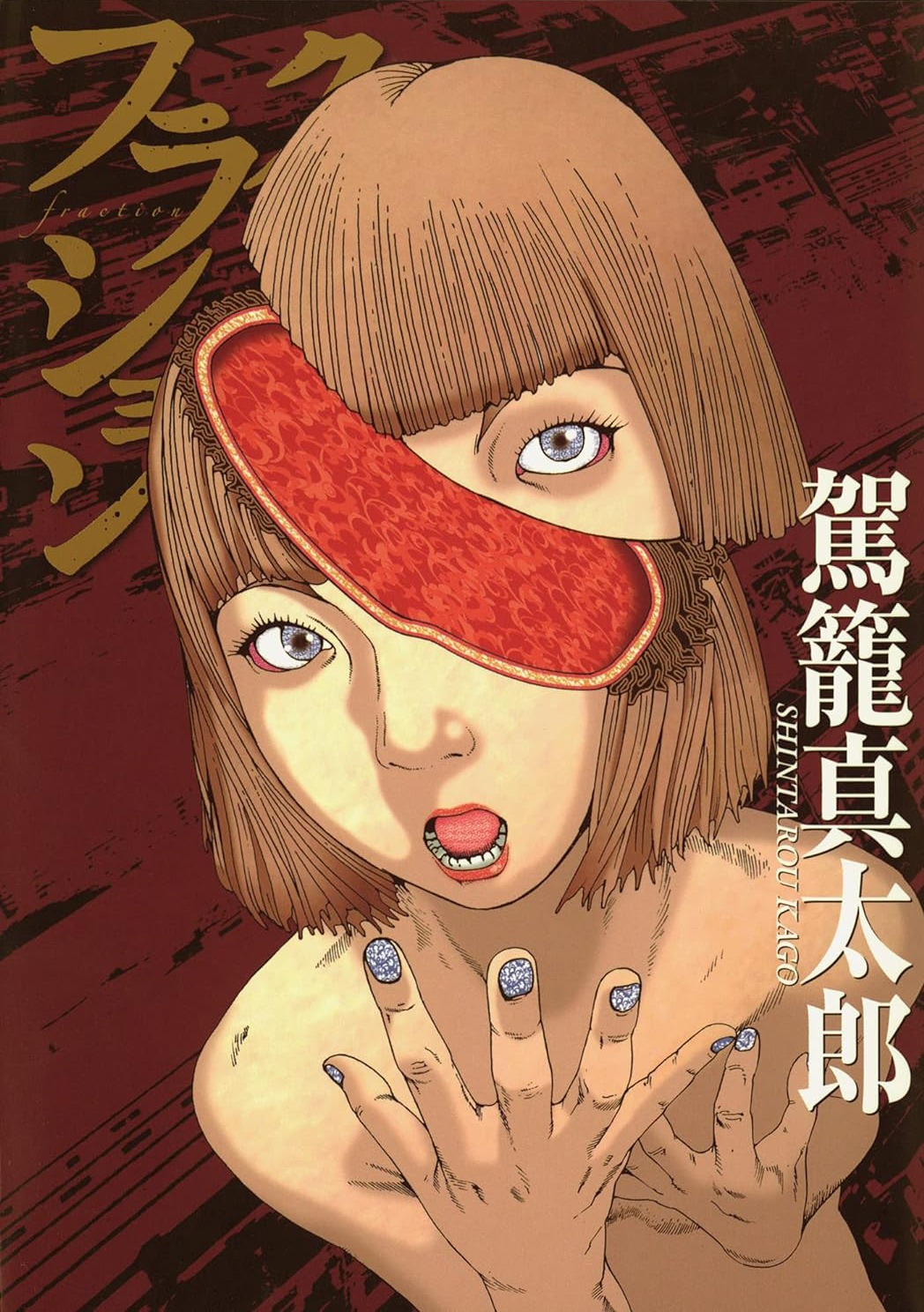

駕籠真太郎でいえば長編ミステリーマンガ『フラクション』を忘れてはならない。表紙の輪切りにされ、断面がモロ見えの女性が象徴するように、このマンガではマンガ自体が解剖される【図4】。

先述した映画のデクパージュ=斬首理論にならって、駕籠真太郎はマンガのコマは恣意的に引かれた線であり、その外側に何が隠されているか分かったものではないとし、そのまっしろな余白に様々なトリックを埋め込める可能性を示唆している(上半身だけのバストショットであれば下半身がじつは切断されているとか)。いわばマンガのふだん読む際には意識されない隠れたシステムを「切り開いて」解剖してみせているのである。解剖という営みの本質を「晒すexpose」といってもよい。内側にあるものを外に(ex)置く(pose)が原義。マンガのはらわたをズタズタに引き裂いて中身を取り出し、ぐちゃぐちゃごにょごにょしたものをパーツごとに切り「分ける」ことで「分かる」のである。啓蒙という言葉一つとっても、蒙きを啓く、であるから闇の中に光が差し込むイメージである。いわばうす昏い五臓六腑の中にぬらぬら光輝くメスが切り進んでいく科学的イメージがじつのところ啓蒙であった。その意味で駕籠マンガは啓蒙的であるから文科省推薦なのであり、「快楽の断面的横滑り」を収録した駕籠の断面図趣味が炸裂した『幸福の設計』に、俵臭子(健康評論家)なる架空の人物が寄せた「漫画に強い現代っ子の心情にマッチした楽しい啓蒙書です」はギャグを超えて真実なのである

ノースロップ・フライ『批評の解剖』が「批評に関する批評」であったように、音も映像もズタズタに引き裂くゴダールが「映画に関する映画」であったように、ナイフでメッタザシにする『スクリーム』が「ホラーに関するホラー」であったように、人間を切り裂いて解剖しまくる駕籠真太郎もまた「マンガに関するマンガ」を描く。どうも切れ味鋭いanARTomyはジャンルに対するメタジャンル論、自己言及のシステムを切り開くようである。

自己言及――検死解剖(autopsy)で己(auto)を見る(opsia)

ことあるごとに人間をグチャグチャに解剖してみせる駕籠真太郎であるが、それは己に跳ね返っていくのがおもしろい。知る人ぞ知る十年に一人の天才ランシブルはかつてこうツイートした。

人間の死の捉え方をめぐって面白いのは検死(autopsy)。字の成り立ちはauto(自)+opsia(見る)。己を見ることである。検死において、死を確かめるのは他者ではない。死んでいるはずの自らの目(ops)なのである。こうした主客のねじりに遭遇した時、解剖学が果たして主客を分離したのかと謎になる。

ランシブルに付け足すならば、切り刻む主体もまた、解剖されて死にゆく客体を鏡にして「人間ってはかない肉塊だよね」と内省するというか、ひるがえって己(auto)の内部を見る(opsia)はずである。ニーチェが深淵を覗き込む者は深淵に覗き返されると言ったように、あるいはボードレールが死刑囚にして死刑執行人と言ったように、女性たちをバラバラにした刃が、批評のメスとなって駕籠マンガそのものの内部システムを剔抉する。駕籠の描く、自ら刃で自己切開してみせる女性たちは、(手術用メスをコラージュの中に配した横尾忠則くらい)極めて自己言及的なのである【図5】。

エッシャーの「手を描く手」と題された「絵画の絵画」のように、駕籠は「マンガのマンガ」という自己言及に入っていくのである。

「欄外の町」(『登校途中』所収)ではコマの内側と外側という分類自体が疑問に付され【図6】、

「駅前誤差」『穴、文字、血液などが現れる漫画』)ではフキダシの中に入るべきセリフがズレてしまいこの風船の機能が剝奪され、「或る漫画家の最期」(『登校途中の出会い頭の偶然キスはありうるか?実験』所収)ではマンガ原稿の紙背から作者自身を見上げる逆視点が設定され【図7】、

「求」(『パラノイアストリート』三巻)ではアシスタントがストライキを起こして背景が真っ白になるという赤塚不二夫的アプローチが取られる。ここまで徹底して「マンガとは何か?」を問われると、マンガ批評自体が虚しくなるくらいの学級的鋭さを誇っている。

マンガがゴダールした金字塔的傑作『万事快調』

しかし以上挙げた自己解剖/自己言及的な作品をさらにラディカルにしたような、「万事快調」、「万事良好」、「万事泰平」の万事シリーズこそがマンガ文法破壊として極北である。マンガで10冊選べと言われたら、私は迷わずこの3作品が入った『新版 万事快調』(青林工藝舎)を選ぶ。それほどの大傑作なのである。『宇宙にかける純情』(久保書店)巻末の作品解説で駕籠は以下のように語っている。

東京三世社のエロ漫画誌「コミックコットン」での長年にわたる読み切り連載において、自分の作家としての実験精神が爆発した時期が大雑把に言って二回ある。そのひとつは『国民の創生』(単行本「かすとろ式」収録)などを描いてた時期、そして本作『万事良好』や『万事泰平』(ともに単行本「万事快調」収録)などを描いていた時期である。『万事良好』は並行宇宙、『万事泰平』では精神の階層世界という共にSFとしてはおなじみのネタを駕籠流にアレンジしているわけだが、途中から完全に物語を語ることを放棄してしまっている。

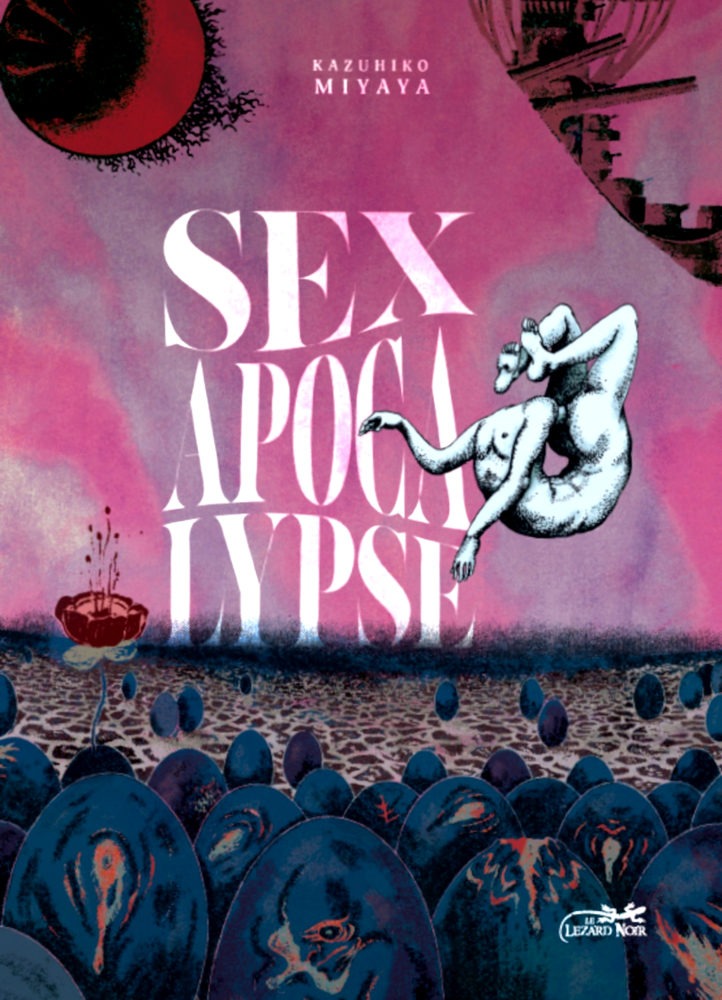

一般ウケをなかば度外視してまでも実験精神をとことん突き詰めた作品群だといえる。ゴダールの『万事快調』からタイトルを拝借していることに注目してほしい。この映画では食肉工場に働く労働者たちの無期限ストライキの様子が描かれるのだが、なぜかその工場がバッサリ切られた断面図になって6部屋くらいで起きている様子を全体として一挙に把握できる【図8】。

ジャン=ピエール・ゴランとゴダールの共同監督・脚本によるこの映画は、最初にタイトルが表示された後、1分半の間にカチンコの音と撮影シーン数を告げるボイスオーバーの男の声が繰り返される。それに続いて、「11.5%は演出に、3,000フランが脚本に、6,600フランが撮影に」などと書かれた小切手を小切手帳から一枚ずつ剥がしていくシーンが連続する。ジル・ドゥルーズが『シネマ2 時間イメージ』で「金銭は映画が提示し、表側で築くすべてのイメージの裏側にあるのだから、金銭についての映画は、どれだけ暗黙にであっても、既に映画中映画、ないし映画についての映画である」と書いたことが思い出されるが、むしろもっと明快に『万事快調』は「これは映画の映画ですよー」と断面図によって主張している気配なのだ。その意味でゴダールのこの作品にインスパイアされた駕籠が、同名作品でその断面図という手法を漫画に応用し、さらにゴダール『中国女』を混ぜて発展させた場合、必然的に「マンガのマンガ」にならざるをえない【図9】。

残り2作品、まずは並行宇宙を描いたという「万事良好」から。電車通勤中のOLの千恵子がウンコをするために途中下車するか、あるいは遅刻せずに職場に着くために我慢するかの二者択一で悩んでいる。するとコマのなかが壁のようなもので左右に分けられて、ふたつの選択肢がパラレルワールドとして同時進行していく(くれぐれも片方を描き切ってからもう片方を描くといった分かりやすいやり方ではない)。選択肢❶:そのまま電車に乗りつづけた場合、千恵子はクソをもらしてしまい乗客の笑い物にされ、恥ずかしさのあまり首吊り自殺してしまう。選択肢❷:クソをするために途中下車したときには、会社に遅刻して社長にどやされ、バーでストレス発散にのみふける。

ここでパラレルワールドの壁は一度消滅し、自殺せず生き残った方の千恵子のストーリー(❷)に絞ってリニアに展開され、通常のマンガ文法に戻る。破れかぶれの千恵子はバーにいた見ず知らずの男に体を許すがその男は卑劣な変態漢で、恥ずかしい裸体写真を激写される。「両親・同僚・友人にバラまかれたくなかったら、金を払え」と脅され、風俗の店で働くか否か選択を迫られる。ここでまた例の壁が出現して、パラレルワールドに分岐していく。

……という具合に千恵子が二者択一を迫られる度に壁が出現するのだが、やがて視点は鳥瞰にちかいポジションまで上昇していき、さまざまなパラレルワールドが小部屋のようなユニットに大量に区画されて複数展開していたことが判明する。徐々にコマ割りと、そのコマの中にある壁で仕切られた小部屋の境界線も曖昧となっていく。二者択一という壁出現の原則と思われたものもなくなっていき、分割されたそれぞれの小部屋の中でパラレルワールドを生きる千恵子ズ(複数形)が大量に描かれ始める。千恵子Aが壁を乗り越えて、千恵子Bに自分が受けていた拷問の身代わりとさせるなど、壁は超えてはならない絶対ルールでないことが暴露される。このあたりからストーリー(内容)の整合性はなし崩しになり、実験(形式)のほうのみがラディカルに発展していくため、リニアに読み進めることが困難なカオスの様相を呈する。かくかくしかじか(もうプロットするのがたいへんになってきた)、未来の千恵子が過去の千恵子を殺してしまいタイムパラドックスが起きる。小部屋の中にいた各千恵子ズが皆死んでしまう【図10】。

しかしタイムパトロールなるものがそれぞれの千恵子ズを甦らせるのだが、黒衣たちによって死体を動かすことによって蘇った(フリをさせる)だけだった……というブラックユーモアで締め括られる。

続いて精神の階層構造を描いたという「万事泰平」。女医の江利が男に強姦される悪夢にうなされているところから始まる。同じ夢を何度も見る彼女に、同僚はノイローゼではないかと疑う。ところで夢から目覚めた江利の額から上は、コマ割りの枠線のため切断されてずっと見えていない。次のページになると江利の頭には、実はすっぽりと煙突状の装置がくっついてたと判明する(『フラクション』においてコマ外に何があるかはまったく分からない、という駕籠自身の解説したマンガのトリック)。その装置は壁面に接続されており、そのつながった先は小部屋になっている。この煙突に接続された小部屋が江利が見た夢をあらわしているらしいのだ。ここから駕籠真太郎の奇想がとめどなく炸裂する。夢を見ている江利を、さらに夢見ている江利がいる、という入れ子構造になっていくのだ。部屋と部屋の連結が無限に思えるほど増えていき、夢のなかの夢のなかの夢のなかの……と無限後退していき、最終的にここまで展開された内容がすべてアダムとイブが見ていた夢であったという異形の夢オチとなる【図11】。

「万事泰平」は後半に行くにつれてコマ割りは時間的分節の役割を放棄して、同時進行的にそれぞれの部屋の「驚異」を見せる方向へと脱線していく。コマとコマ、小部屋と小部屋のあいだの因果関係(つまりストーリーライン)は最低限度あるかないかで、むしろそれぞれの小部屋がスプラッター的ショックバリューを独自に追求しているように見える。つまりページ全体が、世界中の珍品を蒐集した驚異博物館のように立ち騒いでいるのだ。マニエリスムとは究極すると「箱」の芸術であり、そこに人を驚愕させるモノをどれだけコレクションできるかの物量作戦である。駕籠真太郎にとってマンガのコマは、マンガの形式的規則として明晰に突き詰める対象であると同時に、好きな映画の引用その他が猥雑にぶち込まれたおもちゃ箱でもある(それゆえ「マンガとは何か?」を問うストイックな実験主義でありながら、万事シリーズは快楽的な娯楽性が担保されている)。どこからどう読んでいいのか分らぬほど、おぞましい絵を快楽原則に忠実にコレクションしているという意味で、コマ割り実験ふうに読む順番がしっちゃかめっちゃかで分からない江戸時代の奇想解剖図と並べてみたくなる【図12】。

迷宮としての世界

いや、しかし「万事シリーズ」のこの出口なしの閉塞感たるや、楽しげな驚異博物館というよりか「呪われた工巧」ダイダロスの鍛造した迷宮であるかもしれない。「デクパージュのことを、無限の――輪郭をとらえる――番地のついた――ダイダロス(迷宮)と名づける」(アド・キルー『映画とシュルレアリスム(上)』21ページ)とすれば、デクパージュされたマンガ内空間が迷宮となっているのみならず、駕籠真太郎の精神自体が迷宮に囚われているのではないか。ホッケの以下の言葉が「万事シリーズ」にはよく響く。

ひとはダイダロスの迷宮的地獄のなかで、出口なしという病いをもおのれ自身という病いをも病んでいる、なぜなら――考えられるかぎりの、どのみち見つからない出口がことごとく壁で塗り込められているのだから。……あらゆる感覚が責めさいなまれる。とりわけ永遠に出口がないことを知っているという呪われた罪を負わされた精神が。

グスタフ・ルネ・ホッケ、種村季弘訳『文学におけるマニエリスム 言語錬金術ならびに秘教的組み合わせ術』平凡社、2012年、386ページ

補足するとホッケにおいては激情を司るディオニュソス精神と、その激情を冷却する知的なダイダロス精神の二つの合力によってマニエリスムのアンバランスなバランスが決定される。本連載でいえば宮谷一彦やふくしま政美の肉弾劇画がディオニュソスの系譜、駕籠真太郎やひさうちみちおの超トリッキーな匠の技がダイダロス精神を担うであろう(駕籠の場合はディオニュソスが1に対して、ダイダロスが9の比率である)。そしてさらにホッケはこうも語る。

迷宮はその外面的な秩序整然さにおいては存在を包括し、その内面的紛糾においては生成を包括する。表面にあっては明快な、見通しのきく道が可能だが、洞窟のなかには〈屈曲〉、〈捻転〉、〈錯綜〉しか存在しない。迷宮の原-神話から見るならば、マニエリスム三昧のマニエリストは迷宮の内空間に帰属しつづけており、擬古典主義者は……表面の〈世界胎〉の、アポローンの瑠璃色に燦然と輝く表皮に帰属しているのである。

同前、450ページ

駕籠真太郎はすべてを細かく切り刻み、小さなモノを盤上遊戯のように冷酷に統御する。すべてのオブジェクトは精密なパーツのように揺るがせにもできないようだ。しかし「万事シリーズ」では「内面的紛糾」が感じられるのだ。ここにはルールの規定に始まるも、そのルールを内側から食い破るようなホッケ言うところの「生成」の驚異、不気味な「何か」が胚胎してしまっている(1割の比率で残されたディオニュソス精神の残滓であろうか?)。駕籠のような超知性的=ダイダロス的な奇想作家は往々にして、頭で考えすぎてしまった結果、こちらの認識を覆すような力をもつことなく予定調和的に終わってしまう危険性を常に孕んでいる。これを突破するのがやはりルールを内側から食い破るディオニュソス的過剰の必要性なのである。その意味で「万事シリーズ」を描きあげた駕籠真太郎は漫画界屈指のマニエリストであり、住まうところは永久に自らの拵えた「迷宮としての世界」(ホッケ)なのである【図13】。

「万事シリーズ」は、『かすとろ式』所収の「駅前増殖」のように【図14】、

マンガのコマ自体が自己増殖していくような、それ自体が意志をもって増殖しているのではないかというグロテスクな生成力を読者に感じさせる。作家が外側から作品をレギュレートしようとする禁欲的な力と、エロティックに変容暴走していく内側からくる快楽的な力のあいだに引き裂かれ、マンガ表現に奇妙な捻れや四分五裂のさまが生じている。この矛盾した引き裂かれた状態にこそホッケはマニエリスム表現の最高形態をみた。ヘドニスティックなディオニュソス的エロスの不定形に、最高のダイダロス的構成力が輪郭を与えるのであるが、その輪郭は死んだように静止してはならず、つねにエロティックに脈動していなければ一流のマニエリスムとは呼べない。駕籠の『かすとろ式』『万事快調』の2作品は、駕籠真太郎の特性たるダイダロス的工学知をディオニュソス的不定形が攪拌したことで、真の意味で分裂したマニエリスム的実験の呪われた不安定を達成している。「煩悩、苦、業のマニエリスム」という駕籠真太郎〈曼荼羅律動 MANDALISM〉展の謎の紹介文は、ダイダロスとディオニュソスという神々の絶えざる闘争の血塗られた記録として理解されるべきである。

駕籠作品全般から言えることは、筋道だったストーリーというマンガの中身(マチエール)よりも、絵やコマの実験というマンガの形式(フォルム)の方がラディカルになっていくのが駕籠真太郎の最大特徴だということだろうか。これこそがマニエリスムの特性だと中条省平は語る。

〔マニエリスム〕は内実より形態を重視する。すなわち大きく言えば、フォルムとマチエールがあって、マチエールが内容でフォルムが形式だとしたら、形式的な類似を使って内容までねじ伏せちゃうという。つまり本末転倒ではあるわけです。でも内容のほうが正しいのだ、内容を過不足なく表現するのが形式のありようだと考えてきた近代に対して、いやいや形式によって内容は変わりますよとなって、いまやそれは常識に属するけど、形式を突き詰めちゃうと、内容を越えちゃうところがある。それがやっぱりマニエリスムです。

中条省平インタヴュー(聞き手:後藤護・高山えい子・山田宗史 構成:後藤護)「破壊と熱狂の季節(とき) マニエリスム漫画と1968年」、『機関精神史』5号、「特集 マニエリスムの冒険」2023年、7ページ

また『実話BUNKAタブー』(2023年10月号)掲載の吉田豪によるインタビューで駕籠はこう答えている。「『北斗の拳』とかは残酷描写って一応正義と悪の図式があるわけじゃないですか。グロがあってもそういう王道の公式に則ってれば連載できたりするんですよね。『進撃の巨人』もそうですけど。僕はそこがないのかなと思って」(131ページ)。ここで駕籠の言う「王道の公式」を拡大解釈すると、手塚治虫に始まるストーリー漫画だと言っても過言ではない。このストーリー偏重から逸脱するものこそがマニエリスム実験漫画なのであると中条省平は指摘している。

そこ〔インタヴュー質問リスト〕にお書きになっていた肉弾漫画の中でも『ベルセルク』と『北斗の拳』は、やっぱり今の話でいうとマニエリスムではないんです。なぜかというと物語として安定してるから。端的に言えば聖杯伝説的な物語と、敵をやっつけて新たな自分を発見するというビルドゥングスロマンのパターンのもとで書かれているので、どんなに超絶技巧を使っていても絵自体に触発されてこっちが脅かされるということは一切ないんです。全部物語の文脈に回収しうるものなんですよね。

同前、12ページ

駕籠マンガ同様に身体切断描写がドピュドピュ溢れかえる『チェンソーマン』も、結局は敵をやっつけて成長するビルドゥングスロマン的構造(ジャンプ・メソッド)に回収されており、マニエリスムと呼ぶにはやはり安定しすぎている。駕籠真太郎ほどストーリーにニル・アドミラリをきめこみ、ラディカルな形式の実験を繰り返して「こっちが脅かされる」ストイックな漫画家は稀有であろう。その意味でやはり「漫画界のゴダール」と呼ぶのがふさわしい、アヴァンギャルド界の諸王の王である。駕籠同様に奇想をほしいままにしている画家アルチンボルドについてジャンカルロ・マイオリーノが吐いた名言は、この画家のみならず、駕籠とゴダールの本質がマニエリスムであることを抉り出すものだ。「過剰はそれ自身をめぐる。そして内容(マター)を「手法(マニエラ)」へと反転させる」(高山宏訳『アルチンボルド』ありな書房、1998年、37ページ)。次回はダイダロス主義者・駕籠真太郎とある意味で対になるディオニュソス主義者・宮谷一彦を扱う予定でいる。