写真家・大森克己が、いま会いたい人に会いにいく。

落合由利子

2021年の9月、ANB TOKYOで、素晴らしい展覧会に遭遇した。『わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり』というタイトルの、気鋭の現代美術作家、スクリプカリウ落合安奈の個展である。

https://taa-fdn.org/events/1179/

この展示、ちょっと変わった趣で、個展と銘打たれてはいるが、実際のところ安奈さんの母である写真家の落合由利子との2人展でもある。安奈さんは日本とルーマニアという2つの母国を持ち “国内外各地で土着の祭事や民間信仰などの文化人類学的なフィールドワークを重ね、その過程で気づいた「見えないつながり」を、作品で視覚化してきた”(ANBのWEBサイトより引用)作家だが、コロナ禍で計画していた父方の母国への旅が難しい状況が続き、母・由利子さんが、ベルリンの壁の崩壊をきっかけに東欧各地を旅し、現地の人々とふれあい、1人のルーマニア人の男性と恋に落ち、2人の子どもを授かり、人生や暮らしを模索するなかで撮影された作品との共同展示を思いついたという。

由利子さんが 89年から2014年にかけて撮影した作品と、安奈さんの “自身のルーツを探りに訪れたルーマニアで撮影した写真と、彼の地から持ち帰ったものを日本の家に差し込む光で撮影した写真、呼応する2枚を1作品に組み合わせた作品群“(ANBのWEBサイトより引用) が緩やかに接続している。そして母と娘が展示模型を挟んで静かに対話する安奈さんの映像作品、という構成の空間。

ボクがその場所で感じたのは、時間というものの不思議さ、自在に伸縮する、リニアでない時間。人と人が結ばれ、子どもを授かり、その子どもが育って行くという当たり前の営みの愛おしさ。そして、その地に足の着いた営みが、まるでエモいSFのようにも見えてくる、写真というメディアが持つ複雑さ、面白さ。ことばになりにくい様々な感情が渦巻く中、たまたま在廊していた母娘、その母、由利子さんと目が合ったボクは彼女に話しかけた。

落合由利子《別れ、時はたえることなく−8》

2021 © Yuriko Ochiai

「久しぶり!」 「うわぁ、おおもりくん、来てくれたんだ!ありがとう」 「MEM で、オレの個展のオープニングに来てくれた時以来かな?」 「えっ、その後、富士山で会わなかったっけ?」 「オレ富士山、登ったことないよ」 「あれ、そうだっけ?」という、やや頓珍漢なやりとりで始った、久しぶりの由利子さんとの会話。その後、由利子さんが安奈さんを紹介してくれて挨拶をする。そして、立ったまま雑談しながら、ちょっと気になったことがあって質問する。「あのさ、元パートナー、っつうか、安奈さんのお父さんの写った作品は無いの?」 「それがさあ、どうやってみてもセレクトに入らなかったんだよねえ」 「そっかぁ、まあ、男はどうでもいいか!」とボクはやや冗談めかして返し、しかし、その「男の不在」というのは少し気になり、もう一度展示をしっかり見ると、「男の影」のような雰囲気は感じられ、そうこうしている内に、2人は他の観客の対応に忙しく、ボクは会釈して会場を後にした。

落合由利子さん(以下、落合さん)とボクとの出会いは1982年に遡る。日本大学藝術学部写真学科で同期入学だったのだ。そして写真基礎1(濱中照夫先生)、写真基礎2(澤本玲子先生)というゼミ形式(15人)の授業のクラスメイトであり、そこで机を並べていた、というかカメラを並べていたという間柄なのだ。ボクは課外活動では広告研究会に所属して、そこには本間孝とか日置武晴がいて、しょっちゅうつるんでいたのだが、落合さんは体育会系の徒歩旅行部での活動に熱心に取り組んでいた。そして、ボクは結局卒業することなく3年次に中退してしまったので、落合さんが日本各地のみならずインドや中国を旅し、その旅で撮られた写真を含む卒業制作の私家版写真集が学部長賞を受賞した、というのは風の便りに聞いていたものの、その後、ゆっくり話をする機会は長い間無かった。彼女が卒業後、東欧を旅していたことも、同級生を介して知ったのだが、その東欧で撮影された作品を目にしたのは今回のANBでの展示が初めてで、改めて落合さんとゆっくり話をしてみたいと思った。

久しぶりに降りた西武池袋線の江古田駅は新しい駅舎になり、改札口脇のラックにある日大の大学案内には映画学科のOBとして池松壮亮さんがインタヴューされて登場しており、キャンパスも新しくなっている。ボク達が通っていた頃の、柵に囲まれた工場のような雰囲気ではなく開放的で、よく通った喫茶店「トキ」、居酒屋の「お志どり」「和田屋」など無くなってしまった店は多く、古本屋があった場所はタリーズ・コーヒーに変わっている。いろんなものが変化している。まあ、40年近くの時が流れているので当然である。少し約束の時間におくれます、とLINE が来て、改札口で待っていると、所沢方面から電車が到着し、70年代テイストの鮮やかなオレンジ色の襟付きのプルオーバーに身を包んで、キャリーバックを引いて歩いてくる落合さんの姿が見えた。

「高校の時に写真部だったんだよね。初めてカメラを持って原宿の街を歩いた時に、面白過ぎて、100m歩くのに何時間もかかっちゃう感じで」「まるで自分の目が3つになったような、おでこにも目がついたような、つまり、見ようとした、ってことだと思う」その時、何を撮ったのか、何が写ってたのかという問いかけには「うーん、、、、結局は光に感動するんだよ」

「写真部がアジトみたいでね、木造の円形校舎の端っこに部室と暗室。都立大泉高校のね。中学時代はバドミントン部だったんだけど。写真部って、少し地味なイメージあるじゃない?でもさ、私たち頑張っていて、運動会の速報版、っていう伝統があってね。運動会の最中に撮影するじゃない、で、みんなで連携して速攻で高温現像して、プリントして、粗粒子の写真を掲示板にどんどん張り出す訳、ついさっきまでやっていた競技の写真を30分後に。おまけにプリントが乾いてなくて濡れたまんまだったりして」「みんな大感動してくれてさあ、やったあ!って感じで」

「同級生の1人が『491』の例会があるから行ってみないかって。『491』っていうのは写真評論家の福島辰夫さんが深く関わっていた会で、全日本学生写真連盟っていう組織のOBやOGの中に現役の学生がチラホラいる、という集まりでね、久我山の福島先生のご自宅の2階に集まって、先生の話は私はよく分からなかったんだけど、先生の顔はいつも生き生きとしていた。そこで自分のベタ焼きを見せたら、みんな一所懸命に見て、面白がってくれて」「自分が選ばなかった写真以外にも、ほかの人が面白いと思ったコマに印がついて返ってきて、改めてそのコマを引き延ばしてみたりしたよ」

『491』の例会には、そんなにしょっちゅう顔を出していた訳ではない、と彼女は言うが、高校生の時からかなり濃厚に、写真の近くで過ごしていたことがうかがえる。地方都市から芸術や写真にただ憧れていただけのボクからすると、眩いばかりの東京の高校生活である。

「2年の時かな、その福島先生達が企画して日本中を巡回した『いま!! 東松照明の世界・展』という展覧会のレイアウトの最中に、どういう訳か、浅草の旅館に呼んでもらったことがあって、その古い木造の旅館の大広間から宿泊部屋まで畳の上に写真が並べてある。『日本』とか 『チューインガムとチョコレート』とか『太陽の鉛筆』とか、部屋を移る毎に展開していく世界 に、とにかく圧倒された。なんか写真って人生なんだと本当に思ったの、覚えてるなあ」「お昼頃に宿泊していた部屋から東松照明さんが降りてきた時にはもうドキドキで、握手してください、っていうのがやっとだった」

「人間の気持ちっていうのに興味があったから、大学は心理学か写真かな、と。それで造形大落ちて、日大は合格」入試の2次試験の小論文のことを2人で話す。アーノルド・ニューマンというアメリカ人写真家によるアンディ・ウォーホルのポートレート。それも普通の写真ではなく、レンズをやや上から見下ろすウォーホルの頭部の写真の上に、別角度から撮った写真が半円状態に切り抜かれてコラージュされた不思議なポートレート。そのスライドを5分間ほど見せられて、確か1時間で文章を書いた。2人とも何を書いたか、まったく覚えていない。「ちょっと、恥ずかしいけど、読んでみたいよね」「おおもりくんは、いつも飄々として、歩いてたよね」「あとね、しょっちゅう笑ってた」そんな風に落合さんはボクのことを覚えてくれているらしい。落合さんやボクが大学生だった1982年から85年頃って、どんな時代だったのか、2人で話しているうちに少しづつ思い出す。

西武百貨店の広告「おいしい生活」、西武美術館でのニューヨーク近代美術館収蔵写真展、洋書店「アール・ヴィヴァン」、映画「ブレードランナー」「戦場のメリークリスマス」「E.T.」「お葬式」「ストップ・メイキング・センス」、雑誌「写真時代」「宝島」「流行通信」「広告批評」「popeye」「Hot Dog Press」「マリ・クレール」、ガルシア・マルケスのノーベル文学賞受賞、橋本治、村上龍と村上春樹、浅田彰「構造と力」、中沢新一「チベットのモーツァルト」、ギャルリー・ワタリでのキース・ヘリングのライヴ・ペインティング、東京藝大で開催されたヨゼフ・ボイスと学生との対話、東京ディズニーランド開園、男女雇用機会均等法、松田聖子、小泉今日子、中森明菜、ロサンゼルス・オリンピック、ツァイト・フォト・サロン、つくば万博、御巣鷹山での日航機墜落事故、などなど。ボク達の世代は「新人類」とか「ピーターパン・シンドローム」とか呼ばれたりもしたっけなあ。スターバックスはもちろん未だ無くて、でも85年にどこかのドトールに入ったことは覚えていて、古い商店がコンビニエンスストアに姿を変えることが多くなり、本来家で作るもので、買うものじゃなかった筈のおにぎりやお茶が有料で売られていることにびっくりし、85年秋のプラザ合意まで1ドルは240円だった。もちろん携帯電話もPCもデジタルカメラも遠い未来の話だった。

「郊外のニュータウン育ちだったから、お祭りのような伝統的なものや土着的なことには興味があって、どこか外国で根を下ろして暮らしてみたい、という思いはずっとあったのね」「時間の流れにずっと子どもの頃から違和感があって、一度、日本と全然違う時間の流れる場所に行ってみたかった」そう語る落合さんは3年の時にインド・ラージャスターン州へ、4年の時には中国・雲南省へと旅に出る。そして、その旅をしながら撮影した写真を、時系列や地理に沿って構成するのではなく、自身の拠点である東京で撮影した写真と混在させ、自らのことばを添えた編集で私家版の写真集を卒業制作として完成させる。「WINDOW’S WHISPER」という、世界に4冊しかない、彼女独特の世界観が初めて具体的な形となった作品だ。

「また来たんか。 / なんもねぇけど / この花でも / 持ってくか。」

筆で書かれた軽妙な文字がリスフィルムによって焼き付けられ、その文字の右下に笑っている能登地方の農婦のポートレート、というページから写真集はスタートする。そして、落合さん自身のことばが記された薄い黄色いページと、純白の30cm x 40cm のサイズのバライタ印画紙に焼き付けられた複数の写真が交互に、変拍子のリズムで続いていく。収録された写真は全部で36点。

「1969年7月20日16時17分42秒 / 月にうさぎはいなかった。」 「アリスも、たったの数年で / 不思議の国が / 日常になるのだろう。」 「希望というのは / 人類最後の 病気なのだろうか。」

「見なくてはいけないものを / 見てはいけないという。」 「平気な顔をしている。/ 平気な顔をして、/ おびえている。」 「航海学者は / 船乗りになりたかった少年の頃の / 夢を見た。」

「さあ―――――― / 本当は誰もが知っていること / 忘れてはいけないこと」 「たとえば…/ 恋人の誕生日に / プレゼントを贈るのはどうして?」 「水が流れ / 雲が流れ / 時が流れる。」

「死は / おそれるものでも / 悲しむものでもない。」 「時という流れのなか / この遥かなる思い…」 「天と地のなかを / 躍る響き」 「おかえりなさい。/ 待っていたんですよ、/ ずうっと」 「ずうっと……」

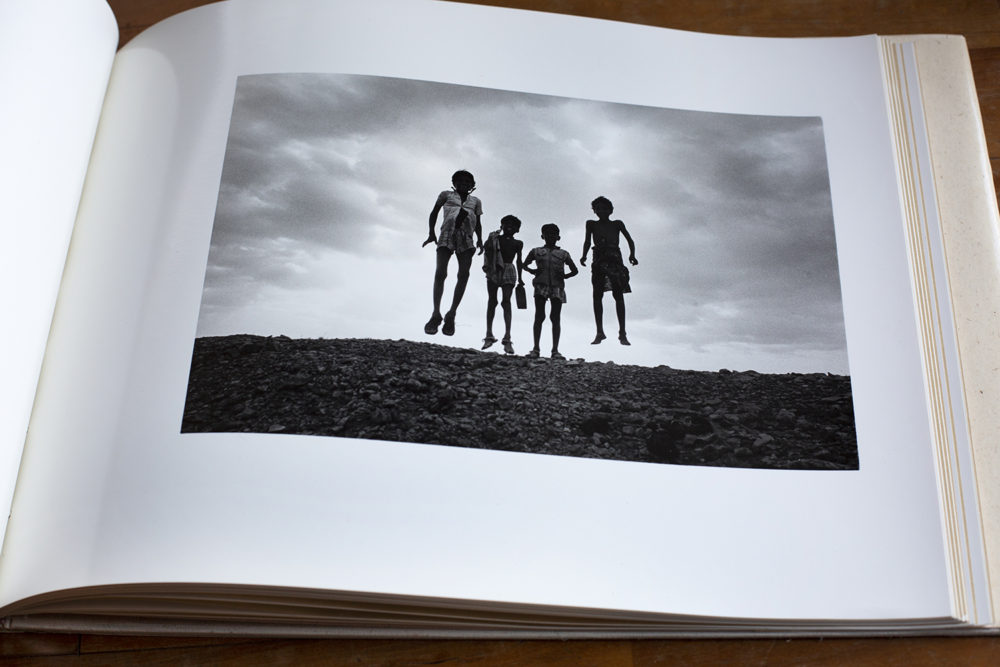

タイトルを訳すと「窓のささやき」となるのか。それぞれの写真が、本当に窓そのもののようにも思え、窓から見える世界が語り、しゃべり、ささやく。モノクロームの光の軌跡。バライタ印画紙の黒い闇が光を放つ。「月にうさぎはいなかった」ということばが公園の遊具と響きあう。団地の夫婦は「不思議の国」に暮らし、インドの老婦人が「航海学者」のように見えてくる。大地からジャンプする4人の少年たちの歓声が「人類最後の病気」ということばとハウリングを起こす。窓際に置かれた時計は2時02分。ことばとイメージの距離は近くて、近くて、でも遠い。そしてシャッターの閉じた深夜の池袋PARCO の前に佇む、落合由利子その人のセルフポートレート、最後に彼女が見上げた青空で写真集は終わる。

写真集「WINDOW’S WHISPER」1986 © Yuriko Ochiai

「卒業制作を作る時に、絶対に(本として)綴じなきゃダメだ、と確信していたのね。規定だとプリントを台紙に貼って指定された箱に収めるんだけど、わたしは写真集の形以外は考えられなかったの」「バラバラではだめ」「いわゆる普通のドキュメンタリー的なものから逸脱しているよね?」とボクが問いかけると「命に触ってみたい、っていう欲望、それだけだったのかな」

ジャイサルメール、昆明、東京といった地球上の場所だけではなく、月という、ボク達が、遠くから見ることしか出来なかった場所に人類が到達した逸話から始るスケールの大きさと、それにすら触ってみたいという落合さんの清々しいまでの欲望の強度。1969年と1985年の時を一瞬で飛び越える時間の感覚と業の深さが感じ取れるこの作品は、しかし個人の表現欲、エゴのようなものからは遠い手触りで、普遍的かつ新鮮な何かが立ち上がってくる。

(後編に続く)

落合由利子(Yuriko Ochiai)

1986年日本大学藝術学部写真学科卒業。私家版写真集「WINDOW’S WHISPER」にて日本大学藝術学部長賞受賞。主な写真展に「日本国ルーマニア人物語」(1997 フォーラム横浜)、「働くこと育てること」(2000〜2015 横浜女性フォーラム、他、全国40ヶ所巡回)、「絹ばあちゃんと90年の旅」(2014 瀬田4フィールドミュージアム)、「人権という希望-11人の写真家がいま、伝えたいこと」(2017東京都人権プラザ)、「わたしの旅のはじまりは、あなたの旅のはじまり」スクリプカリウ落合安奈個展共同展示(2021 ANB Tokyo)など。

著書(写真・文)に『絹ばあちゃんと90年の旅―幻の旧満州に生きて』(講談社)、『働くこと育てること』(草土文化)。共著に『ときをためる暮らし』(自然食通信社/文藝春秋)、『ふたりからひとり』(自然食通信社)、『若者から若者への手紙1945←2015」(ころから)などがある。

![03 角田 純 [後編]](https://neworld-magazine.com/wp-content/uploads/rensai_omori_03-2_14-1000x667.jpg)

![03 角田 純 [前編]](https://neworld-magazine.com/wp-content/uploads/rensai_omori_03-00-667x1000.jpg)

![02 落合由利子 [後編]](https://neworld-magazine.com/wp-content/uploads/katsumi-omori_02-2-00-1000x667.jpg)