絶滅危惧種である「ファンシー絵みやげ」の保護活動を日本全国で行い、これまで調査した土産店は約5000店、保護した個体は21000種におよぶ、ファンシー絵みやげ研究家の山下メロによる、解説連載。全国行脚、個体比較、分析推察をもって、ヘンテコかわいいファンシー絵みやげカルチャーを真剣にツッコミ! 懐かしいけど斬新、ゆるいけど辛辣、そんな愉快なファンシー絵みやげの世界に誘います。

はじめに

この連載では1980年代から1990年代にかけて日本中の観光地で売られていた子ども向け雑貨みやげ「ファンシー絵みやげ」(ファみやげ)の魅力を紹介しています。

ファみやげの定義を簡単に説明すると、3つの特徴があります。

1. 実用的なものにイラストがプリントされている

2. そのイラストはデフォルメされた偉人や擬人化した動物である

3. そしてローマ字や手書き文字で地名が書かれたり、言葉が添えられたりしている

今回のテーマは、そろそろ春が待ち遠しいということで『花と緑』です。

まず植物のキャラクターあるのか問題

「02 子ども、風景に興味ない問題」でファンシー絵みやげのキャラクターとなるのは、その土地ゆかりの人物や動物が多く、特産品の果物や野菜が擬人化されることは少ないという話をしました。ターゲットである子どもが感情移入しづらいのか、もともと四肢のない果物や、それに手足を生やしたようなキャラクターはほとんど見つかりません。

山形県で有名なサクランボ。しかし、このように果物自体に顔を描いてキャラクター化することは、当時では珍しかったのです。

山形県で有名なサクランボ。しかし、このように果物自体に顔を描いてキャラクター化することは、当時では珍しかったのです。

当時ファミコンに移植されてヒットした『サラダの国のトマト姫』や、アニメ『サラダ十勇士トマトマン』などのように人間の体に頭だけ野菜や果物というイラストも、「ガーデンスタッフ」などのようにファンシーグッズに少しだけあるものの、ファンシー絵みやげではさらに少数派なのです。

秋田県・アキタブキを収穫する娘、そして青森のリンゴを収穫する娘。このように果物や植物そのものではなく、それを収穫する伝統的なスタイルの女性がキャラクターになりがち。

秋田県・アキタブキを収穫する娘、そして青森のリンゴを収穫する娘。このように果物や植物そのものではなく、それを収穫する伝統的なスタイルの女性がキャラクターになりがち。

では、植物そのものはどうでしょう?

まず植物で思い出すのは、筆者の世代ではNHK教育テレビ(現・Eテレ)の子ども番組『おかあさんといっしょ』における「にこにこぷん」に出てくる顔がある木、そして物語の場面転換で「それからどんどこしょ~」などと歌う3人の花なんかが思い出されます。

しかし、そのような例もファンシー絵みやげではほとんど見つかりません。なぜなら、まず1本だけの樹木が有名な観光地というのが少ないから。大体は桜が有名、梅園が有名でも群生しているため、1本1本幹に顔を描くといったことはなく、そこに登場するキャラクターは木々のある風景を背にした「花咲かじいさん」だったり、訪れたカップルだったりします。

樹齢1500年以上の淡墨桜が有名な、岐阜県本巣市にある根尾谷・淡墨公園のテレホンカード。黒い部分は温感印刷で、温めると桜の写真が浮かび上がるようになっている

樹齢1500年以上の淡墨桜が有名な、岐阜県本巣市にある根尾谷・淡墨公園のテレホンカード。黒い部分は温感印刷で、温めると桜の写真が浮かび上がるようになっている花についても、花にまつわる観光地や施設は多いものの、擬人化しづらい。花に関するものは、同じ山形県の郷土芸能である花笠踊りをモチーフにした花笠娘のキャラクターがあります。こちらは山形県全体で商品が売られており、山形で一番メジャーなキャラクター。

山形県の花笠娘。「紅花の山形路」として、ベニバナとサクランボも描かれています。

山形県の花笠娘。「紅花の山形路」として、ベニバナとサクランボも描かれています。

花ではありませんが、綿毛キャラの「TANPOPOP KIDS」というものもあります。

なんと、タンポポの綿毛がキャラクターになっています。「風に吹かれて自由に飛び回るタンポポの子どもたち」というイメージもあるので、花よりも擬人化しやすいのかもしれません。

なんと、タンポポの綿毛がキャラクターになっています。「風に吹かれて自由に飛び回るタンポポの子どもたち」というイメージもあるので、花よりも擬人化しやすいのかもしれません。

博覧会で花ひらくキャラクターたち

なぜ『花と緑』かと言えば、ファンシー絵みやげ全盛期である1990年に「国際花と緑の博覧会 OSAKA’90」(以下、花博)が開催されたからです。1970年の大阪万博、1975年の沖縄海洋博、1985年のつくば万博に続く国際博覧会。ちょうどバブルの真っ只中で、前後数年間は日本中で数々の地方博が開催されていました。

ちょうど今、次の大阪万博のマスコットキャラクターが決定して話題ですが、かつてはどんなマスコットキャラクターが存在したのでしょうか。

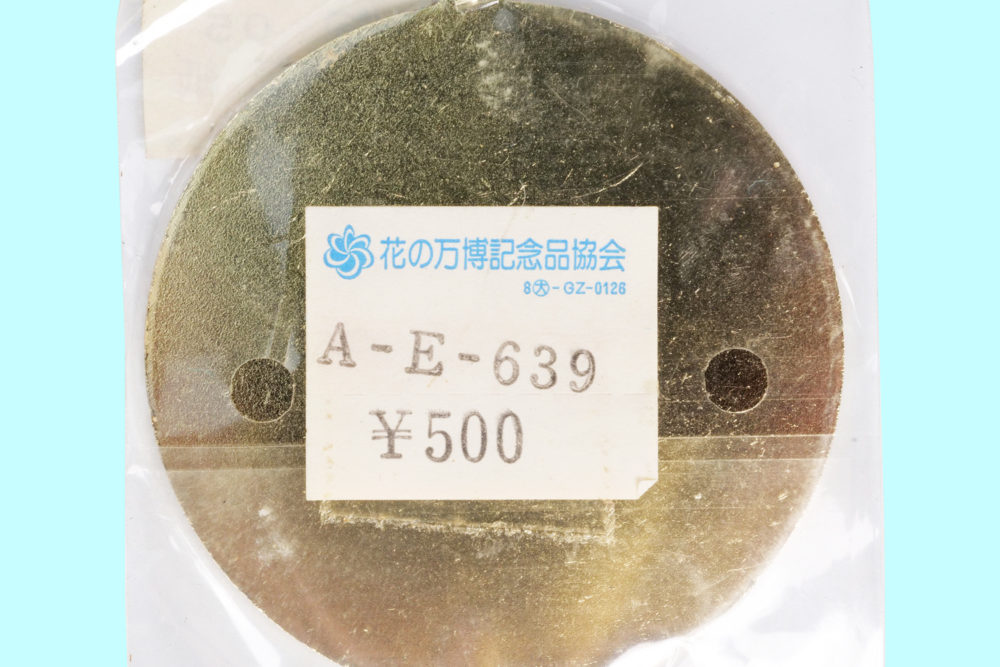

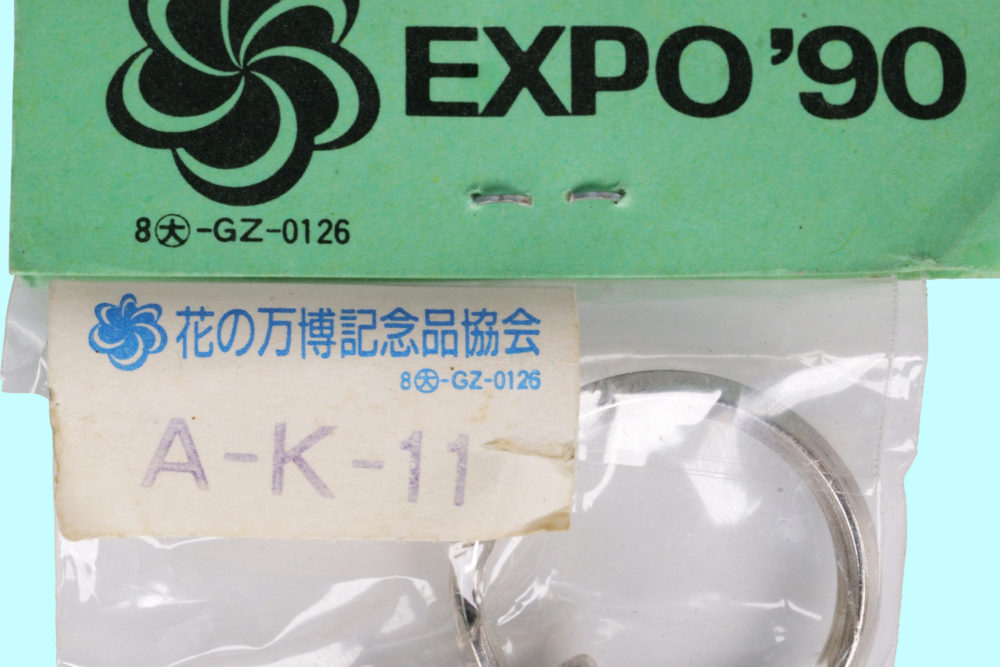

花の万博のメダルキーホルダー。これが公式のロゴマークです。

花の万博のメダルキーホルダー。これが公式のロゴマークです。

もちろん各地で園芸にまつわるイベントが開催され、そのお土産品には植物モチーフのイラストを見つけることができます。

中でも国際博であり、かつバブル真っ只中の開催である花博の商品数は桁違い。 マスコットである「花ずきんちゃん」のイラストを使用して数々のアイテムが販売されたのです。

花ずきんちゃんのキーホルダー。ハワイやディズニーランドによくあるアクリルで挟んだタイプ。

花ずきんちゃんのキーホルダー。ハワイやディズニーランドによくあるアクリルで挟んだタイプ。

花の香りがするキーホルダー。同じ仕様のものはファンシー絵みやげにも存在する。博覧会のグッズも、観光土産と同じメーカーや工場で作られていたことがよく分かる。

花の香りがするキーホルダー。同じ仕様のものはファンシー絵みやげにも存在する。博覧会のグッズも、観光土産と同じメーカーや工場で作られていたことがよく分かる。

こちらは珍しい、花ずきんちゃんの「のれん」。

こちらは珍しい、花ずきんちゃんの「のれん」。

「いのちの塔」という建物にまつわるキャラクターもいました。

「いのちの塔」という建物にまつわるキャラクターもいました。

花博だけど花博じゃない

しかし、「花博」の名称や「花ずきんちゃん」のイラストを使用した商品を作るのには、当然支払わなければならない対価といったものが存在した(著作権使用料が発生した、とか?)のでしょう。正式に名称やイラストを使っているものには製品型番が表記され証紙が貼られています。

そして、そこから逃れるように、花ずきんちゃんを使っていない例が見つかります。 それらを見ていきましょう。

そして、そこから逃れるように、花ずきんちゃんを使っていない例が見つかります。 それらを見ていきましょう。

花を描いて、その上にミツバチのキャラクター。

やはり、花に関連するミツバチが多い。こちらは3Hナチュラルトリオ。当時は「3高(高学歴・高収入・高身長)」みたいな言葉がありましたが、こちらの3Hは、HARE、HANA、HACHI。

やはり、花に関連するミツバチが多い。こちらは3Hナチュラルトリオ。当時は「3高(高学歴・高収入・高身長)」みたいな言葉がありましたが、こちらの3Hは、HARE、HANA、HACHI。

「はながいっぱい!」

「はながいっぱい!」

どうも、当時流行していたサンリオの「みんなのたあ坊」のことを思い出さずにはいられなくなるイラストです。偶然にも、似てしまったのでしょうか。

花の街 ふたりの大阪……都はるみ・宮崎雅1981年のデュエット曲「ふたりの大阪」を意識しているのでしょうけど、「花の街」とは!? 團伊玖磨作曲の「花の街」という曲もありますが、まずもって普段は大阪が「花の街」というイメージがないので、完全に花博を意識していると言えるでしょう。

花の街 ふたりの大阪……都はるみ・宮崎雅1981年のデュエット曲「ふたりの大阪」を意識しているのでしょうけど、「花の街」とは!? 團伊玖磨作曲の「花の街」という曲もありますが、まずもって普段は大阪が「花の街」というイメージがないので、完全に花博を意識していると言えるでしょう。

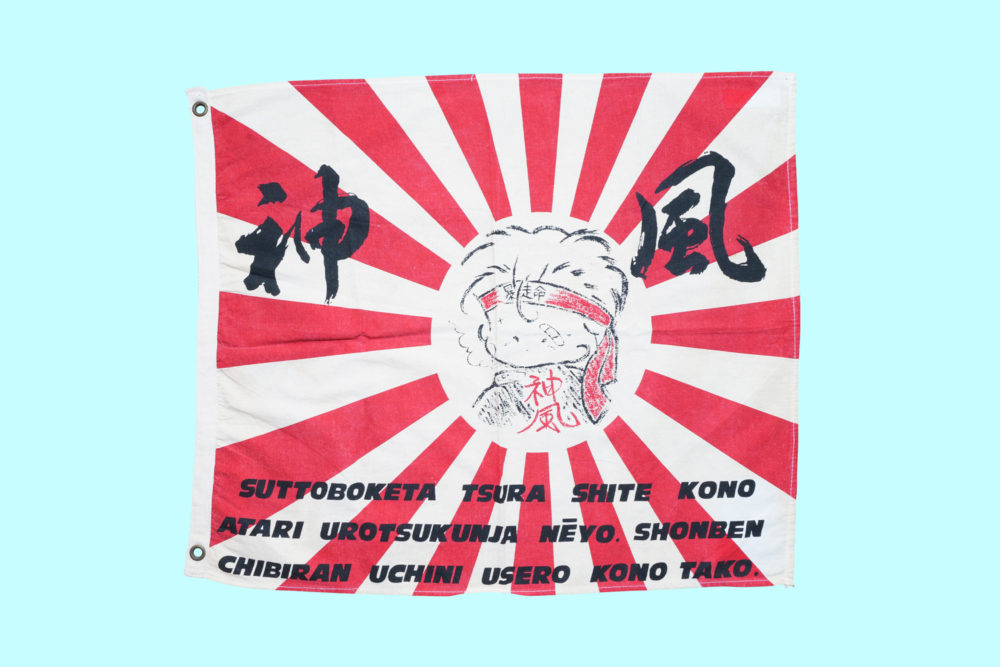

そしてローマ字日本語で書かれているセリフも……

「好きやねん」

「なんでこんなに重いねん!」

花そっちのけです。

「花と緑 OSAKA ’90」……

「花と緑 OSAKA ’90」……

花の要素が薄すぎる!

単なる男女!

服装を見ると、もはや時代設定もよく分からない!

どう見ても1990年の男女ではありません……

そしてさらなる案件が見つかりました。

表面には地名もない、NINJYAと書かれた手裏剣型の忍者キーホルダー。

表面には地名もない、NINJYAと書かれた手裏剣型の忍者キーホルダー。

裏には「OSAKA ’90」のみ!

裏には「OSAKA ’90」のみ!

「花」のキーワードさえも書いてない!

ただ1990年の大阪という意味!

キツネのキーホルダーの上に「好っきゃねん!OSAKA ’90」を付けただけ!

キツネのキーホルダーの上に「好っきゃねん!OSAKA ’90」を付けただけ!

もはや、何でもアリです。

これでもバカ売れしたのでしょう……

とても大らかだった時代を懐かしがらずにいられません。

景気が良かった時期の博覧会ゆえ、便乗商法のようなものも含めて色々な商品が作られていました。裏を返せば、それだけ盛り上がった博覧会だったと言うこともできますね。さらに地方博も含め色々と博覧会に関する商品は数多くありますので、また機会がありましたらそちらも紹介したく思います。