麻里恵さん、どうもありがとうございます。「いつか二人でおしゃべりするようなコンテンツが発信できたら良いね」と話していたことが、こんなにも早く実現できて嬉しいです。

しかも、連載にあたって打ち合わせをした場所が大道芸術館で、なんだか妙な体験でした。大道芸術館は、都築響一さんが監修した昭和のキッチュな大衆文化を展示する私設博物館のような場所です。元料亭だった館内の壁には都築さんのコレクションが展示されています。鳥羽国際秘宝館の展示物を再構成した3階と、バーが2階にあり、1階にはVIPルームがあります。2階のバーにはラブドールが紛れ込んでいて、カウンター席に一人で座っていました。未来の世界でロボットがふらっと飲みに来ていたら、こんな感じかもしれませんね。

さて、二人でラブドールをソウゾウする、というこの試みから、一体何が生まれるのか、非常に楽しみにしています。メアリー・シェリーが書いた小説『フランケンシュタイン』の主人公ヴィクターが、実験を重ねるうちにうっかり「怪物」を生み出してしまったように、偶然に何かが結びついてスパークすることを期待しています。願わくば、私たちは「生み出されたもの」と良好な関係を築いて、復讐されないように気をつけたいところです。

さて、「肌」というテーマですが、一番最初の入り口が、ラブドールを題材にした映画から、というのが面白いので、その話から始めましょう。たしかに、いきなり人形が置いてあるショールームに行ってラブドールと出会った人は少数派だと思います。ラブドールを扱った映画をきっかけに興味を持つ人は多そうですね。ただし、映画でラブドールを知っただけだと、実際にお迎えした時のギャップに驚かれると思います。映画は一度映像というメディアを通しているので、監督がどのようにラブドールを解釈して、何のために、どう表現したか、という視点で読み解く必要がありますね。

『空気人形』(2009年)では、ラブドールの「のぞみ」が体の側面にある素材のつなぎ目の「パーティングライン」をファンデーションで消して、人間になりきろうとするシーンがあります。「パーティングライン」はリアルな造形のシリコン製ラブドールにも見られる特徴なので、人間が人形を演じている『空気人形』は、人形の精度としてはシリコンを念頭に置いているようにも見受けられました。シリコン製はかなり人間に近い見た目の造形が可能な素材なので、私の作品でもパーティングラインをわざと写すことによって、人形だと見分けられるようにしているものがあります。

菅実花《The Silent Woman 27》(2016)

ただし、映画の設定ではのぞみは空気式のダッチワイフです。もちろん空気式にも似たような「つなぎ目」はあるのですが、そもそもがビニール浮き輪のようなものなので、実際の造形は精巧とは言い難いものです。そうなると、のぞみは命を得た時に人間に紛れられる外見を獲得しているはずなのに、なぜか「つなぎ目」だけは残っていることになりますが、その理由は作中では説明されません。おそらく、それを突っ込むのは野暮なものとして流すべきなのでしょう。でも、実際に人形のことを知っていると気になってしまう部分です。空気式という設定にしたのは、まさしく中身が空っぽであることの象徴として(映画全体を通して人間もまた空っぽだというメッセージにもなっていました)、そして生命を吹き込む「呼吸」を表すための「空気」というモチーフを選んだからだと思います。

ラブドールの肌に着目すると面白い映画としては、『ロマンスドール』(2020年)もありますね。高橋一生が演じる主人公はラブドールの造形師なので、中盤の展開で素材開発の話題が描かれています。「シリコン製が主流になった後で、より安価なエラストマー(TPE)製を導入するかどうかが会社の命運を分けることになる」と、設備投資と造形を天秤にかけて選択を迫られます。現実にもメーカーさんが直面している事態ですね。

タナダユキ『ロマンスドール』(2020)

この映画はラブドールの造形師とその妻の関係性を中心として描いているので、肌に触れる触覚的なシーンが何度か繰り返されます。原型を作るための粘土による塑像は、その最も深い部分に触れて、形を作り出す行為でもありました。

人の形を作り出し、命を吹き込む古典的な物語といえば、ギリシア神話のピュグマリオン伝説があります。自らが彫刻した大理石の像に恋をして、人間になりますようにと願った結果、女神が彫像に生命を与え、二人が結ばれる話です。実は、彫刻と一言で言っても、形を作り出す手法は複数あります。大理石や木などを削って作る「カービング」は大きな硬い塊から掘り出していく引き算の手法です。粘土などを盛って作る「モデリング」は、心棒の上に柔らかい素材を足していく足し算の手法です。一般的にはノミで削るカービングよりも、素手で撫でながら作ることのできるモデリングの方が、人体彫刻においては触覚的な表現になりやすいと言われています。ラブドールはシリコン製ですが、成形は型にブロンズやレジンやシリコンを流し込む「キャスティング」という手法になります。ただし、キャスティングの場合は原型を一度作り、さらにそれの型をつくって、型に素材を流し込んで形を得ることができます。つまり最初から同じ金型から複数体同じものが製造される、複製が前提となる手法です。

ラブドールの原型はモデリングで作られるので、『ロマンスドール』の粘土による塑像は、原型を作る場面でした。実はシーンとしてはシリコン製の商品が複数生産されていく場面は画面に映りません。おそらく、愛する人の形を作り出す行為をピュグマリオンと重ね合わせ、生命付与(実際に動き出したりするわけではありませんが、生き写しの存在をこの世に留めたいという願いの成就)を強調するには、複製の要素はあまり重要ではないと、監督は判断したのではないかと思います。

自分の話をするのが遅くなってしまいました。ご紹介いただいた通り、私のアトリエには、オリエント工業製のラブドールがいます。2016年に「Do Lovedolls Dream of Babies? / ラブドールは胎児の夢を見るか?」という作品シリーズを作るにあたってオリエント工業さんに製作協力をしていただきました。

菅実花《The Future Mother 10》(2017)

菅実花《The Future Mother 10》(2017) ラブドールは確かにリアルだけれど、実は人間そっくりに写実的に作られているのではなく、人形として美しく見えるようにデフォルメされています。解剖学的な筋肉や脂肪を再現するというよりは、つるっとしたCGキャラクターのような質感です。私は、ラブドールの造形は、人間が自撮りアプリで画像加工をして作り上げる理想の姿に近いと考えています。美容整形で目指す外見とも似ています。それは未来の人間の姿なのではないかと思うのです。海外のメーカーでは、ラブドールの内側に動作機構を入れてロボット化した製品が製造され始めています。近い将来、街中でもシリコン製のロボットが見られるようになるかもしれません。つるつるになった人間と、リアルに作られたロボットが共存し、見分けがつかないような世界は、思ったよりも早く訪れるのではないか……。

こうして考えてみると、ラブドールは美術作品においてSF的な想像を可視化するのに心強いパートナーなのです。私にとっては一緒に作品制作をしている相棒のような存在です。

菅実花《Hyper Fake 0065》(2020)

菅実花《Hyper Fake 0065》(2020)実際に制作を進めるなかでわかってくるのは、人形の肌の繊細さです。それに対して、人間の皮膚はすごくよくできています。例えば、身体の中で一番可動域の広い脇は、ラブドールにとっては最も弱い部分です。物によっては肩より上に腕をあげると一発で脇に亀裂が入ってしまいます。

そもそもシリコンの表面は弱いので、コピー紙のような薄くてよく切れるものが触れて一度傷が入ると、その箇所から裂け続けてしまいます。治癒能力がないので、ずっと傷が残り続けます。一応、自分で接着剤を使って傷口を塞ぐことはできますが、修繕痕がわかってしまうのと、接着剤を塗布した端からまた裂けていくことがあるので、万能ではありません。

それから、かかとも人間では考えられないようなことが起こります。一日中直立させておくと、内部骨格がかかとの皮膚を突き破ってしまうのです。私の作品の中には脚だけを撮った写真もあるのですが、写真に写すと、まさかかかとから骨が飛び出てくるとは思えない仕上がりになります。

菅実花《The Silent Woman 47》(2016)

菅実花《The Silent Woman 47》(2016)耐久性は撮影時のポーズを左右する問題なので、私はラブドールの脚についてあまり審美的な観点では見ていないかもしれません。

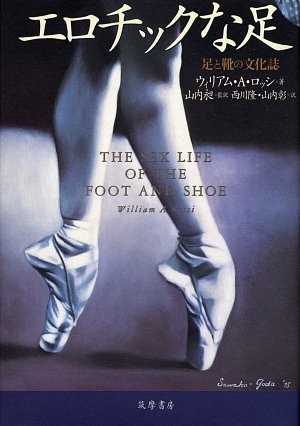

麻里恵さんは卒業論文のテーマが「脚のセクシャリティ」だったとうかがっていますが、ラブドールの「脚」についてはどう思いますか? 人間との違いや、ラブドールならではの特徴などはあるでしょうか?