実花さん、返信ありがとうございます。いつもは直接会って話したり、短文のテキストメッセージで長時間やりとりをすることが多いので、時間をかけてやりとりをするのは新鮮ですね。この連載が、われわれにとっても、読者のみなさんにとっても、新たな発見のあるものにしていきたいですね。

大道芸術館で過ごした時間は、確かに不思議な感覚でした。特にBAR「茶と酒 WAKAME」は、ラブドールが何体もあって存在感があるにもかかわらず空間に馴染んでいて、妙に居心地の良さを感じました。ふと、私がその場で思い浮かべたのが、吉浦康裕監督の『イヴの時間』というアニメーション作品です。もともとはウェブ配信のショートアニメーション(2008年)で、のちに再編集版(2010年)が劇場公開されました。ロボットは普及している一方でアンドロイドは実用化され始めたばかりの時代、「人間もロボットも区別しない」喫茶店が舞台となる作品です。喫茶店とバーでは店内におけるコミュニケーションの作法が異なるかもしれませんが、人間とアンドロイド、人間とラブドールが安全に共存できるスペースという意味では共通しているように感じます。最近では分身ロボットやコミュニケーション・ロボットのカフェなども見かけるようになりましたが、いずれアンドロイドが接客するカフェやバーができたらどんな感じになるのかちょっと楽しみになりました。

吉浦康裕『イヴの時間』(2010)

「肌」に関する事柄について、2つの観点からご意見をいただきありがとうございました。1つ目はフィクション作品における「肌」の描写について、そして2つ目は作品を制作するにあたって発見された「肌」の特性についてでしたね。

まず1つ目のフィクション作品における「肌」の描写についてですが、『空気人形』(2009年)と『ロマンスドール』(2020年)の2作を挙げていただきました。実花さんがおっしゃるとおり、『空気人形』における「パーティングライン」の違和感は初めて観たときから抱いていました。ただ、やはりこれも演出上必要な「嘘」とでもいうべきか、原作マンガ(業田良家『ゴーダ哲学堂 空気人形』)でも印象的に描かれているシーン――不慮の事故で裂けてしまった表面(=肌)にセロハンテープを貼り、空気を入れる――を再現するにあたって、どうしてもビニール製・空気式のダッチワイフである必要があったのでしょう。

実花さんが「中身が空っぽであることの象徴」としてビニール製・空気式のダッチワイフを採用したのではないかとおっしゃっていましたが、是枝裕和監督のインタビュー記事で興味深いことを話されていました。

どこか、人形と人間が反転しているような感じですね。人間であることによって傷つくことから目をそらしている人々と、その人たちが目をそらしたことを体験しながら人間に近づいていく人形という対比が面白いと思ったんです。人形は、セックスをする誰かの代用品として作り出されたもので、そのことを自分でも感じているんですが、人間もまた同じなんです。彼女の持ち主である板尾創路さん演じる秀雄も、誰かと取替えがきくファミレスの店員をしている。じぶんは代用品で取替えがきくとみんなが感じている。そのことが、人々の寂しさの根っこにあると思ったんですよ。そのことを受け入れて、どうやって生きていくのか。そこが重要だと感じました。

(是枝裕和監督インタビュー:金澤誠「これは人形の映画ですが、人間についての映画です」『キネマ旬報』2009年9月下旬号〔No.1541〕、56ページ)

実花さんが「中身が空っぽであることの象徴」と表現されたものを、是枝監督は「代用品」「取替えがきく」と表現しています。劇中でのぞみの持ち主である秀雄が新しいパートナーを迎えるシーンがありましたが、精巧ではあるものの値段が張るシリコン製のラブドールよりも、安価なビニール製・空気式のダッチワイフのほうが気軽に迎えることができる、すなわち簡単に取替えがきく――それは寂しさを抱えた人間も同様――という意味でも、やはり本作においてはのぞみがビニール製・空気式のダッチワイフである必要があったのだと思います。

続いて『ロマンスドール』ですが、確かに本作はピュグマリオン伝説を彷彿とさせる内容でしたね。100体限定で販売されるくだりはあったものの、製造するシーンはあっさりと終わっていたことを見直して思い出しました。実際にラブドールを製造するにあたっての細かな違いについては、実花さんがわかりやすく説明してくださったので補足はありませんが、「新作をエラストマー(TPE)製を導入するかどうか」のところで映画と原作の小説では興味深い変更がありました。

物語の中盤、エラストマー製ドール開発の後任としてやってきた人物にデータを盗まれ、他社が先にエラストマー製のドールを販売してしまったことで新作の素材をどうするかの判断に迫られます。映画では最終的にシリコン製の一体型として「そのこ1号」を完成させますが、小説ではエラストマー製の一体型で勝負に出ます。映画の「シリコンの美しさを信じたいです」というセリフに象徴されるように、エラストマーはシリコンに比べて重量が軽く感触が柔らかいというメリットがある一方で、見た目(小説では「肌の透明感」)、つまり美的にはシリコンのほうが勝っています。小説では他社製品が劣っていた見た目を乗り越えるためにあえてエラストマーで挑戦するのですが、映画ではシリコンを選択します。

本作のラブドールメーカーのモデルになっているであろうオリエント工業(ラブドール監修、特別協力としてエンドクレジットに表記)はエラストマーを使用したドールを製造していないので、もしかしたらそういった事情込みで変更になったのかもしれませんが、この変更は公開当時から気になっていた部分です。もし自分がラブドールをお迎えするとしたら、自分は一体何を優先するのかーー感触なのか、見た目なのか、それとも他の部分なのかーー、そんなことを考えてしまいました。さまざまな視点が散りばめられている作品なので、今後のテーマによって度々『ロマンスドール』に触れる機会があるかもしれません。

次に、作品を制作するにあたって発見された「肌」の特性についてですね。私はもともとSFが好きだということもあり、実花さんが生み出す作品におけるSF的想像力を毎回とても楽しみにしております。特に近年の作品は、実花さんとラブドールの親密さ――それは馴れ合い的なものではなく、背中を任せあっているまさに相棒感――が鑑賞者側にも伝わってくる感じがします。

ラブドールの肌の繊細さについて、意外と誤解されがちな点だと思っています。先の是枝監督のインタビュー記事でも言及されていましたが、人形は「代替」としての意味合いが強く、ラブドールは人間の代わりであって多少乱暴にしても大丈夫だろうといった考えがどうしても拭い去れません。しかし、乱暴にしたら肌は裂けるし傷は残り続けてしまう。ある意味、人間よりも生々しく自分の行った行為がずっと眼前に突きつけられるようなものです。

ラブドールに関する文献を読んでいると、「ラブドールの状態を見てそのドールがどれだけ愛されていたかわかる」といった内容の記述に度々遭遇します。なかには表情が変わったように見えるといったものもありますが、やはり肌の扱いーーどれだけケアをしているかーーが関係してくるのではないかと思います。

さて、ようやく本題ですね。

おっしゃるとおり、私は卒業論文で「脚のセクシュアリティ」について書きました。脚といえばフェティシズムと結び付けられて語られやすい対象です。実際、とあるメーカーでは下半身パーツ(太ももから足先まで)のみのドールを販売していたり、ラブドールの脚のフェティシズム的な需要はそれなりにあるように感じます。しかし、それはあまりにも特例のような気もしますし、できればラブドールとフェティシズムについてはもう少しやりとりが進んでから改めて触れていきたいと思います。

なので、今回は少し異なった視点から脚について検討してみましょう。残念ながら私はラブドールをお迎えしていないため、どちらかというと何かしらの媒体を通してラブドールを鑑賞することのほうが多いです。そこで、ラブドールの脚に向けられる眼差しについて取り上げてみたいと思います。

人間の場合は脚の機能として動くこと(=筋肉の動き)が前提になりますが、ラブドールの場合はその機能をもっていません。そのため、動くことで発生するエロティシズムか、それとも静止している状態で発生するエロティシズムかの違いがあるように感じます。

足病医学博士であり履物業界のコンサルタントをしているという、少し変わった経歴を持つウィリアム・A・ロッシの著書『エロチックな足――足と靴の文化誌』(1977=1999)に、このような記述があります。

男は昔から女性の身体的属性を評価するとき、下から足と脚、ついで胴体とゆっくり見上げていく癖があった。女性も常にこの点を弁えている。だからこそあんなにもハイヒールに愛着心をもっているのであり、それも男性の眼を滑り出しから励まして、うっとりと下から上への観光を完成させてやるためなのである。

(ウィリアム・A・ロッシ『エロチックな足――足と靴の文化誌』山内恵昶〔監訳〕、西川隆・山内彰〔訳〕、筑摩書房、1999年、190ページ)

今読み返せば男性にとって非常に都合のいい解釈ではありますが、脚に向けられる眼差しを検討するにあたって多少は参考になります。というのも、単純に脚のみをエロティックな対象(=フェティッシュな対象)として見るというよりも、その脚をどのように見せようとしているかによってエロティックと感じるか否かが変わる、言い換えれば「脚の演出」が重要なのだということです。

この「脚の演出」を考えるにあたって、写真というメディアに注目してみたいと思います。実花さんの作品の多くが写真を用いていますが、ラブドールの写真を撮影する主体とその目的として、以下の3つに分類することができるでしょう。

①メーカー(商業カメラマン)が商品紹介として撮影したもの

②個人(ユーザー)が日々の記録や被写体として撮影したもの

③アーティストが作品として撮影したもの

それぞれが異なる目的をもって撮影しているものになりますが、①は購買意欲をそそるものとして、②は自分のパートナーを自分好みに写したいという願望が働くことで、ポージングなどもどちらかというとエロティックなものになりがちなような気がします。一方、③は作品のテーマによって異なるため、必ずしもエロティックなポージングにはならないのではないでしょうか。例えば、実花さんの初期の作品も、意図的にそうならないポージングを選んでいたように感じました。

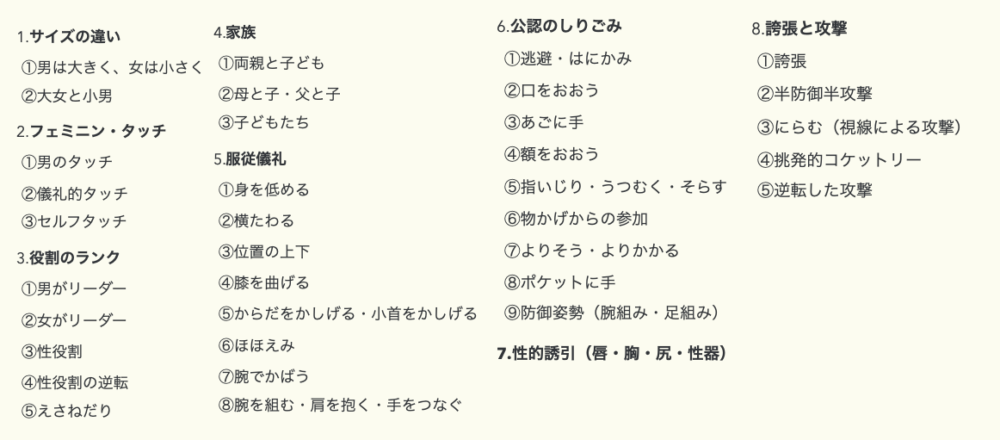

では、どういったポージングがエロティックに見えるのか。アメリカの社会学者のアーヴィング・ゴフマン(Erving Goffman、1922 – 1982)が1979年に発表した『ジェンダー広告(Gender Advertisements)』が有用な視点を与えてくれるでしょう。ゴフマンは、1970年代アメリカにおける新聞や雑誌などの広告画像を対象に、男女それぞれのレイアウトやしぐさなどの表現の分析をしています。そこで、女性はか弱く劣位な存在に、男性は力強く優位な存在として表示されることを浮き彫りにしました。ゴフマンの方法を援用し、日本版にアレンジしたのが上野千鶴子の『セクシィ・ギャルの大研究:女の読み方・読まれ方・読ませ方』(1982, 2009)です。「自著解題」には、分析のための項目をリスト化しており、しばしば私も自分の研究のなかで参考にしています。

上野千鶴子『セクシィ・ギャルの大研究(2009)、247-250頁を参考に筆者が作成

上野千鶴子『セクシィ・ギャルの大研究(2009)、247-250頁を参考に筆者が作成脚に着目できるものとして、2. フェミニン・タッチの③セルフタッチ、5. 服従儀礼の②横たわる、④膝を曲げる、6. 公認のしりごみの⑨防御姿勢(腕組み・足組み)、7. 性的誘引(唇・胸・尻・性器)あたりが挙げられるでしょう。とある機会にメーカーが公開している写真を分析したことがあるのですが、その際、ソファなどに横たわった状態で片膝を曲げていたり、太ももへのタッチをしているもの、座った状態で足組みをしたり、机に脚を置いて大股を開いているものをよく見かけました。特に足組みをしているものは、必然的に手前に脚が写し出されるため、ロッシのいう「下から上への観光」が成就しているように感じられます。個人的には、こうした「脚の演出」があることで初めて脚をエロティックなものとして眼差すことができるような気がしています。

先のラブドールの肌の繊細さの話に戻りますが、実際のラブドールはポージングをし続けると亀裂が入ってしまうため、基本的には負担のかからない状態(=「脚の演出」がなされていない状態)でいることのほうが多いと思います。そのため、実花さんにとってあまり魅力的には見えないのではないでしょうか。

この流れで次のテーマを投げてみたいと思います。私は実花さんの撮影したラブドールの魅力を「エロティックさを軽減させた女性の身体の見せ方」だと捉えています。もちろん、それは作品の主題によるかと思いますが、実花さんが撮影をするにあたって特に気にされている「部位の見せ方/魅せ方」などがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。