返信ありがとうございます。おそらく私たちがフィクションの人造人間に対する関心を寄せ続けている最大の理由として、実花さんのいうところの「人間の持つイマジネーションの力」の可能性みたいなものに期待しているからかもしれません。

私はフィクションが作られる時代や文化にどのような価値観や構造が潜んでいるのか、そして表現者はそれらを内面化もしくは抵抗するような表現を行なっているのかを考えがちです。そのため、昔は好きだった作品を研究者になってそれなりに知識が蓄積された状態で改めて観返してみると、違和感を覚えるものも正直あったりします。だからといってその作品のことを嫌いになることはありませんが、やはり違和感だと思うところを批判的に検討し、その作品の価値を捉え返すことはしていきたいと思っています。

さて、実花さんから「亜人」というキーワードが出てきたので、ちょっとだけ「亜人」について触れさせてください。まだラブドールをテーマに研究を行おうとする前に、実はゴーレムについて調べていた時期がありました(前回挙げていただいた金森修も2010年に『ゴーレムの生命論』という新書を出されていましたね)。ゴーレムとは、ユダヤ教のラビ(ユダヤ社会の宗教的指導者)が創造する「土人形」であり「人工生命体」のことです。さまざまなゴーレム伝説があるなかで、チェコに伝わる「ゴーレム像」は現在に至るまで強い印象を刻み込んでいます。ルドルフ2世の時代(16〜17世紀)、それはすなわちユダヤ教徒への迫害と寛容が生まれた時代のことを指しますが、ユダヤ教のラビであるレーフの魔術(ヘブライ語で神を表す文字の「書き込み」)によってゴーレムは誕生します。しかしある日、レーフによって生み出されたゴーレムが狂暴化してしまい、最終的に旧新シナゴークの屋根裏に安置されたというものです。つまり、宗教をめぐる当時の社会的混乱の救済の産物としてゴーレムが生まれた――現実世界で直面する困難を概念化した創作物――といえるでしょう。

それとはまた別に、ゴーレムに対する興味深い考え方があります。というのも、ヘブライ語の伝統のなかでは未婚の女性を不完全な存在(=亜人)とみなして「ゴーレム」と形容する場合があり、婚姻することによって完全な人間に近付くというものです。非常に家父長的な価値観が反映されていると思います。

文化研究・メディア研究者の上野俊哉は『人工自然論:サイボーグ政治学に向けて』(勁草書房、1996年)のなかで、あらゆる分野における人型への欲望は、その時代におけるさまざまな欲望のなかでも不死の欲望に集約され、それはしばしば肉体抜きの愛、異性を必要としない生殖活動と一体になっていることを指摘しています(307頁参照)。それを踏まえて考えると、ゴーレム伝説は「男性のみによる(制御可能な)生命の創造物語」と言い換えることもできるでしょう。

もともとはこういったことを考えた先にラブドールにたどり着いたという経緯がありました。そのため、実花さんのマタニティフォトの作品を知ったときは「男性のみによる(制御可能な)生命の創造物語」の逆転だ!と興奮したことを覚えています。

澁澤龍彦は人形論をやっていると必ずといっていいほど登場する人物ですが、個人的には澁澤的な見方から逃れながら人形や少女のことを考えてみたいという欲望はあります(思っているだけでなかなか難しいのですが……)。その一方で、概念としての美少女性は人間と結びつかないというのは重要な点だと思います。フィクション上の人形愛は、なぜか人間の女性に裏切られる/失望することがセットとして語られ、そのため人間の代替物として人形が選択される、ないしは理想的な人形のように女性を扱うという傾向にあります。そうすると、どうしても人間と人形の比較――人間は◯◯だけれど、人形は△△なので人形のほうがよい――といった同列においたうえで二項対立的な判断を行なってしまいます。本来的には比較できないようなものを比較しているわけなのですが、やはり人間と姿が似ているものに対する「ジェンダーマーカー」を見出してしまうことによって誤認してしまうのかもしれません。

実花さんが人形を「擬人化」=「人間扱い」しないというのは、これまでのやりとりのなかでも非常によく分かります。これも誤解される部分かもしれませんが、人形を「人間扱い」しないことがすなわち、ぞんざいに扱ったり大切にしていないわけではありません。実花さんがおっしゃるように、人間にとって快適だと思える環境と人形のそれはやはり異なり、実際に一緒に過ごしてみないと気づかないことのほうが多いと思います。

私が好きな作品に『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(2023年)という小説原作の映画があります。ぬいぐるみサークルに所属する大学生の話なのですが、部員は、ぬいぐるみとのコミュニケーションをさまざまなかたちで行なっています。ぬいぐるみと会話をしたり、着替えをさせたり、話を聞いてもらったり、言葉は発さないけれど一緒に寝たり、ブラッシングをしたりなど、バーバル/ノンバーバル・コミュニケーションを介した関係性を構築している様子に好感を持てます。部員たちはぬいぐるみを完全に「人間扱い」しているわけではないので、そうした対象に唯一正しいコミュニケーションがあるわけではないことを提示してくれます。個人的には、人間ではないものを「擬人化」=「人間扱い」せずに共に居られる関係性が描かれる作品がもっと増えたらいいなと思います。

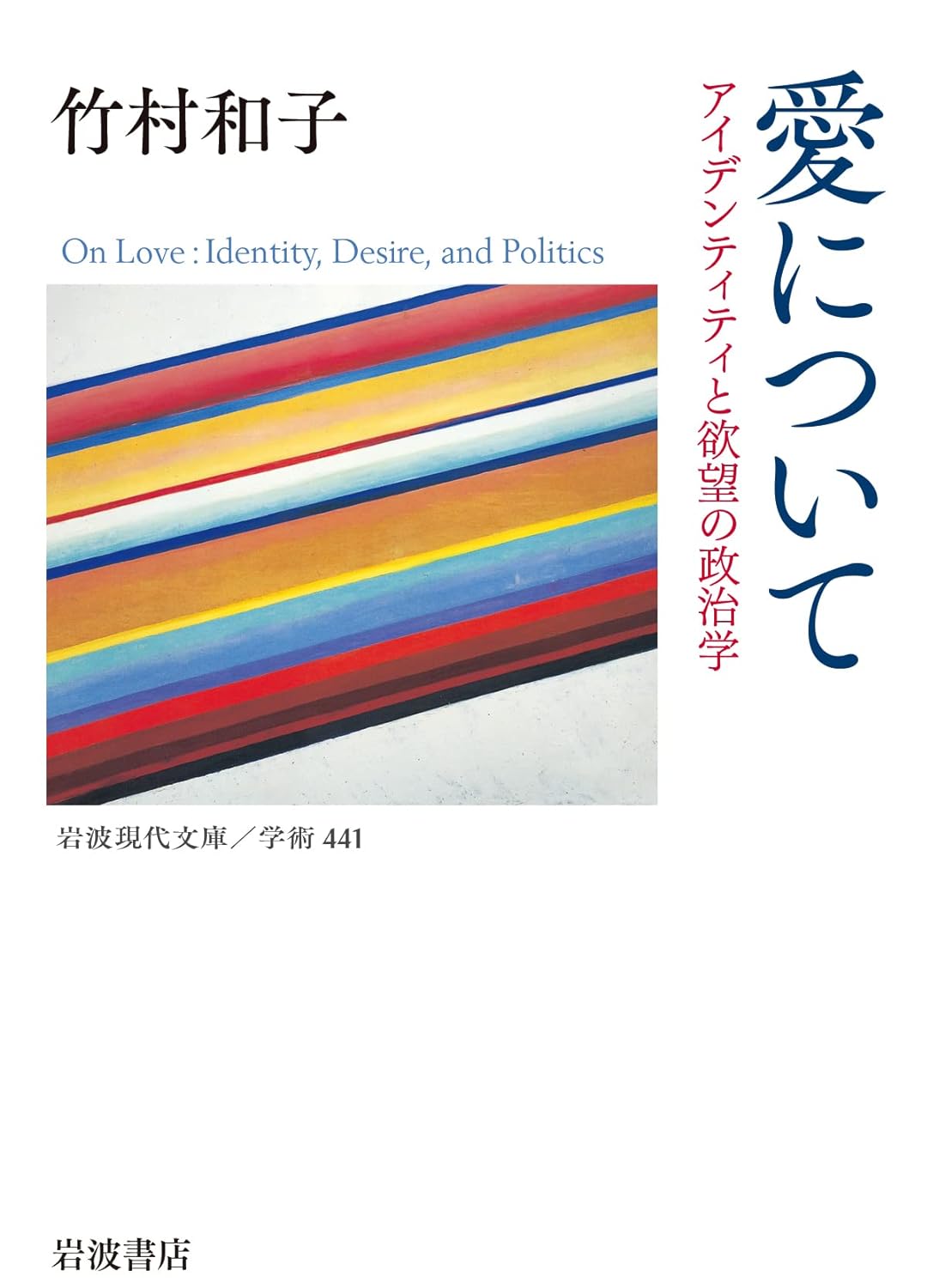

私が指摘した女性同士の仕草の分析がないということ、そして実花さんが没にした理由としての「レズビアン的な性愛に見える」というのは、実は繋がっているように感じます。英米文学者でありフェミニズム・セクシュアリティ研究者でもある竹村和子は『愛について:アイデンティティと欲望の政治学』(岩波書店、2021年)において、「女同士の愛は、異性愛主義の言語によって当事者の手から引き離され、男の覗き見的な視線(ヴォワイヤリズム)によって植民地化されて、性差別の言語のなかに取り込まれていく」(78頁)と指摘しています。

竹村は本書で女性同性愛がいかに脱性化され不可視化されてきたかついて詳細な分析を行なっていますが、ここで重要なのは、女性同士の親密な関係性が異性愛的な文脈に回収(友愛か性愛かといった二項対立)され、さらにはその親密な関係性自体も男性たちによる都合のよい解釈によって消費されていることです。相手の身体に触れること、それは信頼関係よって成立する行為であって、必ずしも性愛的な行為とは限りません。それにもかかわらず性愛的なものを想起してしまうということは、やはり一定層に共有されているコードのようなものがあり、それが強固な価値観として根付いているということです。

三人組のポーズの分析は個人的に興味があります。というのも、私が観測できた範囲で1990年代ごろから少女マンガで造形や役割の異なる三人組の女の子が活躍する作品が登場するようになったからです。二人組ではなくて三人組になるとよりシスターフッド感があるような感覚があるのですが、それがなぜなのかは今後の課題として考えていきたいです。

人間ラブドール製造所についての実花さんの言及――「ラブドールという、「美しく愛される人形を演じる」というクッションがあることで、客体としての人形=自分を受け入れることができて、満足感を得る」は、まさに正鵠を射るものだと思います。これは、過去に製造体験をしてきたユーザーへの聞き取りやアンケートからも得られているものです。

私自身も体験を通して、かつて抱いていたものの諦めていた「可愛い姿になりたい」という願望が満たされました。そのため、なにかしらのコンプレックスや他者から自分の価値を否定されるような経験があり、それによって自分自身を愛せないという人ほど、この体験の重要度が高まっているように感じました。その意味で非常にセラピー的でありますが、反面、サービス提供側の属人性に依拠するために追随するサービスはなかなか難しいという気がします。

方向性は異なるものの、実花さんの作風に追随するアーティストが登場しないのも同じく属人性によるものだと思いました。どこまで腹をくくれるかというのもそうですが、やはり作品のコンセプトがしっかりあり、それを実現させるためのツールとして自分と同じヘッドを制作するというのは、やろうと思ってもなかなかできないでしょう。

私も実花さん同様、写真を撮られることが嫌いでした。撮る相手が求める表情を作らなければいけないという変なプレッシャーを過度に感じてしまっていたからだと思います。一時期それを克服しようとしていた時期もありましたが、居心地の悪さが表情に出てしまってより嫌になってしまいました。しかし、前述したように人間ラブドール製造所で表情を求められないという体験を経て、その認識が少し変化しました(とはいえ、まだまだ写真に対する苦手意識は変わりませんが……)。経緯は異なるものの、私も実花さんもラブドールを介して克服したものがあるとわかってより親近感が湧きました。

安直で申し訳ないのですが、人形と眼で連想するのはE・T・A・ホフマンの「砂男」(1816)ですね。大学生であるナターナエルは自動人形のオランピアに対し、恋情という命を吹き込むことによってあたかも生きている女性であるかのような生き生きとした眼を見出したわけですが、生命力を感じさせるものとしての眼はやはり重要なのでしょう。

ボディの選定について、作品のコンセプトによって変更しているというのはなるほどと思いました。どういうボディを使用するかを設定することで、作品のコンセプトの強度を高める効果がありますね。確かに実花さんの作品は初期の一部(型取りしたヘッドを使用する前)を除き、大体があまりボディラインが出ないタイプの服を着ている印象があります。露出がない分ボディの左右にあるパーティングラインが見えづらいため、より人間なのか人形なのかの判別が付きづらくなっているのも面白いなと思いました。

ボディに関連して質問したいことがあるのですが、その前に髪型について回答したいと思います。確かにイメージとしてはロングヘアが多い気がしました。しかし、実際にオリエントで販売されているウィッグ一覧をみてみると、肩よりも少し短いボブが一番多く(ショートボブ、ブラウンカーリーボブ、マッシュボブ、シャインボブ、ダークカーリーボブ、ブラウンスマートボブ、サニーボブ)、次いで肩から鎖骨くらいまでの長さのミディ(フレンチミディ、ワンカールミディ)、上が短く下が長くなるように緩やかな段差をつけたレイヤー(ストレートレイヤー、ダークミディアムレイヤー)、長めのボブ(ナチュラルロブ)、ロングにいたっては一種類(シャインストレートロング)しかありませんでした。これは完全に憶測ですが、実際に性行為をするとなるとロングは邪魔なのではないかというのと、そこまでヘアアレンジを凝ったりしなければボブぐらいがちょうどいいのかもしれません。

一方で、カタログに登場するラブドールは多種多様な髪型が採用されており、時代によってショートのほうが多い時期もありました。資生堂が公開している「平成を彩ったビューティートレンド変遷」を補助線としてみてみると、ある程度その時代のトレンドをおさえた髪型が採用されているような気がします。

平成を彩ったビューティートレンド変遷|資生堂ヘアメイクアップアーティスト

カタログの機能は「いかに自社のラブドールが魅力的なものであるか」をアピールするものなので、さまざまなシチュエーションやドールの造形を見せる必要がありますが、実際にお迎えするとなると自分がケアしやすい長さのものを選択する傾向にあるのかもしれません。現に、ボブが種類として豊富なのはその証左でしょう。しかし、実際にお迎えする人よりは展覧会や写真などで見るだけの人のほうが多いので、ロングのほうが多い印象を持つのかもしれません。おそらく実花さんは作品によってウィッグを変えているかと思いますが、どういうことを基準に選ばれているのでしょうか?

それに加えて次のテーマを投げたいと思います。本当はさまざまな体型のボディを使用したかったとのことですが、実際に使用された「やすらぎ」はややふっくらしていて、「アンジェ」は「やすらぎ」に比べて少しスレンダーな印象を持っています。おそらくそこには胸の大きさが関係しているような気もするのですが、実花さんはラブドールの胸を作品のなかでどう表現するかなど考えたことはあるでしょうか?