僕の育った家族は、あとから振り返るとおかしなところが沢山あった。まず、家族同士があいさつをするということが一切なかった。といっても、仲が悪かったというわけではない。僕の父と母が結婚してから僕が十歳になるまで住んでいたうちは、六畳一間の小さな家だった。その小さな家に父、母、僕、孝二の四人で暮らしていたのである。家族それぞれに部屋があり、朝起きて初めて顔を合わすのが居間やキッチンという環境なら「おはよう」とあいさつするのも自然だろうが、僕の家では逆に不自然なことだった。そもそも核家族のありかた自体にまだお手本がなかった。父も母もとにかく暮らしを楽にすることに必死で、あるべき家族の姿を模索する余裕はなかった。

そして、家族のあるべき姿を模索するための余裕というのは、うちの場合暮らしが楽になれば生まれるというものでもなかった。僕が小四になる時に父は吉祥寺に三百万で家を買い、僕たち一家はそこに移り住んだ。数年後、父はその家を拠点に自分の工務店を起き上げた。仕事は順調で母も事務を手伝った。日に日に暮らしは楽になっていくことは子供の自分にも伝わった。しかし、それと同時に忙しくもなり、ますます余裕はなくなっていった。この頃の父の血走った眼に当時の自分が感じた反発は、今もよく覚えている。父も母も家族としてのありかたなどそっちのけで突っ走っていた。それで何か支障があるわけでもないはずだった。ところが僕だけがそこから降りようとしたのだ。[1]

動いている列車やバスから無理やり路肩に飛び降りるように、実際に家族というそれまでの自分を作り上げ決定し取り囲む血と関係の形態から自ら“降り”てから、世間的に彼はアーティストになりアーティストとしてその生を終えた。

繰り返しになるが、変わっていくとされた時代の行末のひとつひとつ、例えば、ロックやヒップホップや漫画やアンダーグラウンド演劇やサブカルチャー雑誌が孕み目指していたものをECDは自らの生を預けることにより、1970年代の決して少なくない大人たちや同世代も唱えた預言を、彼らのためではなく実現させようとし、少なからず結果として提出した。1970年代からなんと40年後も、今では悲しくも彼の人生の後半ということができる2010年代、封建的な家族のありかたから派生した縁故主義が地を覆いソーシャルメディアでの匿名のマジョリティの口吻と交差するこの私たちの時代に、ECDと呼ばれるアート/生は金銭によっての交換性への価値づけを拒否するように分かち難く、最後の瞬間までそのもがく生と作品の生産の動きを止めなかった。

2017年の秋に河出書房新社から発売された彼の『他人の始まり 因果の終わり』という本の帯には、こうある。

「個」として生まれ、「個」として生き、「個」として死ぬ。自殺した弟と残された父、心を病んで死んだ母、そして妻と娘たち。癌発覚と闘病の中で向き合った、家族と自身の生きた軌跡。音楽で、ストリートで、身を賭して闘って来たラッパー・ECDの生の総決算。

「 」にわざわざ守られるように囲まれ印刷され強調されたこの言葉は、正確に意味するところは曖昧なまま、彼の人生にとって重要な真実であるかのように拡散されていく。ECD本人もそれを望んでいただろう。しかし、それはECDの愛読していた小泉義之やクロソウスキーに因るのか、それとも周りの人々を気にせず、個人的な感興に従う自由を得て、好きなときに好きにふるまい、好きなものを好きなだけ買う自由か。“ストレートでうそ偽りない”、“ヒップホップ・レジェンド”が遺した言葉として喧伝されている「個」は、私たちの国に深く浸透するネオリベラリズムの土壌の上に咲いた個人主義的退廃とかりそめなりとも異なると私たちは断言できるのか。

ECDを、彼の言葉を、作品を、私たちは十分に読みかつ耳を傾けているか。性急にその問いを発する前に、このようにまた彼の言葉が連なっている異なった場/作品があることを思い出してもいい。

僕たちは個を尊重するあまり、集団というものを、個人を抑圧するものとしか考えられなくなって久しい。しかし、僕たちを管理しようとする者たちにとってそれは都合のよいことなのだ。[2]

こうした言葉は、彼のアート/生の昇降の運動と関係があるのだろうか。そしてECDが何を題材としてどう扱い言葉を書き配置し遺していったかだけでなく、彼の生活のなかでどのようにそれらが創造されていったか、その様子も彼自身が書き遺している。そのほんの少しを引用する。

やっと原稿を書くペースが作れるようになってきた。頭の回し方というか、エンジンのかけかたというか、技術として会得しつつある。やはり仕事の前に書く、というのがベストだ。原稿用紙に向かった時、何も書くことが浮かばなくても、1時間後には何枚かの原稿用紙が文字で埋まっている。不思議といえば不思議だ。[3]

このあと改行せずに、ECDはこう記している。

昨日読んでいた本でこんな言葉に出会った。メルロー・ポンティという人の主張だ。

「私には、自分自身が自分の誕生や自分の死の主体であるという意識がないのと同様に、自分の感覚の真の主体であるという意識もない」

「視覚、聴覚、触覚は、それぞれの領域も含めて、私の<人格的=人称的>な生活に対して先立つものであり、よそ者である」(パオロ・ヴィルノ『マルチチュードの文法』より)

ECDが書きつづけたフィクションともノンフィクションとも判定しえない膨大な言葉の群れ。例えばそれは、視覚/聴覚/触覚それぞれの震えるような覚えを改めて記すことによって、ECDや石田義則に先立ち、彼によって生きられた時間と空間を少しでも目の前に再び現すように構想された、果てなき巻物のようなものとして理解すればいいのだろうか。これらの言葉はまた次のような言葉と共に記されている。

こんな風に感じているのは自分だけ?僕にはこう見えているけれど、となりの人には違って見えているのかもしれない。そんな不安に常につきまとわれてきた。不安に思うと同時にそう思うことで自分のユニークさを信じたかった。今はむしろ捨て去りたいと思う。

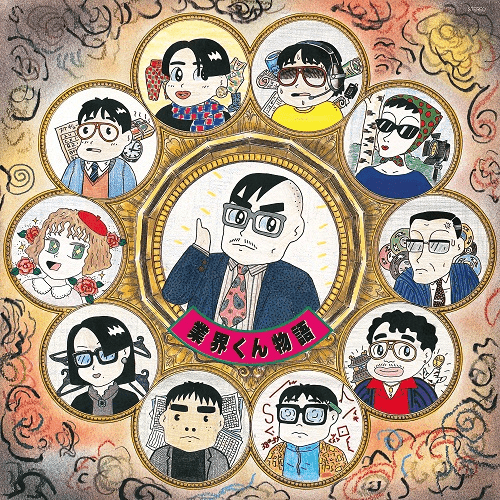

ECDは彼のアート/生を1980年代後半の幼年期の日本のヒップホップの渦中に決して低くない賭け金として預けた。

日本に知識階級なるものが存在するかどうか知りもしないし関心もないが、もし彼らが存在し“文化のメイン・ストリーム”の規範を決めているとしても、漫画やアニメとは異なり彼らはヒップホップをアートとして認めているとはいえないだろう。

ヒップホップを音楽として、つまりサウンドによるアートの形式として考えるとどうなるか手短にまとめておく。それは、基本的には既存の録音物のデジタルな複製を繋ぎ合わせたブリコラージュ的といえるサウンドの場に、ラップとして日本語の韻文のパフォーマンスが音として貫通する構造である。そもそも押韻は日本の文学の世界では御法度扱いで、九鬼周造の『日本詩の押韻』(1931)もマチネ・ポエティク運動(1946)も些事もしくは荒唐無稽として葬り去られた経過もあり、日本のヒップホップはその始まりから日本の文学というメイン・ストリームの、いうならばブルジョワジーの芸術の嗜好/展望と相性が悪い。一方のデジタルな複製を編集し再構築、反復していくヒップホップのサウンドの面をとってみると、楽器の巧みな演奏を鑑賞する欲望を反映することに長けて発展してきた人気を獲得するポップ音楽の構造からも離れてしまう。

しかしながら1990年代も半ばを過ぎる頃に、こうしたことを気にかける理由のない異なった場からの新しい世代が現れ日本語の押韻の試行錯誤が本格的に始まったのである。

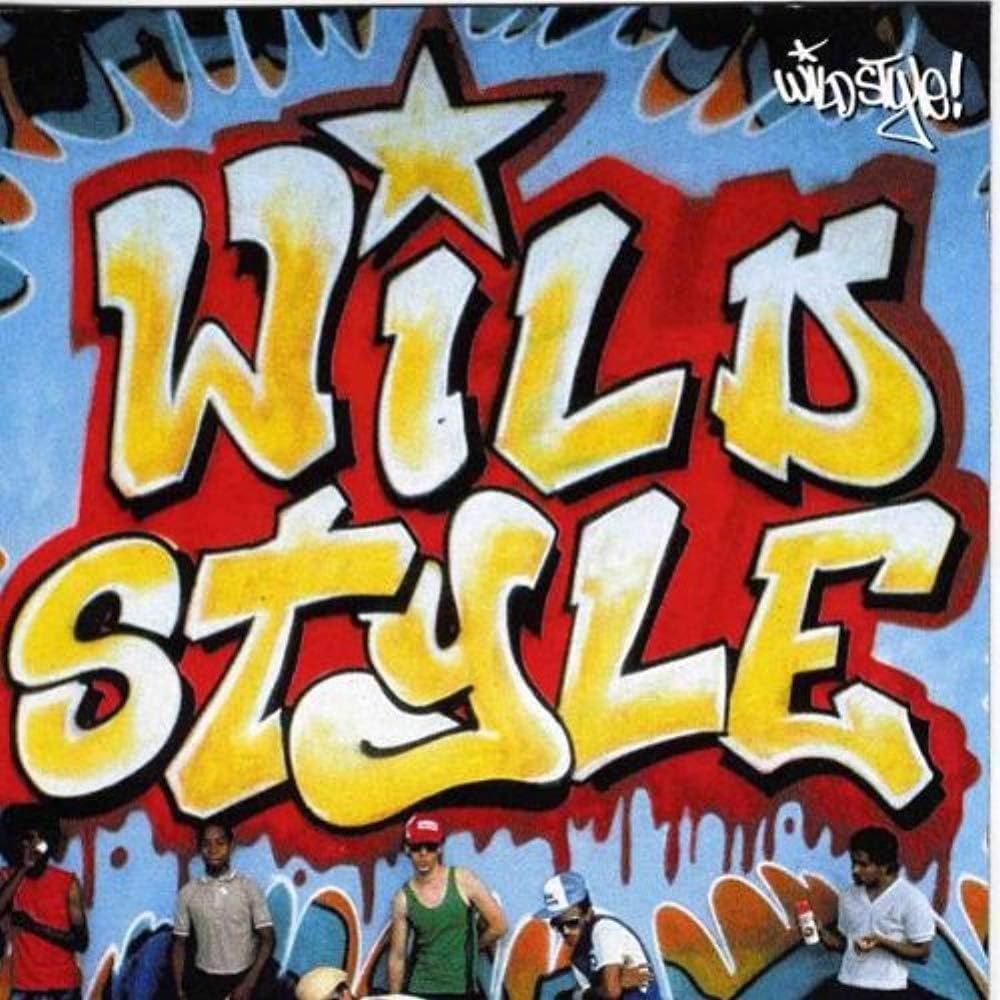

Buddha BrandとShakkazombiというグループは、それぞれがその世代に属し、ECDと同じくAVEX GROUP傘下のCutting Edgeという部門と契約していた“レーベル・メイト”でもあり、1996年、ECDは彼らと(他の出演者と)共に日本最初の大きなヒップホップ・フェスティヴァル「さんピンCAMP」を大成功させた。その直前にリリースされた彼らのプロジェクト、大神の1枚だけリリースされた曲“大怪我(Ill Joint Stinkbox)”の冒頭部分にECDはラップで短く引導を渡すが、それはこのような具合である。

――東京・ブロンクス繋ぐ 直通/弾丸列車 途中下車無効/特等席 同席する こいつら/メッキじゃない このBuddhaとShakkaは/南無 大神 拝みなされ 喝 !――

1970年代にヒップホップが生まれたニューヨークの地区であるブロンクスと1990年代半ばの東京、異なる時間の異なる二つの空間を走る弾丸(?)列車という、もしクラフトワークの”Trans Europe Express”というヒップホップの誕生にも一役買ったグループの曲を知らなければ、いささか前時代的なイメージをECDはこの歴史的なときに託すのだが、日本においてヒップホップが現実になってきた新しい時代への彼の興奮が短いながら十分に伝わる。

大神“大怪我”(さんぴんCAMP)1996

この「さんピンCAMP」というイベントは日本のヒップホップにとって再び起こりえない、特別な高みにある陶酔に達した瞬間だったと言い切れる。なぜならそれは前述の通り、日本のヒップホップに秘匿されていた日本語の押韻という、それまで日本の知識階級とやらの四角く尖ったエゴによって隅に追いやられていたアートの形式とその技術への信仰が、噴き出すシャンパンを初めて味わうような喜びに出会ったときだからだ。それなのに、このたった数年後、彼は自ら途中下車は無効だという直通の弾丸列車から“降りて”しまう。

[1] 『他人の始まり因果の終わり』河出書房新社、2017、p.6-7。

[2] 『ECDIARY』レディメイド・インターナショナル、2004、p.152。

[3] 同前、p.47。