1980年から1982年ぐらいまでのブロンクスのDJ、ラップ、ブレイキン、グラフィティのありようを捉えた映画『ワイルド・スタイル』(1983)のプロモーションのために、プロデューサーのカズ葛井氏が奔走し西武デパートなどのイベントと連携し実現した、映画のキャスト一行を引き連れてのパフォーマンス・ツアーは、アメリカ以外の国のなかでもいち早く日本にヒップホップをもたらした。

『ワイルド・スタイル』は、もちろん、サウス・ブロンクスから勃興したヒップホップに注目し、そのファウンデーションを創造したまだ無名に近かったラッパー、DJ、ブレイカー、そしてグラフィティ・ライターたちの姿を収めた自主制作のドキュメンタリー/ドラマである。同時に、結果的に映画の形式を採った『ワイルド・スタイル』は、サイト・スペシフィックなアートやパフォーマンス、ヴィデオ/実験映画などなど、伝統的な諸芸術形式の分類への能動的な働きかけである1960―70年代の現代美術の動勢の結果生まれた記録芸術作品でもある 1。

『ワイルド・スタイル』はミュージカルやブラックスプロイテーションといったしばしば安っぽく娯楽のためだけの低俗とされたジャンルの映画でありながら問題を提起する。つまり、ひとつにはスクリーンというフレームの内側で反権力的な出来事を描くということ。そしてもうひとつは、スクリーン外で芸術作品を生産/消費理論から捉え直す試行を行なっていた監督チャーリー・エーハンの帰結として革命映画/映像の系譜にも連なっている。

当時の酷く悪い治安ゆえに生活費がかからないダウンタウンに居住し、夜はバーなどで働きながらギャラリーや美術館といった空間・制度の外側で活動を始めたニューヨークのアーティストたちはダウンタウン派などと呼ばれたが、このアート運動において伝統的な、それこそプラトン以来のカテゴライズを疑うことのない垂直で歴史的意識ではない、水平に横へと拡がっていく意識と芸術実践との関係が生まれた。

これだけでは前例に事欠かないように思える彼らの意識の拡がりがそれまでとは断絶した新しさを持ちえたのは、ひとつにはアンディ・ウォーホルを強く意識していたこの派特有のコンセプチュアリズムへのコマーシャル美学の導入ゆえであったことは確かだ。

しかし、それだけではなく、瓦礫のブロンクスにギャラリーを開いたり街で見かけたグラフィティの作者をグループ展に招いたりなど、具体的に制度の外側に出る活動によって、ダウンタウン派が、ダニエル・ベルのいう“脱工業社会”の到来と共に当時のニューヨークで加速され可視化されたアイデンティティとポリティカル・カルチャーへ関わることを極めて意識的に選択したゆえに他ならない。ゆえにこの運動が生んだ最大のアート・スターの1人がジャン・ミシェル=バスキアだというのは偶然ではない。

つまり、実際にはいつもそうなのだが、漫然と制度の内側とか外側というだけなく、外側というならば、どこで、どこまで、どのように出るのかが問題だったのだ。一方、はじめから制度の外側にあった芸術的経験であるヒップホップの構造的な新しさは、悪意はないがその枠組み自体を疑うことはない決まり文句に慣れた残りの私たちほとんどの者には、当初、理解しにくいものだった。つまり、ダウンタウン派にしても、ヒップホップにしても、それまで他の場でも生まれなかったそれぞれの世界観を実は成り立たせたフレームワークの存在を見なくてはならない。

後年、ラッパーになってから、ECDは『ワイルド・スタイル』のキャストが行ったライヴ/パフォーマンスの様子を撮影した映像を観る機会に恵まれ回想している。

パンプ横山さんの自宅で八三年の映画『ワイルド・スタイル』公開に合わせて来日したコールド・クラッシュ・ブラザースやロック・ステディ・クルーらの原宿ピテカントロプスのショウを収録したビデオを見せてもらったことがあった。DJチャーリー・チェイスが延々とひたすら二枚使いで有名ブレイクをかけまくっていた。観客は踊るわけでもなくただ突っ立っていた。僕も新宿ツバキハウスで同じショウを見ている。ピテカンの観客と同じでその時の自分には何が面白いのか全く理解できなかった。僕はもちろん、ブロンクスで行われていた本物にブロック・パーティを体験していない。しかし、ツバキハウスでの自分を思うと実際に当時のブロック・パーティに居合わせたとしてもどれだけ楽しめたのか、自信がない。 2

もしくは、次のように。

映画『ワイルド・スタイル』(八三年)の公開。出演者一行の来日。それはコンクリート・ジャングルに住む野蛮人の作る音楽だった。ムキ出しのドラム・マシーンの音は半壊したビルの鉄骨を連想させた。核戦争後の荒れ果てた世界。そこでも生き残るタフな人達が作るタフな音楽、タフな文化。 [3]3

未だ迷宮的とでもいえたヒップホップに触れていく経験についてECDは他にも書き遺しているが、当たり前だが、彼にとって1983年とはヒップホップと出会った年というだけではなかった。2007年から当時を振りかえった「83-87年 HIPHOP」 4には、『ワイルド・スタイル』やジョン・ライドン率いるP.I.L.の来日などについて一通り筆を費やした後、こう短くつけ加えてある。

八三年は僕の母親が亡くなった年でもある。八月三日のことだった。 5

別の、文芸雑誌「新潮」に発表した『口実』という“小説”には詳しく次のようにある。

吉祥寺のこの家はそれまで平家だったのを、父が二階建てに建て替えたばかりだった。父は建て替え工事の間、家族の仮住まいとして西荻窪にアパートを借りた。建て替えが済んで、父と僕、すぐ下の弟の孝二の三人は吉祥寺の家に戻った。しかし、母と、僕が十七歳の時に生まれた三番目の五歳になる弟、育の二人はそのまま西荻窪のアパートに住んでいた。育を出産する前から精神が不安定だった母は吉祥寺の新しい家に移ることを拒み続けていた。その理由は父にもわからなかった。

母の病と死に至る経過と同時に、この“小説”の中では彼が犯罪行為に惹きつけられていき善悪の判断がつかなくなっていく過程が描かれていく。常習していた万引きがエスカレートしていき、彼は「転売して換金するために欲しくもないものを万引きするようになっていった」6、「人の物を盗むということ全般に対して抵抗感が薄れていた」 7

劇団の公演が終わり、赤字分の補填として劇団員1人につき15万円払わなくてはいけないとわかったとき、万引きでその日暮らしをしていたECDは、思い余って拾った学生証を使い他人になりすましお茶の水の学生ローンからその金額を借りる。この明らかな犯罪行為を、この“小説”ではこう叙述する。

胸の動悸はおさまらなかった。こういう店を訪れる時、悪いことをするわけでもないのに緊張するのは、〔筆者註:父親の保険証を持って〕サラ金に金を借りに行った時に身を以て体験したばかりのことだった 8

「悪いことをするわけではないのに」――その日、彼は他人になりすまして自分のポケットに入れた借りたばかりの現金でお茶の水のレコード店にて3枚組のアルバムまで買うのだ。

それから半年が過ぎた。八月初めの暑い日のことだった。母が死んだ。西荻窪のアパートの部屋で、もうすぐ六歳になる育と二人きりでいた日中に脳卒中で倒れたのだ。〔……〕その日のうちに息を引き取ったのである。 9

ECDの父親は妻の逝去の半年後、再婚するのではないが「小さい育の母親代わりとして家に」 10女性を迎える。吉祥寺の実家、家庭という空間の中、ECDは彼女と適当な距離を保ち関係を持つことができない、お昼頃に起き夕食の残りものを食べている様子を彼女に見咎められるといった、当初それは珍しくもない後妻と前妻の子のやりとりだったが、そんな怠惰な毎日を彼女が「生前の母の精神状態」11と結びつけて父親に話しているのをECDが立ち聞きした数日後の、彼の異常な行動が「口実」には描かれている。

夜遅く外出先から帰った僕は風呂に入り、湯を張った浴槽の中でオナニーをした。湯の温度のせいなのか、精液の粘度のせいなのか、それとも射精時の勢いのせいなのか、放出された精液は湯の中いっぱいに雪を降らせたように散り散り広がった。浮遊した精液は湯を抜いても排水口から流れ出て行かず浴槽の側面や底に点々とへばりついて残った。僕はそれを放置して風呂場を出た。 12

常習化しエスカレートしていた万引き行為も、レコード店の店員に見破られるという事件へと転化する。

「こいつだ!」

声がした方向を振り向いた瞬間、二人の男が僕に跳びかかり、ひとりが後ろから羽交い締めにした。 13

「四谷三丁目の交差点の近くにある四谷署に連行され」 14「逃げようとしたことを重く見られ留置され」 15「三日目の朝、送検される」16。

簡易裁判所の待合室には都内各所から護送されてきた犯罪者たちがひしめきあっていた。もちろん、まだ有罪と決まったわけではないのだから無実のひとが混じっている可能性もあった。しかし、ひとりひとりの顔を見れば、そこに集まっているのはひとり残らず犯罪者に違いなかった。 17

ECDは裁判を待つ待合室にいた人間は「ひとりひとりは全く違う顔をして」 18いるが「その違い方が一般人とは違う何かを発散して」 19いたのだと記している。いずれにせよ、万引きは初犯であるとの彼の訴えが通用したのか彼自身は起訴猶予になり、身元引受人として父親が迎えに来る。父親は彼の犯行を信じようとしない。

そして万引きができなくなった僕は劇団を辞めることを考え始めていた。万引きにも劇団にも未練はなかった。 20

彼の外側にある1983年の東京という都市は、自分の父親に「バケモノ」と毒づかれるTV のデヴィッド・ボウイに向かってECDが心の中で喝采を送った1970年代初めからは目に見えて変貌していた。

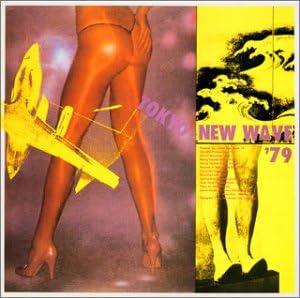

ポップ・ミュージックに限っても、1979年の10月には細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一のY.M.O.は、人民服に身を包み、当の細野らが“風街”と嘗ては名づけた空間の拡がりを”Techopolis”と形容してシングルをリリース、明けて1980年、G.S.(グループ・サウンズ)以来の稀なる才能・沢田研二は、彼にしか似合わぬキャンプの美を纏い、テレビの画面から、今や、東京は”TOKIO”なのだと宣言していた。

1970年代半ば過ぎに結成されたまだ二律背反的な自嘲の響きのある“プラスチックス”という優れて東京的かつグローバルなバンドを率いていた中西俊夫は既にヒップホップに向かっており、1982年に新たなアイデアの下ダンス・ユニット“メロン”のファースト・アルバムをリリースしていた。

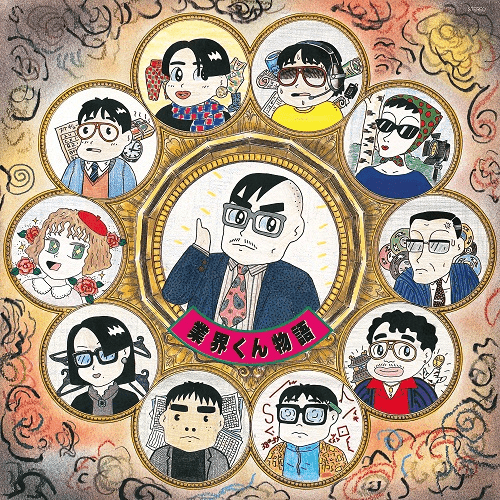

1980年代半ば、『ワイルド・スタイル』に触発され歩行者天国ではブレイカーが技を競い、鬼才桑原茂一プロデュースのクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」をはじめとして、原宿、青山、高樹町、西麻布、六本木などにそれまでと毛色の異なった音楽を楽しむ場がオープンし始めていた。そのなかから、日本でもラップを試みる者たちが顕てくる――いとうせいこう、Cake-K、タイニーパンクス、近田春夫、中西俊夫、もしくはA.K.I.、KRUSH POSSE、スチャダラパー、ファンキーエイリアン、ファンクマスターGo-Go、HOMEBOYZ、まだまだ他にも。

オングのいうところの「第二次声の文化」の最たるもののひとつ、二行連句の押韻が決まりごとのラップという、日本人にとって馴染みの薄いアート形式に取り組む理由と動機を彼らそれぞれは持ち合わせていた。それはポップ・ミュージックと日本語という言葉の関係の再検討だったり、ここでも延々と書いてきたロックの形骸化への一早い察知が理由だったり、無名の若者が出世のチャンスを掴むためでもあった。

それにしても、彼ら1980年代の日本の他のラップのパイオニア達の持っていた主題に比較して、抑圧された性と犯罪という問題を胸に隠し持っていたECDは、実は最初から彼らのうちであまりに特異ではなかったか。

翻って、私たちが少しばかりズーム・アウトしてラップの言葉世界を眺めるならば、「バー・ビ*チ」と呼ばれる女性らによる口淫性交にドラッグ・ディールや暴力への言及だらけのUSのラップのリリックが視界に入ってくる。つまり、この殺伐としたと言いたくもなる欲望と破壊の陳列された世界にもしラップの本質があるとするなら、それはECDの世界観とどこかで繋がっているといえるのではないか。

- 荏開津広「見えざるの人間のユートピアを構想した伝説的傑作」(https://qetic.jp/interview/wildstyle-220825/436424/) ↩︎

- ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年、p. 74。 ↩︎

- 同前、p. 17。 ↩︎

- ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年に収録。 ↩︎

- 同前、p. 95。 ↩︎

- ECD『何もしないで生きていらんねぇ』、p. 177。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 180。 ↩︎

- 同前、p. 183。 ↩︎

- 同前、p. 184。 ↩︎

- 同前、p. 185。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 189。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 190。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎