元々、芝居なんて最後まで好きになれなかったのに、劇団という集団に十代から二十代後半まで十年近くも関わったのも、「集団」抜きに説明できない。僕は集団が好きなのだ。もちろん、自由を制限したり、従属を押しつけたりするような、集団は最も憎むべきであるところは変わらない。帰属意識など最も軽蔑する感情だ。そうではない。積極的に求め、肯定するべき集団のあり方こそ今、模索しなければならない[1]

2004年、ポリティカル・アクティヴィズムにまるで魅入られたかのように身を投じていったECDがこのように記した際に、地上で最も生々しくそれでも彼の筆によって描かれたそれは時折どこかよそよそしいところがあって、その果てに抽象的にさえなってしまうような、奇妙な集団、家族について思いは及んでいただろうか。

受験勉強の結果としてせっかく合格した高校をその夜間に転部し、その後には教育の機会そのものを自分から捨て去り、同時に家族から身を引き剥がしていったこの時期、ECDには幾人もの傑出した人々との出会いがあり、彼らの才能とシンクロしていた時代の東京という都市のアンダーグラウンドなアートのシーンに目を瞠り、都市のみが提供しうる誘惑に流され、その渦中でアートと自らについて悩み試行錯誤を繰り返していた。実は、そのことは母のカルトとの触れ合いと彼女の精神の患い、その結末としての家族という集団の成員が徐々に徐々に失われていくことと並行して起こっていた。ECDは生涯そのことを悔やみ続け自責の念を忘れさることはできない。

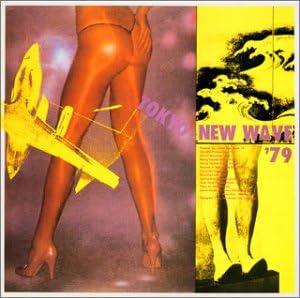

ロック/パンク、ファッション、ノイズ、サイケデリック、インプロヴィゼーション、演劇、はたまたデザイン、絵画、パフォーマンス、もしくは雑誌、広告と、それらに関わる通りすがりの人々、エキゾチックかつ傑出した才能の持ち主、彼の回想録に名が記されていくうら若き女性たち、彼らとECDの交流を、またECDの人生を辿り直して考えていくにあたって、私たちはいかに1970年代から1980年代の終わり頃までの時代が日本にとって特別だったか、もしくはそうでなかったのかを振り返る必要があることはこの連載で何回も記してきた。

その当時の日本企業は今と違って世界に進出し、浪費をしても蓄えが十分にあって誰も将来について思い悩むことがなく、バブル期の日本は黄金のごとく輝いていたので私たちはそこに戻るべきだというのではない。そうではなく、その昔に賢人が看破したごとくアートを劣化させる因果は2つ、それがすなわち富と貧困であるとしたら、日本のカルチャーとアートの美学とそれを支える道徳のありようもまた日本の経済的な絶頂のどこかで既に感性の退化後退が始まっていたと考えていい。

単純な事実として、1930年代でも、1945年でも、1950年代でさえなく、1970年代半ばにもなって海外から由来したポップ・ミュージックにただ耳をそばだてるだけでなく、そこに積極的に関わろうとして自と他の差異を無視できるかのような振る舞いがあったとして、それはアイデンティティの喪失や引き裂かれなどという当時の知識人なる人々の間で囁かれはじめていた高級な症状ではないことを、はっきり記しておきたい。その兆候、つまりアートは政治的でしかありえないことを否定することで実際にはありえぬ面子を保持しようとする日本病とでもいうべき幼児的退化症状の徴は、バブルと呼ばれる球体に日本がすっぽりと収まった1970年代半ばとそれ以降にその不気味な顔を現し始めたのでないのなら、一体いつから、どこから始まったか。

その後ずっと経ってから、ECDの人生の“後年”と今では悲しくも形容できる時期、日本の一握りの富裕層と蔑ろにされる貧困層の二分化が可視化されていった時代に、哲学とか思想としかいいようのない確固たるものが彼の頭の中に宿され花を開こうとしていくが、その始まりは彼の人生においての疾風怒濤期ともいうべきこの1970年代後半の幾つもの、善し悪しでは判断できかねる矛盾と混沌に満ちた多様な集団に出会い、その幾つかには身をおこうとした経験が大きいのではないか。先ほど引用したECDの舞台芸術についての思いに表されているように、ロックやポップ音楽にまつわる集団、つまり組織についてのECDの論理は必ずしも明瞭ではないが、彼の危惧は集団、組織、それを敷衍しての遥か遠くに認められる民衆の啓蒙や組織化についてへの感受性からではないか。

僕は昔から音楽が死ぬほど好きなくせに、バンドをやっているような人達にある偏見を持っている。ルサンチマンと言ってもよい。楽器が演奏できること自体、小さい頃からピアノを習わされていたような、裕福な家庭に育った子供だけに許された特権ではないのか。そんな連中が、海外からの最新流行にいち早く飛びつき、独自の価値観を形成し共同体を作り、一般人と自分達を差別化する。はっぴいえんどからYMOに至るエリート集団はもちろん、その対極にあるように見られていたキャロルも、その支持母体であるヤンキーの一体感がどうにもなじめず、好きになれなかった。親も貧乏人で本人に何の取り得もない、そんな、言葉通りのパンクスがやっている音楽にお目にかかれることはほとんどなかった。どんな素晴らしい音楽に出会っても、「どうせ○○じゃないか」、そう言って、自分に何もできないことの言い訳をしていたのだ。[2]

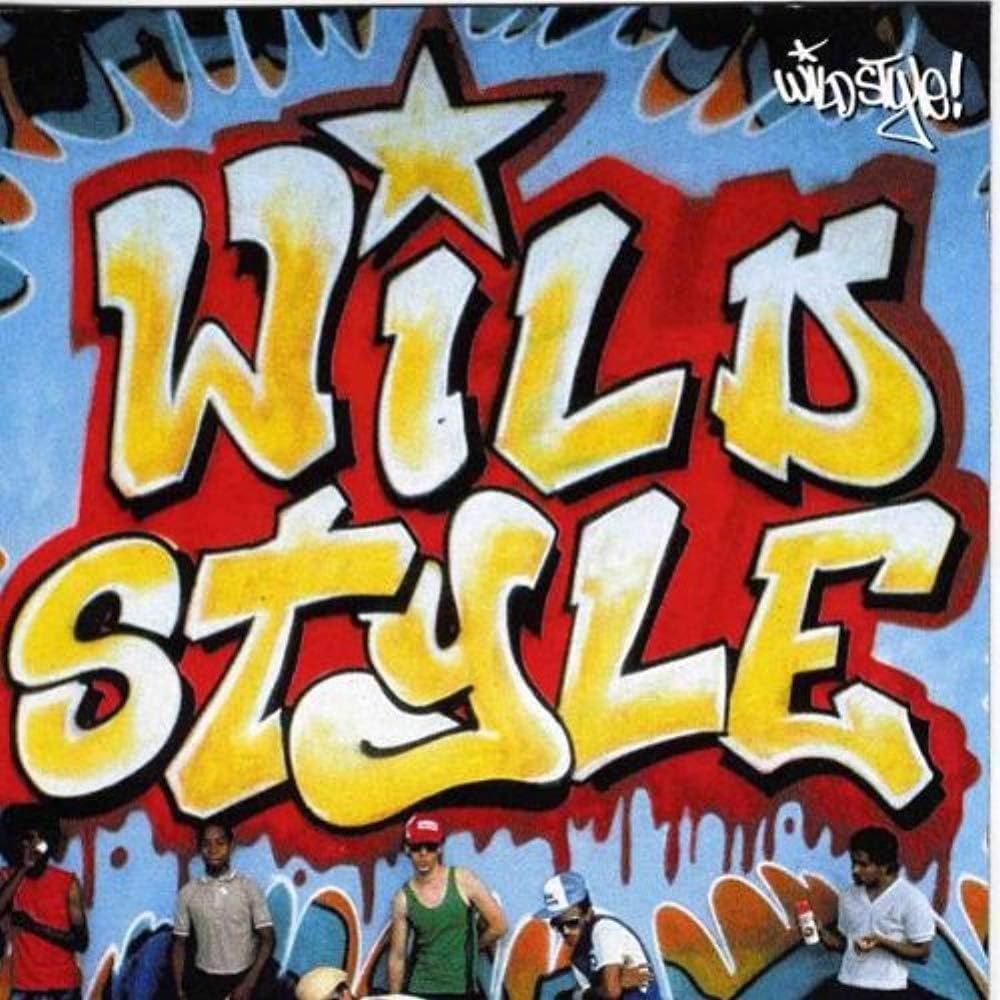

その後、ECDはヒップホップと出会うのだ。

当時〔註:1986年頃〕、楽器ができないからバンドに入れない、それに、バンドはみんなやってるからダサい、だけど音楽はやりたい、という若者は多かったのではないだろうか。ヒップホップはそんな連中にとってもってこいの音楽だった。そう言い切っても間違いではないだろう。[3]

1970年代のECDに戻ろう。

反転させた宝塚だといってしまうこともできるという、イデオローグ/翻訳家で、当時のロッキング・オンのメンバーだった岩谷宏の劇団「名無し人」[4]、その第一回公演『ビューティフル・ピープル』のために集まったのは、窪田晴男、峯岸洋、山崎春美、彼の友人として少し遅れて加わる山本哲、そして当時まだ石田義則だったECDであった。

名無し人《ビューティフル・ピープル》(1978)YouTubeより

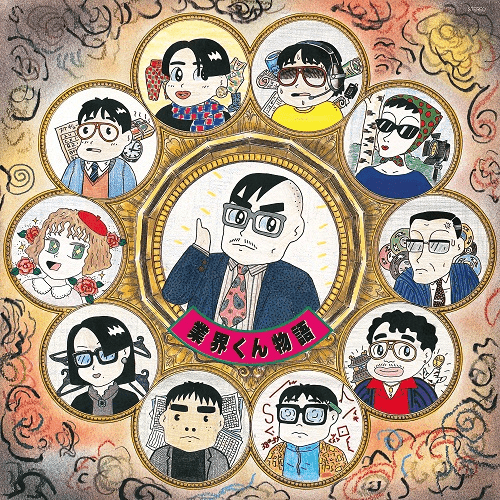

東京のポップ・カルチャーのグルの一人というには自然体かつクールなアーティスト/DJ/プロデューサー、高木完の貴重なメモワール[5]を手にとると、1970年代半ばから80年代の半ばにかけて隆盛を誇った「ニューミュージック」と名付けられた日本版コーポレートロック、白く男性支配的な原理に歯向かわずむしろ身を捧げていくロック/ポップ/フォークとは異なったサウンドとヴィジョンが、地下道のごとく人知れず築かれていたことを知ることができる。そのメモワールにも記された窪田晴男のステージを観に行ったECDは同世代の才気の輝きに圧倒されている。

窪田晴男は僕と同学年だから、その時はまだ十七歳か十八歳だったはずだ。その若さで窪田は既にスレイヴという自分のバンドで活動していた。初めて会ってからまだ一週間経つか経たないかのある日、そのスレイヴのライブがあり、僕は六本木のライヴ会場に足を運んだ。会場は現在でもクラブ・イベント等に使われることのある「スパイラル」という一風変わった造りの地下のスペースだった。そんなところでのワンマン・ライブ、受付には自分と同年代らしき女の子たちがスタッフとしてキビキビと働いていて、スレイブというバンドを中心とした独立プロダクションが機能しているように見えた。窪田はスレイブではヴォーカリストだった。メイクをして歌う窪田は美しかった。音楽的にもレコード・デビューしていないのが不思議なくらいの完成度だった。窪田はその時点でミュージシャン志望などというモラトリアムな存在ではなく、レッキとしたプロのミュージシャンだった。もちろん、同世代でそんな人間に会ったのは初めてのことだった。[6]

デヴィッド・ボウイからスレイヴまで、当時のその種の雑誌メディアの誌面に踊っていた文字に従うなら“アンドロジナス”な、すなわち息苦しい二分法から逃れうる可能性としてのトランスジェンダリズムの手前まで現在ならば向かうだろう、子供と大人の狭間にしかない、淡くも揺れ動く感性とECDは遭遇している。

イタリアン・ジャパニーズであった峯岸そして窪田ともにECDと同じく中央線沿線に住まいがあり、青春に特有の密な、距離を度外視した付き合いが始まる。そのうえそのなかに異能にして早熟の才、山崎春美がいた。大学受験を控えているはずの彼の渋谷は道玄坂のマンションは「勉強部屋の他に十二畳ほどの広いリビングと六畳の和室もあり、四、五人で泊まっても十分すぎるほどの広さ」[7]で「机の上には正体不明の錠剤のシートが敷きつめられていたり、壁には、受験と全く関係のない」[8]読むべき書物や聞くべき音楽のリストが貼ってあったことをECDは覚えている。

僕は皆がそろそろ寝ようかという朝の五時前にはひとりで部屋を後にして井の頭線の始発に乗り、午前六時から午後二時までのパン屋の仕事をこなし、着替えのためだけに家へ寄って、すぐにまた、渋谷の春美の部屋に戻るということを繰り返した[9]

芝居の稽古自体をそこでどれだけしたことがあったのか。ただ集まっては酔っ払い、何か言い合っていただけのような気もする。誰かがいきなり暴れ出して、窓ガラスを割ると、物音に驚いた近隣の住民に通報され、パトカーで警官がやってくるなどということも一度だけではなかった。もちろんバカ話をして乱痴気騒ぎをしていたわけではない。なにしろ演劇というものについて誰ひとりとして経験がなかった。指導する者もいなかった。それでもなんとか形にしなければならない公演に向けて、精神状態だけをぐつぐつ混沌の中で煮詰めているようなものだった。[10]

そんな坩堝そのものの春美の部屋に発起人である岩谷宏の姿はなかった。僕たちはもはやこの公演が失敗に終わることは覚悟していたが、それでもやり終える意志だけはあった。[11]

この時期、心酔しきっていた岩谷宏をECDは一方的に密やかに自らの心のうちから閉め出し埋葬する。振り返るECDの理由の記述を手にとってみても十分に説得的でないが、ただECDにとって「雑誌に書いた文章をほとんど読んでいた」[12]山崎春美が岩谷宏にとって代わった畏敬の対象になったのかも知れないとは想像ができる。

当時のシーンの流れは恐ろしく速かった。同じ年〔註:1978年〕の秋には僕はフリクションのライブを観ている。そして、大晦日にはSSの洗礼を受け、さらにはガセネタの演奏を目の当たりにしてしまう。[13]

浜野は椅子に座ったままギターを弾いていた。春美はのたうち回りながら何かわめいていた。ドラムについての記憶はない。気がつくと浜野のギターのボディーには弦で指を切ったのだろう、飛び散った血で赤く染まっていた。次の日、僕は春美に電話をして、ガセネタの演奏を録音したテープがあったら貸してくれないか、と頼みこんだ。そして、一本のカセット・テープを手に入れた。僕はそのカセット・テープを、テープが伸びてしまわないかと心配になるくらい何度も繰り返し聞いた。[14]

日本のパンクで他に聞くべきものがあるとは思えなかった。[15]

[1] ECD『ECDIARY』レディメイド・インターナショナル、2004年、p. 152。

[2] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年、p. 90。

[3] 同前、p. 218。

[4] 「ETERNOW 今がすべて」MEDICOMTOY、2022年、付属のライナーノーツより。

[5] 高木完「ロックとロールのあいだには」BE AT TOKYO(https://be-at-tokyo.com/projects/inthecity/categories/takagi/)。

[6] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 61。

[7] 同前、p. 63。

[8] 同前。

[9] 同前。

[10] 同前。

[11] 同前、p. 64。

[12] ECD『ECDIARY』、p. 120。

[13] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』、p. 67。

[14] ECD『いるべき場所』、p. 75。

[15] 同前。