僕がロック・アーティストに求めていたのは“声”として発せられる“言葉”、そして“容貌”、このふたつだけだったのではないかとすら思える。 1

ロックン・ロールの誕生直後の時期にそもそもは純粋にサウンドの構築体、響きの拵えものとしてのポップ・ミュージックの完成度をいかに磨きあげていくかという目標が目前にあるように思えた。その意味において、1960年代のフィル・スペクターの“ウォール・オブ・サウンド”とその前からあった工芸品――例えば、伝統的な陶磁器の美しさの追求も変わらないようだ。実際は時間にして短い、ある陶磁器をして飲み物を口にすることが、もしくはふっと耳に入る音の配列とシンプルな言葉の組み合わせが、人々の心持ちを確実に変えて各々の、集合体としての記憶に残っていく。だからこそ、メロドラマや短いスケッチのように、そこに己れの才覚を賭す人々がいる。聴き手がある音楽を聴く、つまり、その演奏を娯しむ経験そのものの完結性に夾雑なことどものつけ入る間があるだろうか。

一方で、幸福なサウンドの経験の時間と空間、その裡から身を引き剥がして2024年の世界の行方について、その画面にて話し動き続ける人物たちが明滅する光と音のシグナルに減じられる私たちを取り囲む環境=メディアに目を向けると、音楽と社会/政治はどうしても切り離せないように感じる。

例えば、アメリカ合衆国の大統領選挙の最も重要な動勢のひとつとして、シンガーソングライター、テイラー・スィフトの一挙一動がメディアにおいて話題にされているのは確かな事実で、実際、彼女もそれを十分に自覚しているからこそ以前は自身の政治的信条をパブリックにしていなかった。

意見というには一貫性のないエクストリームな言葉の切れ端をソーシャルメディアで流し続ける人々の一方で、自身の利害以外に関心をほぼ持たない政治的には受動といえる日常までがこの世の中にあるとして、音楽的関心が主体それぞれの政治的なそれぞれの分脈と切り離すことができないのであれば、すべては政治的文脈のスペクトラムに包みこまれうる。

抑圧は完遂されたとの状況下、神への祈りとコミュニティ確立の機能が併合され混交した場から出現したシスター・ロゼッタ・サープから、LGBTQにして明瞭に人種的マイノリティ、リトル・リチャードまでの存在論的現実性そのものといえる歪むサウンドと同時に、彼(ら)の口から「歌詞」というにはあまりにも性急な言葉が飛び出したとき、絶望としか予測しえない未来ではなく今に生きる経験のアート哲学、ロックン・ロールの美学=イデオロギーが誕生したといっていい。ロックン・ロールがダンス・ミュージックであることの重要性は、ダイレクトに不能を運命づけられている欲望を現在性を弄る身体表現へと翻訳しうるからに他ならないし、ロックン・ロールのファッション、メイクの表象としての役割もまた同様である。

10万人以上とも33万人ともいわれる2 人々が国会議事堂を取り囲むなか日米安保条約が強行採決され「五五年以降続けてきた共産党内の闘いに終止符をうち、「新しい前衛党」を」 3目指し結成され運動を支えたブント4 解体がなされたその同じ年、大工の父親と内職で生活を支えた母親のもと中野の六畳にECDは生を受けた。その6年後にビートルズが来日し、10年後に彼らは解散した――同じ年、裸のラリーズを結成したメンバーの1人は、日本航空「よど号」をハイジャックした赤軍派9人の1人となり、北朝鮮に渡った。

20世紀後半のポップ音楽として人々が記憶していくだろう楽曲を創り出しロックン・ロールをロックへと進んで溶解させたビートルズが解体していく終焉の光景は、8時間にわたる鮮やかな映像として残されているが、その後の作品を通してメンバーの1人は美の濫用にうんざりしていたことが窺い知れる。

それと同様に、人々が社会的存在と化した神々しい光を眼底から凝らさせようとさせる『東から』(シャンタル・アケルマン、1993年)のごとく、裸のラリーズのオリジナル・メンバーは、音楽も文学も美術も凡そ文化というもののすべて一切合切、根底から、時間を止めることを決断したのである。

その蛮勇の歴史意識を持てなかった多くの人々のなかで例えば、美術評論家の日向あき子はサブカルチャーがメインになるのだ、“原始の心”によって「鋭敏にすべての部分が振動しからまってくる」とばかりに体系化しようと試みた。日向あき子が重要視する「共有」と“今、ここに、ある”意識と繋がる5 「Be感覚」は、いうまでもなく近田春夫のいう「ロックは音」6 で感覚に訴えかけるものであるということ、もしくは渋谷陽一が創刊しECDが大きな影響を受けた雑誌の名が現在進行形/名詞形になっていることまでと等しく同じ地平にある。そして、こうしたロックを巡る意識的な言葉の数々は、つまりロックの概念をそのように理解するのであれば――60年代安保の混乱に満ちた言葉/世界を現前させた傑作『日本の夜と霧』、ゲバルトで塗りつぶされた黒とジェラルミンの白色の眩い『東京戦争戦後秘話』の――大島渚が見做したという「封閉空間」7の方向/時間の裡での幽閉を問うことではないか。

芝居っ気たっぷりに歌われるレッド・ツェッペリンの “ロイヤル・オーリアンズ”と“ノーバディーズ・フォールト・バット・マイン”それぞれの歌詞=言葉を比べてみよ。渋谷陽一が絶賛したこの傑作“ロック”・アルバム『プレゼンス』において既にあらかじめ仕掛けられた事件の顛末である言葉はアイロニーとして空転しかかっており、翌年、1977年の“ホテル・カリフォルニア”での言葉は――1970年代風にいうのなら――ブルジョワジーのノスタルジーとしてのみ発動していたことは以前記した通りである。しかし、1970年代であろうが2024年であろうが、私たちにとっての問題はその超克がありうるかではないのか。

美術史家で文学批評などでも知られるハーバード・リードはこう記している。

十二世紀、および十三世紀には、紀元前五世紀と同様、北ヨーロッパとギリシアに、それぞれ建築および工業デザイン一般の発展の相が見られ、それらは歴史上、いまだかつて凌駕されたことがない。ところで、こういう時代に認められる一つの顕著な事実がある。それは、当時の人々が、いわゆる美学を持たなかったということである。かれらがなしとげたことは、実際的な問題の解決としてであって、別に趣味のためや、アカデミックな伝統のためではなかった。中世には、芸術に関する議論は存在しない。8

そして、もちろん、跳梁する言葉こそが美しさを定義しながら、同時に排除と選別の倫理として殺人までを正統に摘出する政治性を持ちうる。

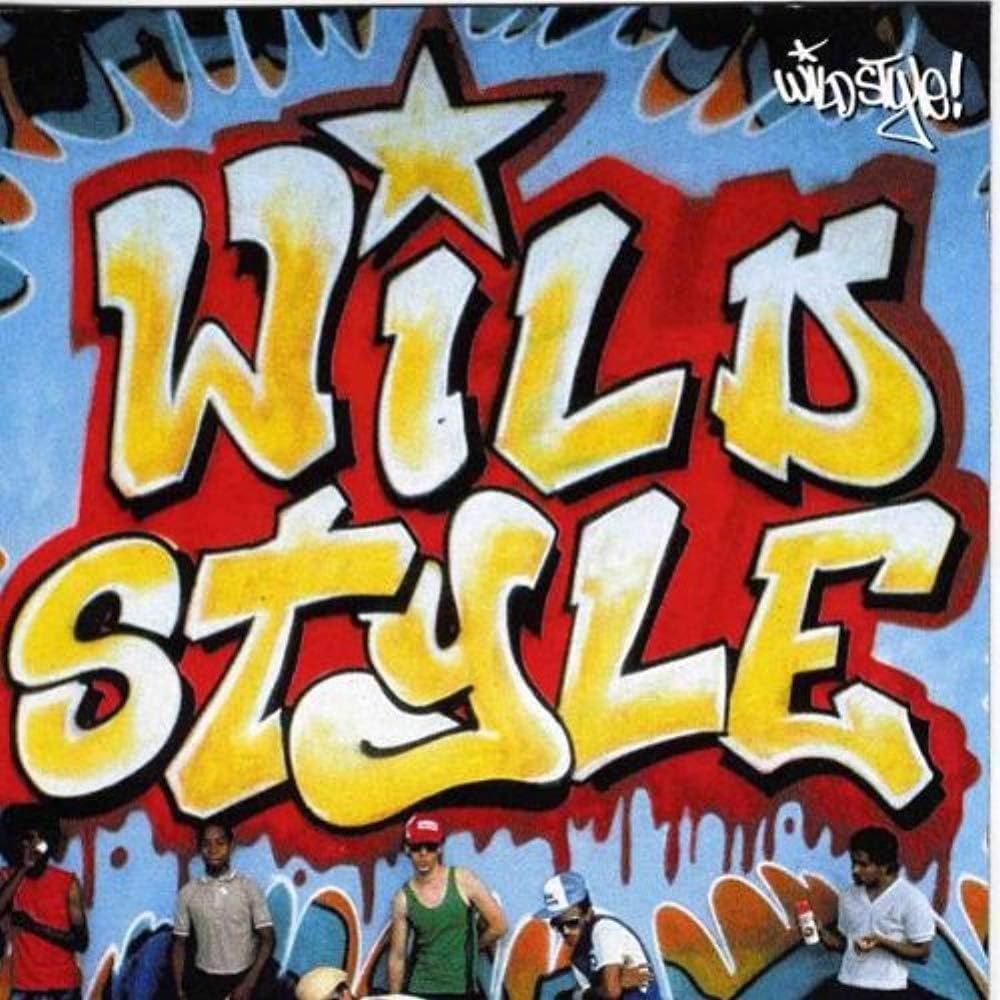

ヒップホップの音源に衝撃を受けるのは、その少しあと〔筆者註:雑誌『ロッキング・オン』でジョン・ライドンがラップを絶賛する記事を読んだあと〕、映画『ワイルド・スタイル』公開に合わせて出版されたカセット・ブック『ワイルド・スタイル』(ビーセラーズ)によってであった。そのカセット・テープに収録されていた音楽にはブロンンクスの街でフィールド・レコーディングしたような臨場感があった。ビートだけのほとんど装飾のない音の反復、その上でラップする声が淡々と交替してゆく。その背後にビルの谷間の、ジャングルの奥地のような陽の射さない闇の存在を感じて血が騒いだ。それは恐ろしく原始的な音楽に聞こえた。聞いた頻度なら、僕が今日に至るまで聞いたどのヒップホップのアルバムより多いと思う。9

この頃、ヒップホップは音楽のトレンドとしてより新しいアートのムーヴメントとして紹介されることの方が目立っていた。グラフィティで埋めつくされたニューヨークの地下鉄の車両の様子はTVの海外トピックでも度々紹介された。ヒップホップのアーティストではないけれど、キース・ヘリングというスターの存在も大きかった。来日したキース・ヘリングは都内のあちらこちらに実際にその作品を書き残した。一番、目立ったのは青山キラー通りの建物全体に描いたものだったけれど、思いもかけない裏通りの電柱に見つけて驚くこともあった。草月会館でニューヨークの最新アートを紹介する展覧会があり、フューチュラ2000が一つの部屋を色と光の洪水にしているのも見た〔筆者註:おそらくケニー・シャーフと混同している〕

そして、ブレイクダンスを目のあたりにしたのが『ワイルド・スタイル』のプロモーションのために来日したファブ・5・フレディー、ビィズィー・ビー、コールド・クラッシュ・ブラザーズ、ロック・ステディ・クルーの面々によるツバキハウスでの公演だった。

コールド・クラッシュ・ブラザーズによるラップのライブはステージの前面に並べれられたマイク・スタンドの前でラップするという黒人コーラス・グループさながらのショウアップされたもので、カセットで聞いた混沌とした雰囲気は伝わってこなかった。それは観光客用に演じられる郷土芸能のようだった。

しかし、その次に始まったロック・ステディ・クルーによるブレイク・ダンスは違った。観客も沸いた。10

- 『MUSIC MAGAZIN増刊 NU SENSATIONS 日本のオルタナティヴ・ロック 1978-1998』小野島大監修、株式会社ミュージック・マガジン、1998年。 ↩︎

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BF%9D%E9%97%98%E4%BA%89 ↩︎

- 島成郎・島ひろ子『ブント私史』批評社、2010年、p. 18。 ↩︎

- 共産主義者同盟、ブントはドイツ語のder Bund der Kommunistenより。 ↩︎

- ラム・ダス『ビー・ヒア・ナウ 心の扉を開く本』吉福伸逸他訳、平河出版社、1987年。原著は1971年出版、カウンター・カルチャー全体に大きな影響を与えたことで知られる。 ↩︎

- 「豪の部屋」(https://youtu.be/0stsGFFH7RQ?si=FW0nrtD-F0FgodoU) ↩︎

- 廣瀬純『シネマの大義』フィルムアート社、2017年、p. 261。 ↩︎

- ハーバート・リード『インダストリアル・デザイン』勝見勝・前田泰次訳、みすず書房、1957年。 ↩︎

- ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 91。 ↩︎

- 同前。 ↩︎