もちろん、ECDの書き遺した膨大な言葉が描いている彼の生に関わる奇妙な事件の数々は本当に存在していたのかという問題がある。彼自身によれば、それはこうだ。

二年前〔筆者註:2002年のこと〕に半年かけて小説を書いた。自分のことを沢山書いた。書くことであやふやだったはずの記憶が固定され、それだけが真実だと捏造されていくような感覚があった。題材のほとんどはアル中時代の記憶が飛び飛びになっているころのことだったので書くことで思い出し、憶え直していくという作業をしていたわけだ。小説だから、できごとに対して自分がどう感じたか、という内面を描写してゆく。その、どう感じたか、については、書く段階の自分が決定している。そういう意味ではどんな私小説でも創作だと思う。1

そして、そのどう感じたか、どう考えたのか、実在に対してのそうした理想や観念は揺れているのだとECDはいう。

見た光景の記憶はそのままだけれど、それをどう感じたのか、という記憶は実は捏造されたものも多いのではないか。2

本当に優れた私小説というのはその捏造を暴こうとするものなのだろう。3

“keep it real”という言葉がある。流布する一般的な規範に対して、自分自身であれ、というような意のこのフレーズがヒップホップの文脈でも拾い上げられるようになった始まりは、もちろんアメリカ合衆国の差別主義の真っ只中にいたアフリカ系アメリカ人たちのいわゆる「ブラックであることの経験」を自ら日々の時の裡に忘れいくことへの警鐘であり、そもそもは20世紀半ば、例えば1940-50年代のジャズ・ミュージシャンの間では既に使われていたという。

“keep it real”は実在することの認識に関わる。そのことと商業化が結びつけられ語られるという事態がアメリカ的だともいえるが、私たちの主人公ECDはその認識の記憶を信用できないのだという。

ECDはその生涯を使って、彼の生まれから死の直前までの「私」へと、「自分と物の感じ方や考え方が近過ぎる」4と自ら記した母親の狂気と彼女の死へと、そして後年の弟の死までへも痛々しくも分け入っていき、実在のありようを改めて問いただす。すなわち“keep it real”、思考と行動の一致と齟齬を診断し確言し直すことで曝け出されていくのは、芸術、そして、赤裸々な性と犯罪と暴力であった。実在するこれらの行為とまつわる観念はしばしば容赦なく彼の肉体を通過していくし、時にECDもそれを是とすると思える節がある。

ある小説家が自分の半生を題材にした長編を書き終えて嘔吐したという話がある。二年前に書いたものはそこまで行かなかった。5

このように私たちはECDにとって芸術とは肉体へ直接、「そこまで」いくものだと知ることができるが、同時に、その表現形式が音楽であるとき、それがただのお芸術であってはアーティストとしての彼は満足しないので、それは前提として、人を「こうしちゃいられない!」6という気持ちにさせるべきものである。

彼が憧れたパンクのアイコン、ジョン・ライドンが1983年に雑誌で賛美したヒップホップを、ECDはパンクと同様に、いや、むしろパンクより直接的に「楽器の弾き方を覚えるのも時間が惜しいとばかり」「楽器を弾いたり、曲を作ったりすることすらまどろっこしい」「そんな気分」7を、伝統的には正統的な教育を受けて厳しい訓練の果てに持ちうる芸術形式、音楽と化してしまうものといえるのだと後年記している。もしそうなら、まさしくヒップホップは呪術的様相を帯びる。

しかし、そこに進む前に私たちが注意を払うべきは「僕が洋楽に興味を持った」「T・レックスやデヴィッド・ボウイをはじめとするグラム・ロックは」、ロックンロールの持っていた存在論的現実性を更新するにあたって性急さだけをもって芸術的、社会的、政治的な美徳を持ちえたのではないということではないか。

実際、ECDがその生涯にわたって愛し続けた芸術、音楽のすべてが、もしくは彼自身が10年以上も取り組んだ演劇にしても「こうしちゃいられない!」“初期衝動”とやら8で出来上がっているわけがない。むしろ、シドニーから東京そしてコペンハーゲンまで、世界中の大都市において公的に維持されている多くの大劇場は、それなりに洗練された表現の発表される格式ばった社交の公共の機会として、観客=人々と社会の関係の過激な急進化を牽制する規範の構築体として捉えることもできる9。

ラッパーになることを決意する直前、ECDは女優・歌手の戸川純に心酔していたことを告白している。彼が女性アーティストやミュージシャンにこうした淡くも切実な気持ちを抱くことは、彼の遺した膨大な言葉から他に見つからない。

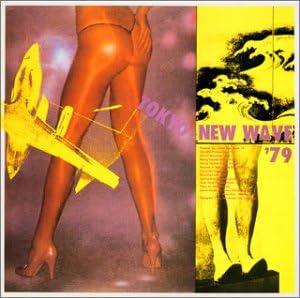

八四年の戸川純のブレイクは僕にとってYMOの大成功以上の事件だった。戸川純は僕のひとつ歳下、PHEWのファンで、ロリータ順子と一緒に写っている写真を見たことがあった。つまり戸川純のバックグラウンドはパンク・ニューウェイヴだった。TVの歌番組に出てもその持ち味を薄めるようなことはなかった。10

僕は冷静ではいられなかった。11

そして、彼は戯曲を書き始める。

ある日、突然思い立って、僕は戸川純を主役の少女役としてイメージした芝居の脚本を書き始めた。そのおよそ一ヶ月後、戸川純の書き下ろし『樹液をすする、私は虫の女』が出版され、そのサイン会が吉祥寺の書店で行われた。僕は本を買ってサイン会の行列に並び、書き上げたばかりの脚本を戸川純本人に手渡した。12

さて、戸川純からは僕が手渡した脚本に対して何の応答もなかった。当然である。戸川純とは今〔筆者註:2007年〕に至るまで何の交流もない。13

ECDやマイナー周辺のミュージシャンと同じく「バックグラウンドはパンク・ニューウェイヴだった」女優・歌手のオーヴァーグラウンドへの浮上を祝福するかのように、その「戸川純への想い」14を芸術へとなんとか持ち上げて役者の自分を捨て去り劇作家として支える夢想は、残念なことに現実とはまったくもって交錯せずスキャンダルな事件にもなりえなかった。しかし、なぜ彼はその失望を思い返した際に「当然である」と考えたのか。

もし、芸術のヴァンガードが、神に選ばれし輝かしい才能の持ち主たちによる太古から今に至るまでの連帯の歴史の突端のたまたまの露呈でしかないのなら、封じ込められ閉じられている場から一歩踏み出してその隊列に加われるだけの資格のない者には、死に至るまでの時間に蔓延る倦怠や畏れを破壊する突然の覚醒の快感とも一生無縁でいるしかない。

そうした覚醒の瞬間の擬似体験として父親に「キチガイ」と言わしめたテレビに映ったデヴィッド・ボウイがECDにとっての「ロック」で「芸術家」であるなら、リンゼイ・ケンプに師事したボウイに倣いロック雑誌の編集者・岩谷宏の元に駆け寄ったときから費やした10年以上の時間が最終的に彼につきつけたのは、彼がボウイやライドンではなかったということか。もちろん、そうともいえるだろうが、誰たりともボウイでもライドンにもなれないのその自明を繰り返すだけで事足りるなら、ECDどころかボウイもライドンも聞いていなかった見ていなかったということに過ぎない。

そうではなく、それは、演劇でも、役者でも、美を流通させるシステムとして、確固たるものとして見せるそのフレームワークの存在がニューヨークのダウンタウン派のアーティストたちの属している世代の引き起こした闘争の結果として顕になり、そのことが彼をラップに駆り立てたのだとはいえないか。

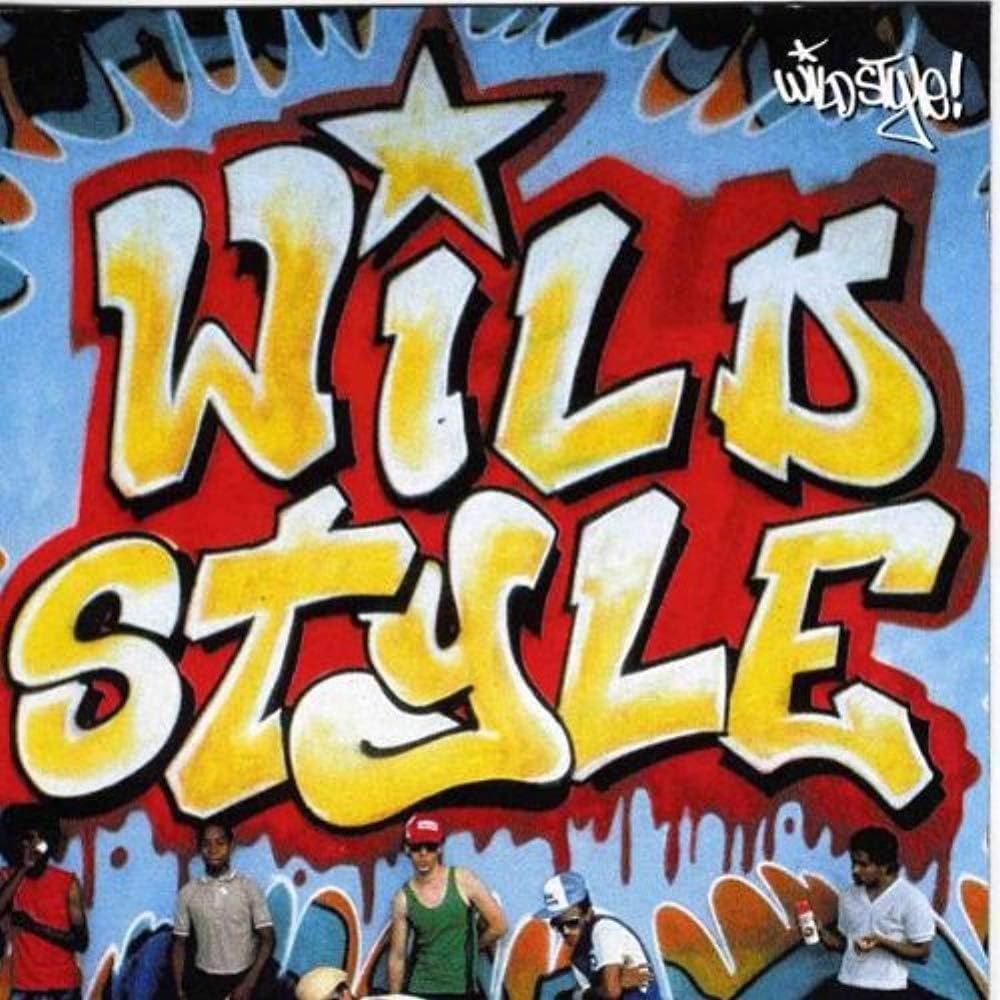

文学と舞踏の中間にある演劇などという伝統的なそれぞれの芸術形式や『詩学』以来建立されてきたそれらのスペクトラムを横目に、例えば、非合法のグラフィティが街を走る鉄の車両を飾り立てアートへと変貌し、ラテン由来の押韻がサロンや図書室からようやく解放されこともあろうに街路や瓦礫のあちらこちらで響き始めていた。つまり、性と犯罪と暴力に塗れた暮らしのなかにも「こうしちゃいられない」があるのならば、それらをマチエールに固着させていくヒップホップがその不遜な侵入者としての姿を現していたのである。そして、ECDは極めて意識的にそちらへと手を差し延ばしのだ。

ナム・ジュン・パイクのアシスタントをしていたこともあるVJ大房潤一を含むビデオ・パフォーマンス・チーム、U-SOFTのメンバーと知り合ったのも八五年頃のことだった。きっかけは劇団の公演に協力してもらったことだったが僕は個人的にも彼らとの親交を深めていった。15

U-SOFTのメンバー、古川君から「実は知り合いなんだ」とテイ・トウワの最新のデモ・テープを聞かせてもらったことがあった。坂本龍一の番組『サウンドストリート』のデモ・テープ特集に応募してきた作品を集めたアルバム『DEMO TAPE-1』に収録されていて僕に大きな衝撃を与えた「CRY」という曲よりさらにそのデモ・テープの内容は衝撃的だった。大袈裟でなく、それは世界最新だと思えた。16

僕がその時点で知っていたヒップホップはまだシンセとドラム・マシーンで作られる音楽だった。サンプリングで作られる音楽を初めてカッコいいと思ったのが、テイ・トウワの音楽だったのだ。17

そうこうしているうちにいとうせいこう&タイニィ・パンクス(高木完・藤原ヒロシ)それに近田春夫といった人たちがこれからはヒップホップだと言ってジャージ姿で登場して『宝島』をはじめとする雑誌の誌面をにぎわせ始めた。僕は八五年には来日したアフリカ・バムバーターを観に行っていたし、トミー・ボーイの12インチは相変わらず買い続けてもいた。しかし、パンクに飛びつくことでグラム・ロックで知り合った仲間から孤立してしまったように、この時まだ僕にはヒップホップを聞く知り合いがいなかった。18

実は僕はその一年か二年前、ジャージとハイカットのバスケットシューズ姿の中西俊夫氏を青山のパイド・パイパー・ハウスで見かけたことがあった。ヒップホップを意識していることはすぐにわかったから「スゲー!カッコいい」と思ったのだが自分で真似するまでには至らなかった。19

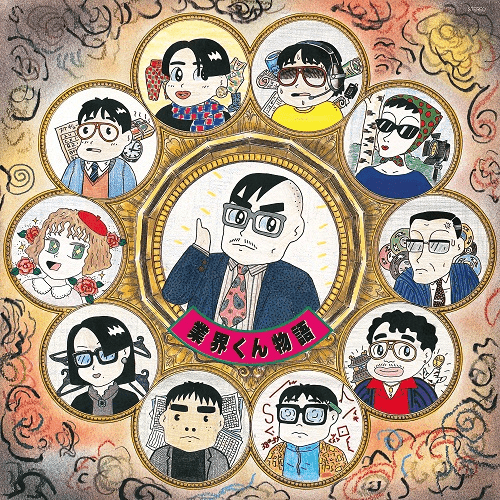

1985年暮れにはいとうせいこうは雑誌の連載をもとにしたコメディ・アルバム『業界くん物語』を発表しており、そこには既に「業界こんなもんだラップ」と題された曲が収められていたし、そもそも彼が宮沢章夫などと結成した『ラジカル・ガジベリ・ビンバ・システム』は――ECDの参加していたキラキラ社と同じく――その当初の結成の由来からその領域では異色とはいえ、演劇ユニットである。1986年の彼らの公演『スチャダラ』からもじって後に日本のヒップホップを代表するグループ、スチャダラパーが自らを命名したエピソードは有名だが、雑誌の体裁をとった同公演のパンフレットに寄稿したテキストにおいて、いとうせいこうは眠っている政治的な気勢にそれとなく触れる文学的な相貌を見せる。

そして、東京のクラブに馴染みさえあれば、ファッション・デザイナー大川ひとみやDJの大貫憲章といった人々との交流の中から頭角を現してきた高木完、藤原ヒロシの2人を見かけていない人はいなかったはずだ。メディアとストリート、その双方で、例えば、1977年のセディショナリーズをレトロではなく1980年代半ばの東京で意義あるものとして拾い上げ侵入者の美学とミックスし、コム・デ・ギャルソンがパリに与えた衝撃から数年後の東京という都市の文化的再定義にまで拡張してみせた彼らの美学と機知に溢れたふるまいは、高橋盾、滝沢伸介、NIGO、Skate Thingといった人々と共にその後グローバルに影響を与えていくだろう。しかし、ECDは彼らと彼らの仕事をよく知らなかったという。

いとうせいこう、高木完、藤原ヒロシという人たちのことはよく知らなかったが、僕にとって、そこに近田さんが混じっていたことの意味は大きかった。もう、ひとりじゃない、そう思えたのだ。もっとも彼らが一押しするラン・DMCについて僕は聞いたこともなかった。それが初めてラン・DMCの「マイ・アディダス」を聞いて一週間もしないうちに僕は原宿のDEP’Tで買ったスーパースターをヒモ無しで履き、ラン・DMCのロゴが入ったカンゴール・ハットを被っていた。デフ・ジャムのレコードを探して東京中の輸入レコード店を回った。もう、頭の中にはヒップホップしかなかった。

そんなある日、レコードを買いに行った新宿アルタのシスコと同じフロアにあったDEP’Tの入口に一枚のポスターが貼られているのを見つけた。それはラン・DMCの来日を知らせるポスターだった。こんなに早く来日が実現するとは思ってもいなかった僕は逆に心配になった。「ウォーク・ディス・ウェイ」がヒットしたとはいえ、どれだけ一般に浸透しているのか。しかし、こんな風にブレイクしたての海外アーティストを観るなんてことはそれまではこちらから現地に行きでもしないかぎりありえないことだった。セックス・ピストルズもダムドもクラッシュも七七年に観ることはできなかったのだ。八六年にラン・DMCを観ることができたことの意味は大きい。〔中略〕当日、会場であるNHKホールに空席はなかった。 20

- ECD『ECDIARY 』レディメイド・インターナショナル、2005年、p. 68。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 69。 ↩︎

- ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、p. 145。 ↩︎

- ECD『ECDIARY 』、p .69。 ↩︎

- ECD『何もしないで生きていられねぇ』、本の雑誌社、2011年、p. 70。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 根拠も意味もない造語であることは映画/音楽ジャーナリスト、宇野維正氏が指摘した通り。https://x.com/uno_kore/status/1364422188263088128 ↩︎

- この連載の各所での演劇についての参考図書は、高山明『テアトロン』河出書房新社、2021年。 ↩︎

- ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 96。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 97。 ↩︎

- 同前、p. 96。 ↩︎

- 同前、p. 98。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前、p. 99。 ↩︎

- 同前、p. 100。 ↩︎

- ECD『何もしないで生きていられねぇ』、p. 18。 ↩︎

- ECD『いるべき場所』、p. 101。 ↩︎