私は、ECDが残していった20枚以上のアルバムとEP、同じような数に及ぶシングルやコラボレーション、そして精力的に、しかし海賊的にリリースされたミックステープといった音楽作品と呼べるもの、それから植本一子との共作を数えるなら10冊以上の著作、最後にメディアとストリートでの活動すべてとそれぞれを再起動し、再活性させようとしている。これはヒップホップのサウンドを構築するやり方の一つ、例えば、ECDも大きな影響を受けた1980年代の終わりにパブリック・エネミーがクライド・スタブルフィールドのビートを解体し再構築した流儀に倣ってのものとは以前に記した。ヒップホップというアートの出現以降、解体と再構築を繰り返していく以外の方策は限界にあると誰よりもECD自身が考えたはずだ。

その後生涯にわたっていくことになる活動を導く光のようなものをECDはヒップホップにこそ見出しただけでなく、見えた光のを腑分けしながらの実践に実際に時間と労苦を費やした。私たちがその彼の音楽を聴き、遺した言葉を繰り返し読み直し共有し直していくことを続けていこうとすると、文学、美術、映像など他のアートの形式にもまた通底しているとしても、このヒップホップの方法論である解体と再構築が、彼自身の描いた1回きりの航跡に顕れる振る舞いと、視覚的なエフェクトのように重なっていくことに気がつかざるをえない。

誰の日々の暮らしでも、親の見様見真似で子供の頃から身につく、人が良い習慣と呼ぶ積み重ねられた知恵の応用と、もしくは自堕落な悪い癖の如きパターンに無意識に頼ってしまうとして、それらのジェスチャーが人生の選択を迫られる重要な局面でも、あらかじめプログラムされたプロジェクション・マッピングのようにいたずらに拡大され繰り返されることがあるだろう。彼自身が強調し書き遺したように、メディアに流れる森羅万象を気取る造作のなかから特に日本語の音韻に反応する子供としてその人生が始まり、病に陥ることを知りながらヒップホップとパートナーたる植本一子への愛の告白を音楽作品として発表して閉じていった円環のうち、彼自身が“降りる”とか“途中下車”などと記しながらまたそこに戻り闘争を開始したこと――その昇降にも似た離脱と逆襲のジェスチャーは彼のアート/生に繰り返し顕れる。

20世紀後半から21世紀前半の東京において可能な共同体や関係や価値、生家から、仲間から、貪るような愛とセックスから、ヒップホップから、アートから、メディアとイデオロギーから、ストリートから、まず離脱がまるで避けられなかった事故のように、繰り返し起こる。その後も、例えば、メインストリームの文学ならばアントン・チェーホフの戯曲やイヴリン・ウォーの小説において既視感のある、物語のお膳立てとしての生温かい家族への回帰は存在しない。またそれはファンタジーアニメでお馴染みの主人公の帰郷というのともどこかがずれており、家族や愛の在り処という実在する共同体や関係のみならず、彼が発見した、もしくは信じていた価値や主義についても、そこへ戻ることはヒリヒリとした転向の感覚が覆う。しかもそこに奇妙な痛快ささえ漂うときもあり、それをとりあえず逆襲と呼ぶ。その後それぞれの経験は、喪失感に痛みや苦さを伴う場合でも、最小限の悔恨を持って淡々とした説明と共に回想され記録されていく。読者はトータル10冊にも繋がっていく“エッセイ”と“小説”を何回も手にとり読んでいくうちに、自身に起こる離脱と逆襲の反復をあらかじめ起こりうるものとしてECDは予想していたのではないかとさえ感じるほどだ。

ヒップホップというカルチャーの根幹に、作品が“リアル”な表現であるかどうかは深く関わっている。

NETFLIXで観ることができるドキュメンタリー『ディファイアント・ワンズ』は、ロサンジェルスのコンプトンに生まれた明らかにヒップホップの歴史上ベストのプロデューサーであるドクター・ドレがビリオネアになった、その瞬間のフッテージから始まる。多くのラッパーやDJと同じように、ドクター・ドレのキャリアも同じ境遇の者同士のコミュニティ/共同体に飽き足らずそこから“アウト”することを志し始められるが、それはヒップホップにおける“リアル”に繋ぎ留められていた。彼のグループ”N.W.A.”が悪名を馳せるギャングスターラップは、スキャンダラスであり、彼らの存在自体がそのラップと共に社会問題と化した。それから四半世紀ほど経過しドキュメンタリーの冒頭に登場するスヌープ・ドギー・ドッグが俳優のタイリース・ギブソンにつく悪態も笑えるが、それも“リアル”か“リアル”でないかについてであり、ありとあらゆる水準においてこの質問がヒップホップについてまわっていたことが判る。

ECDは、ラッパーとしてのキャリアが四半世紀近く経過した2012年になって、トラックメイカー/プロデューサーの粗悪ビーツとの作品において、彼が一旦離脱したヒップホップとリアル、アートの擁護する価値について問い詰める。

路地に停めてある高級車 オレが懲らしめる違法駐車 磨きかけられたボンネット

眩しい直射日光 反射 多分 特注なんだろうホィール 覗き込むオレの顔映り込む

ウィンドウの向こう ゴージャスな内装 オウナーの趣味はオレとは違う どんな女を乗せてるのか疑う

内側からべったり手のひらの跡 想像したくもないドラマ とにかくこれはオレのもんじゃない

指に挟んだ百円玉 板金屋をまた稼がせる 誰もが知ってるあのエンブレム 1、2の3で両手で捻る

知ら、知ら、知ら、知らない町の 裏、裏、裏、裏、裏通り

ふら ふら ふら ふら ふら歩く いら いら いら いらぶつけるもの探して

将来の夢は犯罪者 毎日あくせく働くぐらいなら たまに下手打って臭い飯 食らうのがマシ 食らうのがマシ

〔中略〕

もう一度いう オレが目指すのは犯罪者 ラップごっこはこれでおしまい

soakubeats “ラップごっこはこれでおしまい feat. ECD” 2012

LAの平地に歩兵の宿舎さながらに並ぶ棲み家の間での、持たざる者同士お互いの襲撃や”ドライヴーバイ“で有名な町の出身の音楽好きな男が、アップルによる自分の設立したビーツ・バイ・ドレの買収価格は3500億円だとシャンパンの泡に酔いしれながらソーシャルメディアでつい漏らしてしまう。ヒップホップ世界で最初にビリオネアになった西海岸からのドクター・ドレでないのなら、ブルックリンのベッド=スタイヴァント地区の低所得者向け集合住宅にて育った13歳の少年ショーン・コーリー・カーターがクラックの売人からラッパーに転じ、その35年後、グラミー賞の常連になり実業家としての特別な成功を手にしながらオバマ大統領と共に写真に並ぶ、そちらの事例を思い描いてもいい。

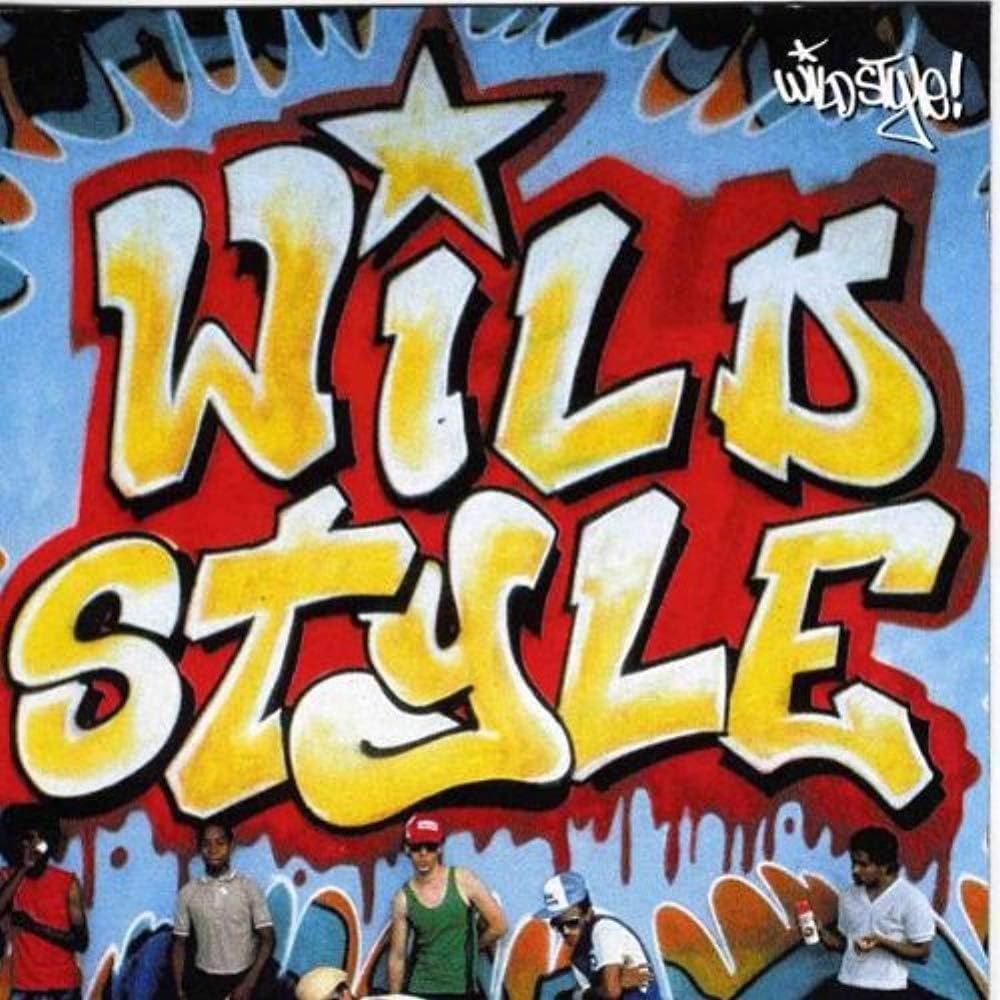

これらは極端な例だとしても、1970年代にブラックパンサー党や“ブラック・ムスリム”などの政治的な動きとも密接に絡み合いながらストリートから生まれたこのカルチャーは、実際には、私たちが住む資本主義の世界、とりわけネオ・リベラリズム的な社会のありようと相性の良いアートかつカルチャーの一つだと多くの人々に考えられている。そもそもそれがポップ・カルチャーの性質だという意見に耳を傾けるべき理由もあるが、あからさまなキャリアの向上が称揚され奨励されてきたという点で、なによりもヒップホップのコミュニティの外と内でも何の変わりもないように見える。2008年のオバマ政権の時期前後より、アメリカではヒップホップが巨大な産業になっていくと同時に大学がヒップホップをアフリカン・アメリカンの生んだカルチャーとして学問の研究対象として扱うようになっていったことは、ヒップホップは社会の梯子を昇る道具だという見方を減じる理由にならない。メジャーになったヒップホップと文学や美術や、映画やアニメも含めた日本で認められている――はっきり云うなら、ブルジョワ的なアートの間に、明瞭な距離はないように思える。例えば、前述の2人に加えて、2010年代のヒップホップを代表する成功者としてカニエ・ウェストが挙げられるだろうが、彼のアートがいかに優れていても、それはネオ・リベラリズムと一心同体的に現れてきた神経症的に“本音”を捲し立てる個人――もしくは「個」のありようと、相性が良いだけではないか、とも思える。

日本でも2010年代初めはTERIYAKI BOYZとクリス・ブラウン、ファレルの共演(2008年)などの後に、AK-69や般若の成功、KOHHなど新世代の登場と活躍という日本語のラップの充実があった。この10年の日本のラップ/ヒップホップは、その後の『フリースタイルダンジョン』をはじめとするフリースタイル・ラップ・バトルの隆盛、BAD HOP、CREEPY NUTSからZORNまでの成功、アニメ『ヒプノシス・マイク』の人気の獲得があったので、日本のヒップホップを聞いてきた人間にとって喜ばしいのと同時に、何がヒップホップにとって正しいのかについては常にネットでかまびすしい意見の応酬がある。

ECDはこうした議論らしく見える行き違った言葉のやりとりも含めて、その中心にあるとされる、ポップ音楽にヒップホップは資本主義の産物なのだからこうあるべきと決めつける、様々な目つきや手つきが示唆する規範や“正典”があるかのように維持され構築されてきた世界の虚構を暴いてきた。再び注意を払いたいのは、あるひとつのものがすべてのものに当て嵌まり例外はないなどということはないのだから、ECDのアート/生がすべからく偶像破壊的な傾向を持つのだというのではない。逆に、ECDは、そうした、これ以外には起こりようがないと固定された世界のありかたを巡って思考を重ね模索してきたのではないかということだ。これはなんでもありとは異なる。ECDはなんでもありの冷笑主義にも抗ってきたので、それは彼の生の後半に政治的な目的意識の下、ストリートへと彼を導いていくのだ。

その世界とは、具体的にはECDが生まれた1960年に既に彼の目の前にあった、第二次世界大戦後に敗戦した後に敷き詰められ整理されていった東京の風景から始まったものである。その後、失われた20年などと呼ばれた時代の中途においてECDは粗悪ビーツと共に“ラップごっこはこれでおしまい”によって、アメリカのヒップホップの物語とリアルを脱構築してみせた。予算のかかったポップ・カルチャーの多くが結局現状を追認するのみの一方、例えばダダやフルクサスといった前衛アート運動の一般には無名の作品がときに人々の信じていたイメージの世界をひっくり返す魔術的な可能性を持つように、ヒップホップの方法論をもってしての逆襲、ヒップホップ自体の解体と再構築の試みといってもいい。

しかし、ヒップホップは空(くう)から生まれていない。ヒップホップの文化研究として画期的な『ブラック・ノイズ』でトリーシャ・ローズは「ラップ・ミュージックはつまり、黒人の文化的優先事項を、洗練された新しい技術的手段を使って書き直している」と記している。「ラップは、アフリカ系アメリカ人の民族伝統である口承性の特に重要な部分を、変化させつつ維持してきた」、ラップ/ヒップホップは望まざる土地に強制的に連れて来られた人々の文化的伝統と、彼らが今となっても否応なしに居住する“新大陸”において1970年代以降に利便性を増したテクノロジーがクラッシュする閃光である。ゆえに「ラップの中」に現れているのは「大衆の抵抗が交差する、複雑で矛盾に満ちた諸関係」であり「イデオロギー的、文化的、性的葛藤の言葉」なのだと彼女はいう。

ならば1980年代の黎明期のラップとカニエ・ウェストのMVに現れる光景をいくらかけ離れていると私たちが感じても、事態はもう少し複雑なのではないか。それらは様々な歴史的・社会的な条件を考慮に入れるとどこかで繋がっており、それに何より2021年のBLM運動を含め“ブラック”を巡る政治的な状況について様々な意見が交錯しているという時点で、実際にはそれぞれがアートとして歴史のうちにある現実の世界、つまり「黒人文化作品を受容しつつ、同時にその複雑さと一貫性を否認する文化的・商業的な土壌で機能している」という点でまずなによりも繋がっている。

任意のサウンドを解体し再構築するという方法論をヒップホップから換骨奪胎し、“もう一度いう オレが目指すのは犯罪者 ラップごっこはこれでおしまい”と宣託し、他の多くの日本のヒップホップ・アーティストと異なり、アメリカのヒップホップさえも反転させる。彼を“ヒップホップの伝説”と呼びたくなる理由がもうひとつ増える。しかし、反転がアメリカのヒップホップの“複雑で矛盾した諸関係”やそこに現れた美学や倫理と――それが私たちにとって出世主義や21世紀人の過剰なナルシズムにも見えたとしても――そして、それらを支える前提をも突き崩すこと自体が、翻って“ラップごっこはこれでおしまい”と言い得る言葉の構築自体を支える足場を目前に晒さないか。なぜなら、ラップは単なるもうひとつの空想された言葉遊びではなく、“アフリカ系アメリカ人の民族伝統である口承性”がテクノロジーと相互に作用し、必然を持って、複雑怪奇極まりない社会的・政治的なダイナミクスが作用する、現実の、1970年代のアメリカという“文化的・商業的な土壌”から生まれてきたものだからだ。そのことをECDは誰よりも知っていたはずだ。しかし、彼はこの曲を発表する理由があった。この連載はそのことを巡るものにもなる。

[1] トリーシャ・ローズ『ブラック・ノイズ』新田啓子訳、みすず書房、2009、p.130。

[2] この議論にはもちろん続きがあり、その参考として次の書籍を挙げておく。

キース・ニーガス『ポピュラー音楽理論入門』「第4章一体性/アイデンティティ」安田昌弘訳、20041。