産まれて最初に聞いた音が何だったのか。それは憶えていない。 [1]

“ベテラン・ラッパー、ECDによる音楽をつうじた「同時代史」”と帯に印刷されている著書『いるべき場所』の第1章はこのように始まる。

母親の子守歌も憶えてはいない。ただ、母がいつも口ずさんでいた歌のことはよく憶えている。それは二曲あった。[2]

この二曲について調べてみた。前者は「空の神兵」昭和一七年に発表された曲だった。〔……〕これが一番の歌詞である。僕が憶えているのは最後の二行を繰り返す母の声だけである。母が、僕の憶えていない前半も歌っていたのかどうか、歌詞を読んでみても、それは思い出せなかった。

もう一曲は「めんこい仔馬」という昭和一六年に発表された曲である。[3]この母が口ずさんでいた二曲の他に、もうひとつ、かなり古い記憶の層に、ある楽曲の記憶がある。僕が生まれたのは一九六〇年、昭和三五年の三月である。東京の中野の六畳一間の貸家でお産婆さんの手によってとりあげられた。そこは、中学を卒業して静岡県袋井から東京に出てきて大工になった父が母と結婚して暮らしていた家だった。その六畳一間の部屋の様子を思い出そうとすると必ず頭の中で鳴り出すメロディーがある。それは記憶の中の光景では、茶だんすの上に置かれたラジオから流れていた曲だった。その曲は「ワシントン広場の夜は更けて」という曲なのだが、どうして自分がタイトルを知っているのか、それは後になって確かめたのだろう。この曲についても調べてみた。ヴィレッジ・ストンパーズというグループが六三年にヒットさせた曲だった。僕には余り小さい時の記憶がないと思っていた。すぐに思い出せるのは、四歳の時、東京オリンピックの開会式の日にジェット機の編隊が空に五輪を描く様子くらいだ。五歳の時には幼稚園に通っていたのだが、幼稚園のことをほとんど憶えていない。実家には自分が二、三歳の頃の写真があったが、それを見ても何もよみがえる記憶は無かった。ところが「ワシントン広場の夜は更けて」は六三年の曲だった。自分が三歳の時の記憶かもしれないのだ。『アンタッチャブル』というアメリカ制作のTVドラマがあった。両親がこの番組を好きで毎週欠かさず観ていた。僕はその番組が始まる時間にはいつも布団の中に入っていたから、映像はよく憶えていない。そのかわり、オープニングで聞こえてくるテーマ・ミュージックと、それに被さる銃声のSEやナレーションがかもしだす緊迫感をよく憶えている。この番組についても調べて観た。なんと、放映されていたのは六一年五月から六二年六月の間だった。[4]

“産まれて最初に聞いた音”について書くといって始めたECDは、すぐさまに彼の母親のくちびるから繰り返し流れたポップ音楽の曲のかけらについての記述へと移っていく。子供が最初に聞く“音”は母親の子守唄であるかどうかを措くとして、こうして彼の“音楽を通じた「同時代史」”の読者はまずその始まりからECDの母という人についてほんの少しばかりかを知ることになる。

近現代史、とりわけ日本の軍歌の研究家として知られる辻田真佐憲の『日本の軍歌』によると日本は「軍歌大国」であり、初めての軍歌の登場から1945年の第二次世界大戦敗戦まで1万曲以上の軍歌が作られ「エンタメ」として愛され消費されてきたのだという。ECDが母の口から聞いた2曲のうちの“空の神兵”は『日本の軍歌』に登場はするが、1万曲あるうちの1曲として詳しくは言及されていない。

軍歌“空の神兵”

彼の最初の単行本で帯には“自伝的”小説と印刷されている『失点・イン・ザ・パーク』の第1章において、彼のアルコール依存症治療のための精神病院への入院と彼の母の出産の入院が重ね合わされて記され、彼の音楽的自伝においてもやはり彼女の僅かな音楽的記憶へとより結ばれるようにして始まる。

ところで、日清・日露戦争の「第一次軍歌ブーム」と、満州事変から太平洋戦争までの「第二次軍歌ブーム」を比較した時、最も目につくのはメディア環境の変化だろう [5]――と辻田はいう。それはサウンド・メディアとしての塩化ヴィニール盤に音(楽)を記録するレコードの流通と小型ラジオのホワイト・カラー、ブルー・カラーの家庭への普及を指し、その延長として、ECDが誕生した1960年代にはその二つに加えてテレビも楽しみとして広く流布していたということになるだろう。1942年の“空の神兵”も同名の映画になっている。

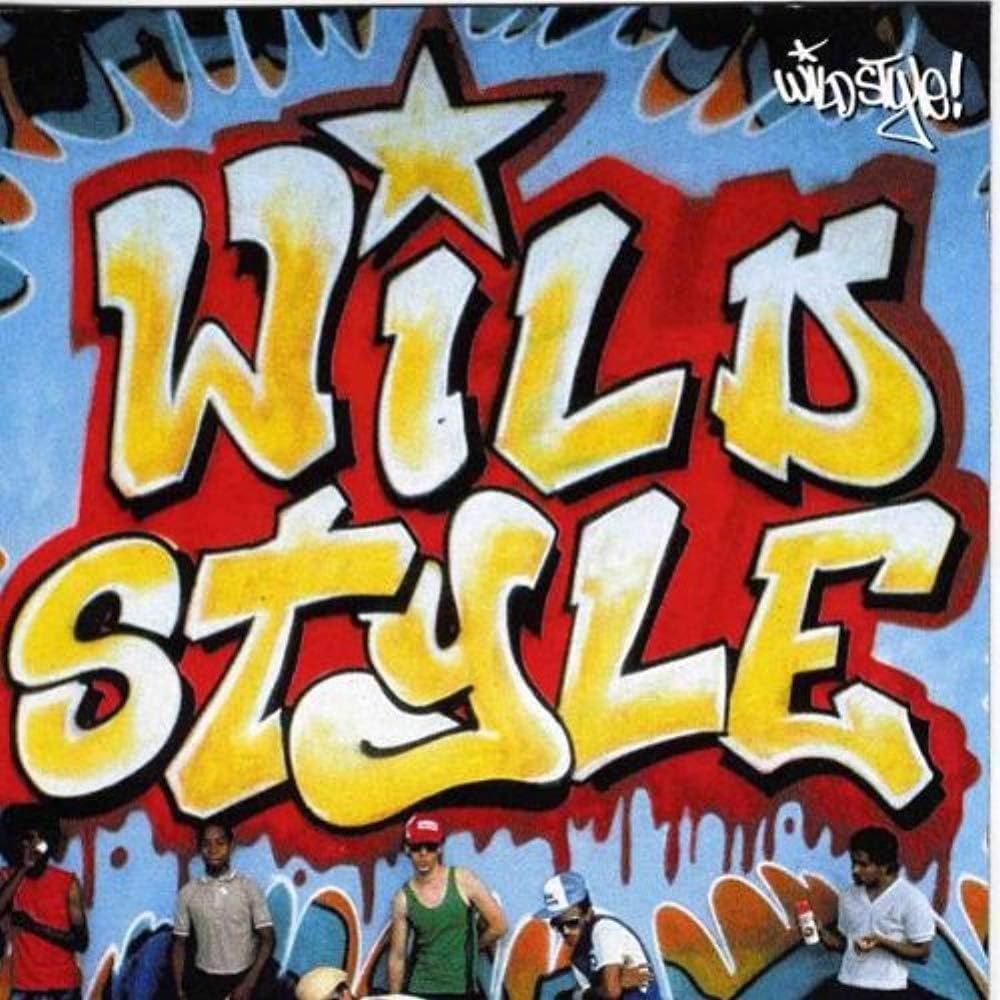

2021年8月の初めにアメリカ合衆国上院では8月11日を“ヒップホップの日”に制定したが、その由来となったパーティを行ったDJクール・ハークは1955年に生まれている。初期ヒップホップの“聖なる三角形”と呼ばれてもいた、彼と並ぶDJのアフリカ・バンバータは1957年、同じくDJのグランドマスター・フラッシュは1958年生まれで、彼らはみな、“マス・メディア”というテクノロジーが新しいアンビエンスとして世界を包み込んだまさにそのときに幼年期を過ごしたといえる。

彼ら以前にマス・メディアをその姿でも席捲した初期のロック・ミュージシャンたちの多くは、1940年代に生まれている。チャック・ベリーやリトル・リチャード、ジーン・ヴィンセントといったロックン・ロール初期の真に創造力に富んだアーティストに触発され、こうした“ロック”の担い手となったアメリカ合衆国や大英帝国の白人の子弟たちの試み、例えば、クリーム、CSN&Y、レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズ等々といったバンドは、人類の史上初めてメディアによって拡張された広大でグローバルな空間を意識した世代から現れた。

マス・メディアに包まれたのは1960年に生まれたECDにヒップホップの世代が初めてではないので、トロント大学の文学部の教授であったマーシャル・マクルーハンが拡散した“メディアはマッサージである”というキャッチは、こうした“マス・メディア・ネイティヴ”の世代がプレイした電気的に増幅され歪められ、サンフランシスコやロンドンといった都市から東京やマニラやシドニーにまで発信されるギターの音色、そのテクスチャーまでが嘗てないものだという確信と結ばれた。例えば、日本の美術ジャーナリストの日向あき子の幾冊かの著書はその視点からの展望にあった可能性に着目し、そこに到るまでの西欧の美術や文学を遡行したものであった。“デジタル・ネイティヴ”として物心がつくやつかずからインターネットを通して国籍・年齢・性別とは関係なく、多くの場合本名を隠して“繋がる”ことができることを体感している“Z世代”の世界への知覚と感性が、それまでの世代とどのように変容したのかを考えてみてもいい。

ECDの育った部屋にも置いてあったテレビからもマフィアと警察の抗争を描いたドラマ『アンタッチャブル』のオープニング・テーマが流れていたが、ブロンクスを中心とした初期のヒップホップのDJたちは自分たちが観ていた1960年代のテレビ番組をテーマ音楽や台詞をそのまま録音して自分たちのDJプレイ――彼らの作品の一部に持ち込みその仮想世界を形成していた。初期のパーティにおける多くのラッパーのレパートリーは、テレビやラジオで流れた曲のメロディの流用やほぼ全体が替え歌である場合も少なくなかった。そのように、ECDが自作の“小説”において絶え間なく戻っていく中野の公道に面した六畳の自宅とサウス・ブロンクスの低所得者用巨大集合住宅を取り巻いていた文化的・社会的アンビエンスはもう既に繋がっていた。

テレビドラマ“アンタッチャブル(The Untouchables)”(1959-1963)

クラスで話題になっていたのはGSよりもモンキーズだった。六七年十月からTVで『ザ・モンキーズ・ショー』が放映されていたからだ。子供たちはトウモロコシをかじりながらハーモニカを吹くマネをするシーンを次の日、学校ですぐマネをした。 [6]

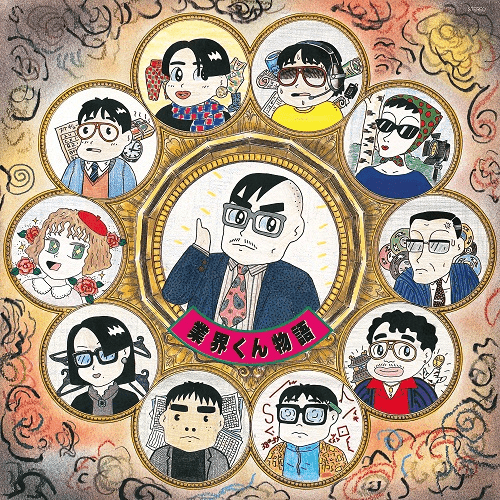

初期ヒップホップが生まれた市街戦の跡地のようなニューヨークのサウス・ブロンクスと東京の西側で下町的な雑居の構造を残していた中野が、巨大なメディアによって等しく包み込まれているという意味であろうとも、どこかで繋がっているということは奇抜で荒唐無稽--いや、奇抜で荒唐無稽でサイエンス・フィクションのようにしか想像が可能でないならば――この20年後であるが、まさしくそのように、いとうせいこうは“東京ブロンクス”という貴重な日本語のラップの試みでそこに繋がりがあることを示したといえる。それを彼にさせた理由にここで触れることはできないが、いとうせいこうその人が、人々の心や言説のありようとメディア/アンビエンスとの関わりをひとつの主題としてその後も持っていたと私は考える。

いとうせいこう&TINNIE PUNX “東京ブロンクス”(1986)

もちろん、サウス・ブロンクスでのDJクール・ハークのセットのようにジミー・キャスター・バンチの“It’s Just Begun”のような初期ヒップホップのメッセージを内包したハードなファンクがこの時点で10歳にも満たないECDこと石田義則少年の耳に入っていったのではなく、郊外の、白人の、10代の少年・少女を広告代理店と音楽産業がターゲットとした男性アイドル・グループのテレビ番組と彼らの音楽に日本でもスポンサーがついて放映されていただけだという人もいるだろう。

しかし、まさにそれぞれのコンテンツの内容ではなくアンビエンスとしてのメディアを指しているからこそ、マクルーハンのメディアは“マッサージ”であるというキャッチが支持をされ流布されたのだということは忘れるべきではない。また、メディアのアンビエンスが新たな知覚を造り出すのも電子メディアが史上初めてというわけでもない。1995年に製作されたアニメ『攻殻機動隊』の冒頭に出てくる忘れられない言葉“企業のネットが星を被い/電子や光が駆け巡っても/国家や民族が消えてなくなるほど/情報化されてない近未来――”とはそのことをいっているので、それはベネディクト・アンダーソンのナショナリズムについての古典的な著作『想像の共同体』 [7]で指摘している出版物、例えば新聞といったメディアとネーション、つまり想像された共同体との関係についてなのである。電子メディアは、アナログな出版メディアと異なった共同体を人々に想像することを可能にした。

一方で、同じときの裡にいた批評家スーザン・ソンタグは芸術作品を受けとめるときの解釈について、有名なエッセイでこのように注意を促している。“すなわち、あるものを「形式」、またあるものを「内容」と呼びならわして前者を後者から分離する”のは“奇妙な見解” [8]だと。なぜなら、そのことから生じる、多様でお互いに相容れない「解釈」が、小さなブラウン管の白黒の画面にモンキーズが登場するような“アーキテクチャ”を用意する世の中の背景に蠢いていたからだ。ECDは、まだ少年だったが、彼の接するアートや、風景にそのことをもちろん感じとっていた。

世の中は騒然としていた。しかも、中野はその騒ぎの中心地、新宿のすぐ隣だ。中野の駅前でもヘルメットにサングラス、タオルで顔を覆った学生たちを目にすることが珍しくなかった。家から一番近い城山公園のブランコでは、長髪の若者がふくらませたビニール袋を口にあててスーハーしていた。シンナー遊びである。[9]

街のザワザワした雰囲気のもう一方で、七〇年に開催が決定した大阪万博に向けて六七年にはもう三波春夫の「世界の国からこんにちは」がテーマ曲として発表されたりもした。直接の関係はないけれど、六九年には佐良直美の「世界は二人のために」という曲がヒットしたりと、世間には「世界」とか「未来」とかスケールの大きな言葉がはびこっていた。山本直純が「大きいことはいいことだ」と気球に乗って歌うチョコレートにCMをよく憶えている。

万博に向けて強調される「未来」や「宇宙」といったSF的なキーワードは子供たちにとっては六六年から放映されたウルトラ・シリーズによって既になじみ深いものだった。守銭奴の子供がカネゴンという怪獣になってしまう話や、あらゆるものを吸い込んでふくらんでいく不気味な風船の怪獣バルンガの話を僕は架空の話だと思っていなかったフシがある。皇居のお堀に巨大植物マンモスフラワーの刺が生えた大蛇のような根がうねるシーンを僕はニュース映像を見るような気持ちで観ていた。それくらい、『ウルトラQ』はリアルだったし、また世の中の方も何が起きても不思議ではない空気に満ちていた。[10]

[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007、p.4。

[2] 同前。

[3] 同前、pp.4-5。

[4] 同前、pp.5-6。

[5] 辻田真佐憲『日本の軍歌』幻冬舎新書、2014、p.146。

[6] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007、p.10。

[7] ベネディクト・アンダーソン『定本 想像の共同体』白石隆・白石さや訳、書籍工房早山、2007。

[8] スーザン・ソンタグ『反解釈』由良君美ほか訳、竹内書店新社、1971、p.20。