家のテレビでも起こりうるが決して起こらない面白い場面が、ここのテレビではぞんぶんに起こるのである――飯村隆彦『劇画と漫画 第2集』(サンデー毎日増刊、1970年)より

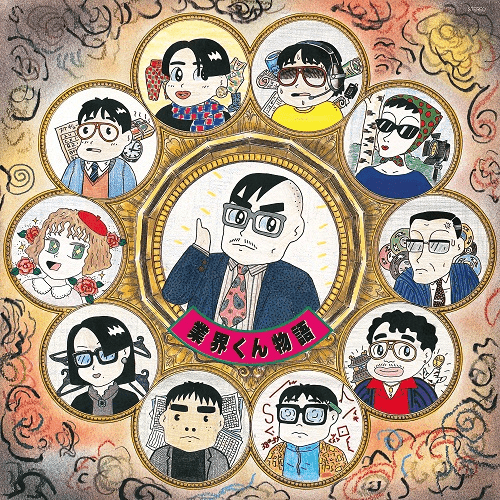

『劇画と漫画 第2集』(サンデー毎日増刊、1970年)

ECDこと石田義則少年が10歳を数えようとしていた1960年代の終わりから1970年代の初めの時期以降、環境やアクションを通し思想や概念と映像/体験との関係を詳らかにしていく映画作家・飯村隆彦はその長いニューヨークの居住をまだ始めたばかりであり、主にかの地のアートシーン事情などを描いた軽い筆致のエッセイを雑誌メディアなどに寄稿していた。このメジャーな新聞社系週刊誌の増刊号には劇画とマンガ以外にイラストレーター林静一と映画監督の若松孝二に足立正生などによる“叛殺”と名付けられたグラビアページもあり、一方、飯村のエッセイにはこのような文があることを発見できる――曰く、“「幻覚」装置はイメージのゲリラでもある”、つまり、“神出鬼没、迅速、攻撃および退却の不意打ち的な変化、一言でいえば高度化された遊撃性” [1]を指標とする非正規の小規模戦闘と比して飯村は映像の状況を考えていたのだ。

冒頭の引用はその文章から“アンダーグラウンド・テレビ”と呼ばれるテレビを並べた小さな劇場についての報告の箇所から抜粋したもので、実際には後のテレビ番組、例えば『サタディ・ナイト・ライヴ』でサルヴェージされた程度のギャグについてだが、全般として当時の世間とやらにおいて“起こりうるが決して起こらない”現象を起こしかねない化け物の徘徊とその影響がさまざまなレベルで知覚されていたことと明瞭に関係がある。それは戦争下、銀色に光り輝く爆撃機が飛び去った後、焦土から用意された日常を暮らす人々の作りあげた広範囲なカルチャーの形式にも内容にも影響を与えたのである。

1946年にデビューし、実に2020年代に至るまで日本のアートと文化の型とありよう、つまりは“マンガの国”として影響を与え続けている聖人もしくは怪物である手塚治虫はかつて自身の作品を「画を描いているんじゃなく」「まんがというのは表現手段の符帳にしかすぎなくて」、自分は「ある特殊な文字で話を書いているんじゃないかという気がする」と分析 [2]したが、彼にこう言わしめたのはひとつにECDが「ただの漫画雑誌ではなかった」という [3]“少年マガジン”を含む、手塚的な文脈に飽きたらない劇画という表現形式の蜂起を含む日本のコミック潮流であり、それは跋扈する化け物、つまりはマルキシズムとその運動の遠近法を遥か背景に芸術表現の幅を拡げ、リアルとそうでないことの境界に働きかけ揺さぶっていた。

僕に大きな影響を与えたのが『少年マガジン』だった〔中略〕。当時『少年マガジン』では『巨人の星』が連載されていた。巨人の星は六八年からTV版も放映されていた。そのTV版『巨人の星』の年甲斐もなく夢中になった父が、六九年になってから、原作を読むために『少年マガジン』を毎週購入するようになったのだ。〔中略〕それがタダで毎週読めるようになったのだ。しかも、六九年から七一年ぐらいまでの『少年マガジン』はただの漫画雑誌ではなかった [4]。

僕は「子供マンガの枠を大きく逸脱した」した『少年マガジン』を隅から隅までむさぼるように読んだ。『少年マガジン』との出会いはサブ・カルチャーとの出会いだった。たとえば、辰巳ヨシヒロの短編はこんな内容だった。主人公は米軍基地で死体洗いのバイトをしている。そして、横須賀に寄港したアメリカの軍艦から脱走した元ジャズ・ミュージシャンの黒人兵士と出会う。二人の関係は次第にホモセクシャルへと発展してゆく。ジャズと戦争と同性愛、人種問題まで盛り込まれたこの短編を当時の自分が理解できるわけもない。しかし、深く記憶に刻み込まれたのは事実だ。『光る風』の終了にまつわる噂は、当時、小学生の僕の耳にも届いていた。そして『アシュラ』だけでなく『ハレンチ学園』も巻き込まれた「有害」図書指定問題では、読むことを禁じられる側の子供として当事者であった。僕はマンガを読むことごときに大人から介入されることに強い反発を感じた。漠然とだが、国家や権力といった大きな力を胡散臭く感じ始めていたのだ。そうやって、自分の外の世界の暗部に気づき始めるのと同時に、自分の内に潜む暗い感情が気になり始めたのもこの頃のことだった。 [5]

横尾忠則デザインによる『少年マガジン』1970年5月31日号

“ハレンチ学園”や“アシュラ”が、もしくは10歳以前のECDの記憶に深く刻み込まれたという辰巳ヨシヒロの短編“帆のないヨット”そのものも、年齢の指定などなく子供たちの間に読まれうるものとして拡まって然るべき内容かどうか、PG的な尺度からはここで扱わない。

2007年、既に47歳のECDはそのことについては措きながら“権力の介入”に触れ、決して愉快ではない自意識の始まりについてもまた反芻する。彼の書き方によるならあたかも、「何が起きても不思議ではない空気」に満ちた世界に国家や権力といった大きな力が侵入したことにより、“自分の内に潜む暗い感情”が初めて外気に傷つきやすい肉を曝したかのように、内が外と均衡をとる。

ECDが辰巳ヨシヒロの短編と共に振り返る、近未来の軍事国家日本を舞台とした山上たつひこの『光る風』は、顔貌から体躯まで奇形と化す架空の伝染病の罹患者たちの隠れ棲む“島”での火を囲み踊る夜の光景からその幕を開ける。軍人の家に生まれた高校生の眉目秀麗な主人公は、彼の通う高校までが権力の中枢たる軍事国家政府の延長線上のインスティチューションである世界で現代美術作家を目指す。家を出て生活のために小さな出版社で働き始める彼が、ある日に出版社の建物の一部に幽閉されている社長の娘の姿を目撃することと前後し、三光会という名の旧日本軍人団体の仕事をその出版社が引き受ける。彼は古本屋を探し回って手に入れた“旧日本軍による中国における戦争犯罪をこくめいに記録した本”によって、“三光”という言葉の意味を知る。

山上たつひこが23歳の頃の雑誌連載作品だという『光る風』には、紛れもない作者の非凡な才能が標されている。そこには、インドシナ戦争から作家・三島由紀夫の自決までオンゴーイングの実際の“事件”が物語を推進する材料として纏められながら、同時にイメージとして取り込まれている。ひとつの重要なプロップの『三光』という書籍も、1957年、実際にカッパブックスから新書として出版されたもので『殺光、焼光、略光――これを称して三光といいます。殺光とは殺しつくす!焼光とは焼きつくす!そして、略光とは奪いつくすことなり!』――この主人公の台詞も、実際の新書“三光”の表紙に印刷されていたキャッチコピーが土台になっている。「私は戦争が終わって2年後に生まれました」「にわか作りの菜園を掘り返していたら、空襲時に行方不明になった近所の奥さんの体の半分が出てきた、なんてことも普通にあったのではないか。ですから、私の体に染みついるのは、戦争の影ではなく、戦争の形そのものだと思う」 [6]と語る作者の初期の代表作であることは間違いがないが、自身は決してその出来栄え、とりわけ表象、彼の言葉を借りるならばその“絵”に満足していないという[7]。また、その後の山上の作品において重層する錯誤のドライヴする物語は消え失せていくだろう。

これまで頻繁に“ポリティカル・フィクション“と呼び倣わされてきた『光る風』はむしろ“事件” [8]に化した一例としてここに召喚されたとしても、日本ならではの視覚的、芸術表現として浮上してきたマンガ/劇画をはじめとして、1970年代初めに含有するはずの“メッセージ”が称賛されたサブ/ポップカルチャーは、実際にはどこまで政治的なシンタックスとして信頼に足るものか。受け手ではなく、芸術作品を特定のイデオロギーに吸収させたとの自負もひっくるめて作者たち側に何か別のものとの取り違えの誤ちはなかったか。マンガ/劇画の範疇にあるものはともかく、後の日本のヒップホップに先行した1970年代のポップ音楽とそれらのメッセージや言説については後にここでも再検討されるだろう。いずれにせよ、1970年代初めの日本、人呼んで “政治の季節”に育ったある程度の数の少年たちは、なし崩し的に、政治的なメッセージを居丈高に纏ったともいいたくなるマスイメージに曝され囲まれていったので、ところでその状況を用意した前後の事情はそれ以後、例えば2020年代、変わったと言えるのか。

ECD自身は大人たちが子供の読むものを判断しようとするPTAや“有害図書”について“権力の介入”という言葉と対で記憶した。その動機の詮索などここではしない。しかしよく知られているように『少年マガジン』が“ただの漫画雑誌”でなくなったのは、創刊当時から読者を繋ぎ止めるマーケティングという大人たちの都合が第一義で、そして少なくとも、石田義則少年にとって「発売日である水曜日にお金を渡されて近所の雑貨屋に『少年マガジン』を買いに行くのが僕の役目になった」のは、家庭の長とも呼ばれる彼の父親のためであった。

同時期、彼は友人の“問題児”を通して美術にも興味を持つ。

芸術一般への興味は逆にふくらみ始めていた。沢田君という同級生がいた。沢田君は問題児として有名だった。カッターナイフを振り回して友達を追いかけるのを僕も実際に見たことがあった。天然パーマを長く伸ばしたその風貌は刈り上げが当たり前だった子供たちの中で異彩を放っていた。フーテンともヒッピーとも呼ばれた。しかし、仲間はずれにされるようなことはなかった。沢田君の存在を問題視していたのは親たちだった。そのことに僕は義憤を感じた。その沢田君が夏休みの自由制作で提出した猫の造り物に僕は魅了された。針金で作った芯に水で濡らした新聞紙を幾重にも重ねて肉付けした上に絵具で彩色してある。灰色に茶色が混じった、その毛色は、本当にこんな猫がいるのかと思うほど一見すると汚ならしいものだった。モデルになった猫が本当にそんな色だったとしても、普通なら体裁を繕って実際よりよく見えるように作ってしまうところだ。ところが沢田君の猫にはそんな風に人の目を気にしたところが一切なかった。そのことに僕は強い衝撃を受けた。それは僕にとっての初めて生の芸術作品に触れた体験だったのだと思う。二学期の間、窓際のロッカーの上に展示されることになった沢田君の猫を僕はいつも眺めていた。そして、僕は沢田君と急速に親しくなった。ある日、沢田君の家に遊びに行った。あの造り物とそっくり同じ毛色をした猫がいた。沢田君の父親は画家だった。めざしを描いた小さな油絵が額に入れられて飾ってあった。めざしを描いても絵になるんだな、と新鮮な好感を持った。沢田君には音楽大学に通う兄と姉がいた。沢田家は芸術家一家だったのだ。五年の時、担任になった古株の男性教師は沢田君の兄と姉のことも知っていた。ある日、こんなことを言った。

「沢田は兄さんも姉さんも優秀だけど、一番出来の悪いお前が案外、将来は大物になるかもしれないな」

僕は自分のことを言われたようにうれしかった。 [9]

石田少年が見ていた中野駅前に集うフーテンやヒッピー、『少年マガジン』に掲載されていた『光る風』や新しいリアルである劇画の描く世界に登場する彼らと似た風貌を持つ“問題児”が創造した生き物の魅力は、なによりもまず、“人の目を気にしたところが一切なかった”。

“普通なら体裁を繕って実際よりよく見えるように作ってしまうところ”、なのに。

ならば、そこには現実が悪いことの前提があるだろう。外に求めれば社会主義リアリズム的な美術観を私たちに思い興させながら、この前提は彼の“自分の内に潜む暗い感情”とも引きあうだろう。そうして、その外と内を統合するものとして、アートは、ここにそのまま“一番出来の悪いお前”を未来に光り輝かせうる可能性の魔術として既に登場する。

そして、彼は学校以外の音楽の場を知る。石田義則少年が住んでいた近所のコミュニティによる“盆踊り大会”を思い出すECDの筆致、その喜びに満ちていること!

そんな中、僕は夏になると盆踊りに熱中したりもした。〔中略〕夏休みの間の毎朝のラジオ体操、映画上映会、そして盆踊り。〔中略〕盆踊りがある日はまだ陽が落ちる前から家にいても城山公園から風に乗って、サウンドチェックのために流される音頭のテープが聞こえてくる。僕はもうそれだけでワクワクしてくるのだった。僕は「東京音頭」や「炭坑節」など大人の踊る音頭のフリも覚えて、ついにはヤグラの上で踊るまでになった。さらには、子供の怖いもの知らずの図々しさヤグラの一番上に乗って太鼓をたたかせてもらったりした。僕は親戚が集まるような場に出掛けると周りの大人たちから口々に「よっちゃんは本当に大人しいねー」と言われるような子供だった。学校でも授業中にフザけて注意を受けるようなことはなかった。それが、こと盆踊りとなるとまるで別人のように積極性を発揮した。 [10]

ECDはこの体験を約50年後にも忘れることができず、その人生の終着点に近く、ラップへと仕立て紡いだではないか。それが音楽へ向けての愛の歌“君といつまでも( together forever mix )”であることは本連載第4回目に詳しく記した通りである。

吸い込まれてく 踊りの輪の中に/気がつきゃいつの間にかやぐらの上/音楽 自分変えた瞬間だ[11]

その一瞬のように過ぎ去った光の下の係留は、果たされない約束手形のイデオロギーとも不気味なフェティッシュの手触りとも無縁だったに違いない。

[1] カール・シュミット『パルチザンの理論』福村出版、1972年。

[2] 『ぱふ』10月号、清彗社、1979年p.43。

[3] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p.17。

[4] 同前。

[5] 同前、p.18。

[6] 文藝別冊『総特集 山上たつひこ』河出書房新社、2016年、p.22。

[7] 同前、pp.23-24。

[8] 雑誌連載が“当局”の介入により中止されたとの噂。後に作者により否定された。

[9] 『いるべき場所』、p.16。

[10] 同前、p.12。

[11] “君といつまでも( together forever mix )” 、2015年。