現代文明に批判的だった僕の母親はマサイ族やピグミー族の生活を紹介するTVのドキュメンタリー番組を観るのが大好きだった。父親が子供そっちのけで夢中になっていた「巨人の星」では梶原一騎が“オズマ”という黒人選手を通してニューヨークのスラム街、アメリカ社会における黒人の物語を描いていた。カシアス・クレイ(モハメド・アリ)の徴兵拒否、黒い魔人ボボ・ブラジル、一九七〇年、一〇歳の僕にとって黒人は白人よりも確実に魅力的な存在だった。[1]

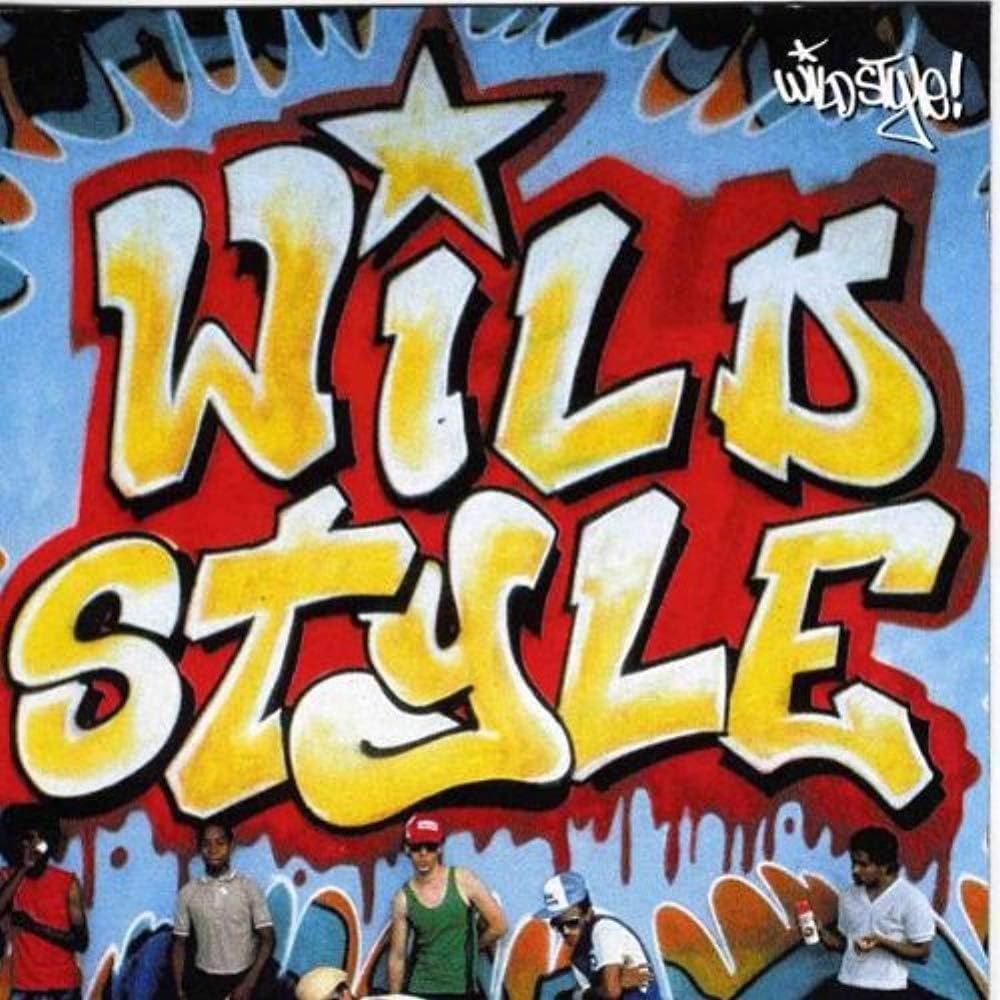

DJのプレイするビートと相互関係的にパーティで押韻を披露していくラップのみならず、身体表現としてのブレイクダンス、視覚芸術/都市空間への介入、即ちグラフィティという、四大要素からなるストリートカルチャーとしてヒップホップの始まりを看取るなら、そのカルチャーが発達した1970年代を通しての発達した場、ニューヨークの“有色”人種と彼らの空間における、政治の存在とその影響を否定しようとすることはやはり無理がある。

1966年のブラック・パンサー党結成とその綱領に記され彼らの行動に鮮明に顕れた“コミュニティ奪還”の実践、68年のパリ5月までの首都とフランス全土の震撼、75年のサイゴン陥落までのヴェトナム反戦のためのデモンストレーション――こうした様々な運動に活用された言説とそれらが創り出した光景は、直接もしくはグローバルに包み込んでいたマス・メディアによる報道のイメージとして、ニューヨークはサウス・ブロンクスの次の世代に注ぎ込まれていったので、彼らのアウトプットたるストリートカルチャー即ちヒップホップのありようも、そこから切り離せない。

その成り立ちのあらましとして、家でも教会でもなく、教室でも職場でもなく、コンサートホールでもなく、1960年代後半の騒然たる世界そのままかのように、子供たちの“アート”の“パフォーマンス”は公共空間にアクションとして顕現する。その意味で”政治”はヒップホップのアートとしての形式/内容が合成されていく過程に大きな役割を果たしただろう。主体たる当事者の“アクション”とその痕跡が否応なしに帯びる政治性を、1980年代の初めに活動していたグラフィティ・ライターたちが彼らなりに自覚的であったことは、当時制作された優れたドキュメンタリー映像『STYLE WARS』に捉えられている。

もちろん、ストリートカルチャーが広義に街路での文化を意味するなら、それはニューヨークで生まれたヒップホップだけでもない。例えば、アジアやアフリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、世界中のコミュニティが楽しむ大小かつ無数の“祭り”をそう考えることも可能だろうし、他にもこうした例は枚挙に暇がない。

「最初は、さほど大規模なものではなかった。むしろ、ささやかと言った方がよいくらいだった。それが、見る見るうちに広がっていった。昭和四十四年の二月のことだ」 [2]音楽評論家・ノンフィクション作家の田家秀樹がこういうのは、1969年の新宿駅西口の風景だ。少し長いが、貴重な証言として引用する。

「……新宿の西口の地下広場で、数人の若者が、ギターを持って歌い出した」

「彼らは毎週土曜日にやってきた。柱にもたれたり、座り込んで輪になったり、通行人にビラや歌詞カードを手渡しながら歌っていた。〔……〕様子が変わってきたのはゴールデン・ウィークを前にしたあたりからだった。人の輪が広がり、数千人単位になり、地下広場は歌声喫茶のようになっていった。「友よ」「山谷ブルース」「栄ちゃんのバラード」「自衛隊に入ろう」……。どれも、レコードで発売されている曲ではなかった。ガリ版刷りの歌詞カードによる歌唱指導。毎週、新しい歌が加わった」

「『機動隊が規制するらしい』 そんな噂が流れたのは梅雨時だった。五月十四日、淀橋署は、道路交通法、鉄道営業法によって広場での諸々の行為を禁止した。警察官に見守られてのフォーク集会。やがて、警察は『西口広場は、道交法の道路である』と宣言。広場の文字をすべて“通路”と書き換え、六月二十八日、機動隊が『ここは広場ではありません。通路です。立ち止まることは禁止されています』と一斉に排除にかかった。催涙ガスが投げ込まれ、“シンガー”たちは手に持ったギターで、それを避ける。そんな中にアマチュアで歌い始めたばかりの泉谷しげるもいた」

2012年、ECDは日本語ラップにまつわる批評を主導してきた書き手・磯部涼とTWITTERでのやりとりにおいて、フォーク/ロックアーティスト・泉谷しげる“春夏秋冬”の動画のリンクと共に、こう残している――「40年ぶりくらいに聴いてみた。実は自分の一枚目あたりの歌詞作りにかなり影を落としてることに気付いた」、「このあいだトークショーで磯部〔註:ママ〕に『当時のフォークで歌詞の面で凄いと思うの誰ですか?』って聞かれて友部正人なんてカッコつけちゃったけど実は泉谷なんだ。一番影響受けてるのは」――最後に、彼はこう付け加える。「最近の泉谷好きじゃないから忘れたことにしときたかった 笑。」

子供といっても既にティーンエイジャーの入り口の扉の前に立ったECDにとって、例えば、泉谷しげるの“黒いカバン”を聞いた経験がそれまでの彼もまんざらではなかった“巨人の星”や“愛と誠”といった漫画を彼から斥けていったのは、当然それぞれから放たれる分かりやすいイデオロギー、教訓や寓意の向きにもよるだろう。また、ECDが他のアートの形式ほどは視覚芸術=美術に興味がないということもありえる。

しかし、なによりも “黒いカバン”という2分足らずの音と言葉 [3]であれ、それが収められた泉谷しげるの1972年のアルバム『春夏秋冬』の、少なくとも表題曲などに、アートに内包する論理の躯体があるということ、それだけでなく、その論理の躯体の存在そのものの強さを――彼自身は「知恵を感じ取り、強く惹かれた」と記したが――ECDが感受したからではなかったか。

なぜなら、このアートの論理の躯体への関心こそが、数年後にティーンになった彼を吉祥寺の“マイナー”というスペースに赴かせていくこと、“ガセネタ”、“光束夜”、“NOISE “といった、異様な、逸脱のサウンドを轟かせるバンド群へ遭遇させることを、2020年代の私たちは彼の遺した著作を通じて知っているからだ。さらには、ECDと名乗るようになった彼のいくつかの作品はある時期、ヒップホップの楽曲自体の構造から離脱していくことも。

それにしても、ECDのいうように「ラップとは違うけれど、歌というより喋りに近い」 “黒いカバン”といったアートのために拵えられた制度の外部を知るフォークの音と言葉の持つ論理にしても、現在までのブラック・ライヴズ・マターとの連関も含めてヒップホップのそれも、公共圏に望まれずも侵入していくパフォーマティヴなアートは、COVID-19という問題が私たち全体をグローバルに覆う、つまり政府による統制がそのまま私たちの暮らしと化していくかも知れない2020年代のよう、もしくは、1969年の初夏の新宿の地下で田家秀樹が目撃したよう、数千人が同じ場にいようと、会話の成立しえない、暗い時代にその存在感を増していくものなのか。

昭和47年はある意味で陰惨な年だった[4]

そして、田家秀樹がこう回想し始める1972年は「六〇年代後半から続いてきた学生運動を初めとする動きに、最後の冷や水を浴びせるような容赦のない年だった」。

二月、厳寒の軽井沢浅間山荘に連合赤軍の五名が立てこもり、警官隊千五百名と銃撃戦を展開、九時間近くテレビでナマ中継され、累積視聴率は九八%(世相風俗観察会編『現代風俗史年表』より)を記録、日本中を釘付けにした。三月に入ると、仲間同士の“総括”で殺された十四人の遺体が発見され、かすかに残っていた“六〇年代ロマン”に幕を引いた。出口のない袋小路。救いのない結末。そんなやり切れない思いは、運動に直接関わっていない層も多かれ少なかれ覆っていった[5]

当時、文化放送(TBSラジオ)の日曜日、午前11時の番組、『オールジャパンポップ20』という“洋楽”だけを流す番組を聞いていたとECDはいう。

現在、この番組のサイトがあって当時のチャートを見ることができる。ラジオを聞き始めたばかりの七十二年の四月のチャートからもう聞き覚えのある曲が並んでいる。 [6]

しかし、ロックの決定的な体験はラジオからだけではなかった。

入学したばかりの中学校の放課後、校庭のスピーカーからビートルズの「ヘイ・ジュード」が流れていた。校庭で英語の曲が流れる。さすがは中学校だ。小学校とは違う。そんなことで自分が成長していることを確かめた。自分の中に何か新鮮な空気が流れ込んでくるのを感じたのだ。そういう空気は一度、とらえると敏感になるのだろうか。まだプラモデル少年だった僕が吉祥寺駅のショッピングセンター「LONLON」に入っている大きな書店にスケール・モデルの専門誌を買いに行った時のことだ。その書店と通路を挟んだ向かい側に新星堂というレコード店がある。その店内から一曲のロック音楽が流れていた。その曲に吸い着けられるように僕は通路で足を止めた。 [7]

家に帰ってからも、頭の中で、その曲は鳴り続けた。その曲を「いい」と思ったわけでも「カッコいい」と感じたわけでもない。僕の意思などお構いなしにその音は頭を占領してしまったのだ。そんな状態が一週間も続いた。それは奇妙な体験だった。数日後、ラジオで再び、その曲を聴いた。T.REXの「チルドレン・オブ・レヴォリューション」という曲だった。 [8]

中学の同じクラスの“カワバタ”君がロックを好きだと知っていたというECDは、T.REXの話を彼に切り出す。カワバタ君は彼を自宅に招待してくれる。

梯子のような狭くて急勾配な階段を上がりカワバタ君とそのお兄さんの部屋に腰を落ち着ける。カワバタ君は「ゴールデン・カップスがツェッペリンの『コミュニケーション・ブレイクダウン』を演っているんだ、これ」と取り出したレコードをプレイヤーに載せる。ここにあるレコードのほとんどはお兄さんの所有物らしい。「兄貴はもうジャズばっかりでロックは聴かなくなっちゃったけどね。きわめると、みんなそうなるみたいよ」そう言いながら今度はローリング・ストーンズの白いデコレーション・ケーキのジャケットのレコードをかける。帰り際、カワバタ君はニール・ヤングの「孤独の旅路」というシングル・レコードを「もう聴かないから」と僕に譲ってくれた。ニール・ヤングのレコードはA面もB面も最初は僕の求める音とは違うと感じた。けれど、とにかく、今、自分の手元にレコードがあり、いつでも好きな時に聴くことができる。そのうれしさに何度も何度も繰り返して聴かずにはいられなかった。良さがわからないのは聴き方が足りないからだ。この曲の中にもどこかに自分と繋がる部分があるはずだ。そう、わらにもすがる気持ちで聴き続けた。そうしないと音楽から自分が見離されるような気すらした。 [9]

ECDにこうまでさせた、ロックとは何か?

2009年、ロックバンド・ゆらゆら帝国のフロントマン坂本慎太郎、DJのムードマンとの雑誌のために行われた鼎談でECDは“ポピュラーミュージックにおいてのミニマル”というお題で話している。 [10]

「ライヴやってて思うのは、目の前に踊っている人がいて、その状態をキープしようとすれば、なるべく余計なことはしたくなくなるっていうか」

「所謂ロックって盛り上がりを激しさに求めるよね。ピグミー音楽って超ミニマルなんだけど激しくはないんだよね。声を出しても長閑な感じで、激しい方向にはいかない。ゆらゆら帝国もそうだけど、本道から外れてんだよね。きっと、ロックが本来掻き立てようとするものから外れてる、人間を求めてない音楽というか」

この興味深いECDの発言の後、書き手(前田毅)がこう促す――「でも、ラ・モンテ・ヤングを聴いても、さすがに『ワーッ』とはならないですよね?」

この質問により生まれるやりとりに、ECDはおそらく“即興演奏”という言葉を定義したであろうアーティストの名前を出して応える。

「デレク・ベイリーにはあるよ。延々とギターを弾いてるだけなんだけど、あの曲は『ワーッ』ってなる」

[1] 「極私的ジャパニーズ・ヒップホップ史」『QUICK JAPAN』Vol.56、2004年、p.62。

[2] 田家秀樹『読むJ-POP 1945‐1999私的全史 あの時を忘れない』徳間書店、1999年、p.124。

[3] 作詞は岡本おさみ、彼の手掛けた“襟裳岬”の歌詞も同様に興味深い。

[4] 田家『読むJ-POP』、p.141。

[5] 同前、p.142。

[6] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p.26

[7] ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、p.18。

[8] 同前。

[9] 同前、p.19。

[10] 『 STUDIO VOICE』5月号、2009年、P.34。