小学生の時からの趣味だったミリタリー系のプラモデルの雑誌を立ち読みするために吉祥寺の駅ビルの二階にある書店に出掛けた時のことだった。その書店の通路を挟んだ向かい側には都内では知られたレコード店チェーンの新星堂の店舗があった。その店頭から初めて聞くロックの曲のイントロのギターリフが流れてきた。僕は何かただならぬものを感じてそこを通り過ぎることができず、立ち止まってしばらくその曲を聞いていた。家に帰る道を自転車を漕ぎながらそのリフを口ずさんだ。さらにそれから一週間もの間、そのリフは僕の頭の中で鳴り続けた。恐らくこれが僕がロックの「サウンド」に反応した最初の体験である。その曲はT・レックスの「チルドレン・オブ・ザ・レヴォリューション」だった。 [1]

ラジオを聞くのは深夜だけではなかった。『オールジャパンポップ20』という洋楽専門のチャート番組が文化放送で日曜日の午前十一時に放送されていた〔中略〕。この番組が僕の洋楽への入り口だったことは間違いがない。しかし、最初のうちは日本のフォークほど興味をそそられることはなかった。[2]

フォークはTVでは観る機会が少なかったけれどロックは意外にもTVで観る機会が度々あった。七二年にはもう『リブ・ヤング』が始まっていた。『リブ・ヤング』は日曜日の午後四時にフジテレビで生放送されていた若者向け情報番組である。司会は愛川欽也、音楽のコーナーになると今野雄二が登場して最新の流行を紹介した。

ブライアン・フェリーが最初のソロを出した頃、そのアルバムの中の「激しい雨が降る」をピアノ弾き語りで歌うフィルムが流れたのをよく覚えている。ロキシー・ミュージックの毒々しいアルバムジャケットを初めて見たのもこの時だったと思う。『リブ・ヤング』では国内のアーティストのスタチ“オ・ライブが放送されることもあった。レコード・デビュー前のキャロルや村八分が出演したことはよく知られている。残念ながら村八分を観た記憶はない。キャロルの動く映像もこの頃に観たという記憶は確かにあるのだが『リブ・ヤング』で観たのかどうかはっきりとしない。よく覚えているのはウォッカコリンズのライブである。かまやつひろしが「バンバンバン」等を演奏した後で、ウォッカコリンズが「サンズ・オブ・タイム」を披露した。これがカッコよかった。グラム・ロックを意識していることがはっきり伝わったのだ。アーティスト本人が登場してライブの告知などを行うコーナーもあり、加藤和彦が髪を真っ赤に染め眉を剃り落とした当時のデビッド・ボウイそっくりの姿で登場して驚かされたりもした。NHKの『ヤング・ミュージック・ショー』でピンク・フロイドの『ライヴ・イン・ボンベイ』を観たのは七三年の三月だ。それがきっかけというわけでもないが、七三年になると僕はプログレッシヴ・ロックにも傾倒するようになっていった。[3]

決していつの時代でも実はマジョリティになりえない少女と少年たちにとって、その初期においてロック・ミュージックの経験は性的な恍惚感と政治的なテクストを彼らお好みのおのおのの手術台の上で――ゲバ棒もしくは同時期にニューヨークで証明されたようなアートの方角へも照応されうるストリートではなく――遭遇させ合体させた魔術的な呪文のごとく、儀式的な重要性さえ帯びていたと想像されよう。

ロック・ミュージックを日々の片隅にある蔭の手慰みへと押しやっておくのではなく、またその上の世代のいかにも時代がかり堅苦しい口吻ともきっぱり訣別するために、来るべき新奇な時代と刷新されたアートの形式であるロックに似つかわしい“精神性の目標” [4]が探し求められていた。

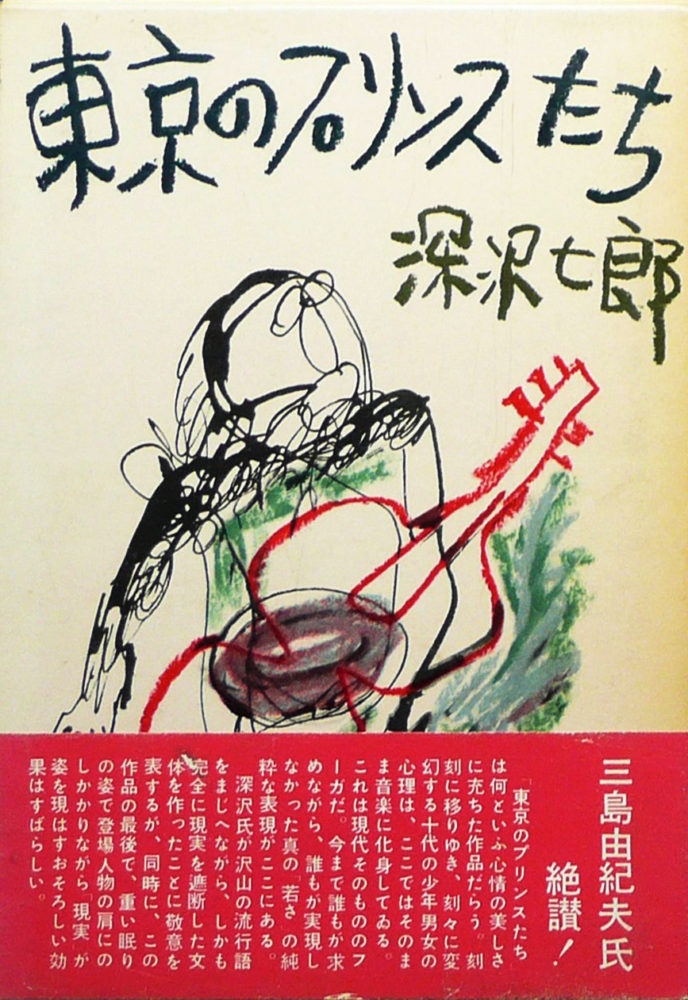

例えば、ECDが生まれる前年の1959年には、つきまとう死の蔭をロカビリーのリズムで払い落とし絶頂へと向かおうとする少年と少女たちのつかのまの驚異と自由が描かれた「東京のプリンスたち」が深沢七郎によって発表されていたことを思い出そう。

三島由紀夫が一読「刻々に移りゆき、刻々に変幻する十代の少年男女の心理は、ここではそのまま音楽に化身してゐる」と絶賛したこの中篇小説において、その通り不必要で冗長な意味付けの物語はなりを潜めている。それにとって替わってひとつの官能の美学が駆使されることによって、ロックン・ロールの騒々しい奇矯を深く侵入してありのままのアートと人々の行動との関係のあるがままの姿がそこでは鋭く描写されている。少年・少女たちがレコードから受ける衝撃の知覚、当時の音楽雑誌に掲載されていたロカビリー・スターたちのモノクローム写真に対しての彼らの“イカしてる”とのとりあえずの呟きのごとく、つかのまの恍惚から始まるあますところのない言葉の連なりの試みである。

一方、この試みに対置しうるものとして「戦後体制、戦後民衆史の大きなターニング・ポイント」[5]の看取りとしての竹中労と数人による『ザ・ビートルズレポート』があって――「この国の音楽ジャーナリズムの情況に、本書の出版が一石を投ずることができれば幸いです」――オリジナルの出版から16年後の1982年版の最終頁には竹中の言葉はこう結ばれ、例えば、ビートルズのコンサートは本文でこのように記される。

「文明は、…..とりわけ資本主義は、人間に感情をコントロールすることを教えた。パッション(情熱)はセンチメント(感傷)に変容し、人間が持っているいちばん激しく美しい“凶器”という感情を、しだいに消去した。青春とは、人生の原始であろう。そこには、文明のこざかしい約束にしばられまいとする、魂の自由がある。現状への不満がある。ビートルズの“音楽”は、少年・少女の欲求不満を解放し、叫びが歌であった生命の原点に回帰させる。彼らは、鑑賞などしない。演奏に参加する。感動していることを、肉体で示そうとする」このパラグラフはこう続いて結ばれる。「ビートルズの公演を聞いてぼくはむしろ、ファンはもっと熱狂すべきだ、とすら思ったのである」 [6]

『ザ・ビートルズレポート』について、1982年に五木のいうよう[7]「総合精神」、「集団制作」、「記録芸術」という三つの観点から前衛として「ソヴェートの革命から戦後にいたる二十世紀という時代の中での最も良き作品」とする革命アート理論からの評価については措く。しかし、ここでアート(音楽)は“ ”付きのままで示されることにはっきりしているように、その力の記述よりもその周囲の情況へとパラフレーズされていき、アートの力自体にこの本は近づきえない。時代は変わり1966年に出版された本を1982年、もしくは2022年に読むのではその経験は異なることはいうまでもないが、ここにあるのはアートの力は描かれないまま現象と化した「無名の」「大衆」「狂乱」という事実のみが記されアートの力を担保する構造なのだ。

七三年というのはベトナム戦争が終結した年だが、そのことについて何か感想を抱いた記憶もない。それだけでなくこの頃の世相一般について不思議なくらい思い出すことがない。思い出すのは吉祥寺の駅前の街並みが変貌する様子くらいだ。僕たち一家が中野から移ってきた六九年春にはまだ工事中だった国鉄(註:現JR東日本)吉祥寺駅のショッピングセンター「ロンロン」が落成し、北口の商店街が次々とアーケードになり、吉祥寺ではそれまで唯一の大型商業施設だった吉祥寺名店会館が取り壊されて東急吉祥寺店になった。さらに伊勢丹ができたかと思えば近鉄ができる、というようにデパートが次々と建設された。井の頭線吉祥寺駅にも大きなショッピング・ビルが建った。趣向を凝らしたお洒落な喫茶店が次々と開店した。そんな喫茶店にひとりで入って時間を過ごすのが、この頃の僕の密かな楽しみになっていた。[8]

母親が六畳一間の家で生計を立てるためにいそしんでいた、フェンシングの防具の布部分を縫いつける非正規の仕事の合間に口ずさんでいた二つの歌、映画の主題歌であった「空の神兵」と彼女の生まれた地区の風景をやはり思い出させる流行歌「めんこい仔馬」――その最後まで離れることのなかったECDと音楽との関係はそこから始まっていた。

1945年、日本の無条件降伏の決定と同時に始まったアメリカの価値をこの国に喧伝し浸透させる政策によってばらまかれた甘いチョコレートやキャンディ、それまで見たこともないような形と色をもってして輝く電化製品に、映画館の巨大なスクリーンや日本の畳の部屋に入り込んだ四角く分厚い箱の一面に映し出されるアメリカ人の男女の物語。瀑布から流れ落ちてくるようなこれらオブジェクトとイメージの氾濫と同時にアメリカの音楽もこの国にかつてなく鳴り響くようになるが、ECDとポップ/ロック・ミュージックというアートとの蜜月もこのような大きな歴史の構図の裡に収まるといえるのだ。

例えば、ECDが生まれた1960年に地殻の変動のように国会を取り巻いた人々の姿として顕れた闘争のイメージは、まるで予知のごとくECDのそれからの人生の航跡につきまとうではないか。ならば、ECDが10代を迎える間にも決して短くない時が過ぎさり、すなわち1970年代へと突入し、とてもここに書ききることのできぬ他の無数の事件と共に三島由紀夫の不在もまたはっきりし、いつに間にかと恍けるのも空々しい退廃と紊乱の結果、つまりは『天使の恍惚』の次に、ロックンロールは労働者階級のティーンネイジャーの手を逃れすべり落ちていき、その中心は文学的なロングヘアーの大学生たち、すなわち中産階級の握るロック・ミュージックへと徐々に徐々に、しかも後戻り抜き――その移り変わりの問題――その時間の経過の裡にあったのは、ビートルズがやって来た際の「無名」の「大衆」「狂乱」の時代から日本の高度経済成長の終着点の段階への変化、それが中途で止まることはなかったということだ。政治が斥けられていき芸術とそれを可能にする余暇の優位を誰も疑うことをしないポストモダンへと向かう拡散の運動は、ECDがその後も放棄できなかったアート(音楽)と言葉の関係においても例外ではなかった。

いつしか僕は自分がクラスの中で孤立しているように感じるようになっていた。ロックを聞くようになってから孤立したのか、孤立を感じるようになったからロックにのめり込んだのか、それはわからない。〔中略〕

そんな時に出会ったのが、雑誌『ロッキング・オン』である。当時、ロックを扱う雑誌として、『ミュージック・ライフ』や『音楽専科』それに『ニュー・ミュージック・マガジン』等が並んでいた。『ミュージック・ライフ』や『音楽専科』を目当てのアーティストのグラビアを見るために立ち読みすることは購入することは少なかった。〔中略〕初めて見た『ロッキング・オン』は何よりもその表紙がショッキングだった。デビッド・ボウイの顔写真がコラージュされ、あの特徴的な目が四つになっていた。中を開くと、カラーグラビアはおろかアーティストの写真も数えるほどしかない。かわりに誌面を埋めていたのは、「〜論」と銘打たれた文章の数々。その中で取り上げられていたのはキング・クリムゾン、EL&P、レッド・ツェッペリン、その頃自分が夢中になっていたアーティストばかりだった。そんな雑誌がまるで人目をはばかる地下出版物のような風情で書店に並んでいたのである。僕は迷わずその『ロッキング・オン』を買って帰り、隅から隅まで何度も繰り返し読んだ。『ロッキング・オン』では自分以外の人間がどんな想いを託してロックを聞いているのか、そのことを知ることができたのが何よりもうれしかった。そしてロック・ファンは皆、自分と同じように孤独だと『ロッキング・オン』は教えてくれた。 [9]

[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 27。

[2] 同前、p. 27。

[3] 同前、p. 31。

[4] スーザン・ソンタグ「沈黙の美学」『ラディカルな意志のスタイル』川口喬一訳、晶文社、1974年、p. 9。

[5] 五木寛之「『ザ・ビートルズレポート』の予感させるもの」、竹中労編著『ザ・ビートルズレポート』白夜書房、p. Ⅵ。

[6] 竹中労編著『ザ・ビートルズレポート』白夜書房、1982年p. 48。

[7] 五木「『ザ・ビートルズレポート』の予感させるもの」、p. Ⅷ。

[8] ECD『いるべき場所』、p. 35。

[9] 同前。