「19世紀の科学は発見の技術を発達させたので、その結果として、私たちの時代は発明の世紀となっている」 [1]と、1931年にエッセイ『新奇の快楽求む』を作家/哲学者のオルダス・ハクスリーはこう書き出す。

しかし、たったひとつの新しい快楽さえも20世紀は発明していないと続けるハクスリーは「コカインやアルコールに替わっての新しい安全なドラッグを発明するべきだ」とぶちあげ、彼のエッセイや小説に馴染みがない読者を驚かす。

アルコールとコカインは双方とも――後者はほんの少し――ECDの生涯と縁があるのはご存知の方もいらっしゃる通りだが、一方、ハクスリーはこのエッセイをこう締めくくる。

「そのようなドラッグに最も近づいた発明は」、高速、つまり、いにしえの乗馬より遥かに発達した自動車、列車、そして飛行機で感じることのできる「スピードこそが、唯一の、純粋にモダーンな快楽だと思える」と。

近代主義の良き批判者としてハクスリーがこう書いてからほぼ40年後、東京は杉並の10代の少年だったECDにアートを通じて芽生えていた鈍重な容赦のなさ、もしくは、「ストリートの思想」に近づいていく“遅いラディカリズム”ともいえるだろう態度は、ハクスリーのいう新種のドラッグによる新しい快楽を支える思想や体系へのカウンターとなりうるということを私たちは追って見ていくだろう。

もちろん“日本株式会社”と呼ばれるようになっていた日本も、そしてまたその一劃としての音楽産業/レコード会社と強固な提携に着手していく『ロッキング・オン』にしても、その後のECDの辿る足跡を予見していたかのような、この鈍重な容赦のなさから離れていく方向へと動いていった。

彼らが容赦のなさをひとつひとつはっきりと忘却していかなければならなかったのは、上海事変がまるでなかったかのように、1945年がまるでなかったかのように、人々のファシズムから仮住まいの民主主義への遁走のごとくの「転向」がなかったように、1960年も68年もなかったかのようにそれらすべてを後にして、経済的、政治的、そして社会的条件がお膳立てしていた狂騒のバブルの1980年代へと生き急ぐ「一億総中流」たる日本とその新しいアート/芸能部門の一部としての自分たちを自覚し、その規定路線に沿ってのビジネス・プランを実行に移さねばならなかったからである。したがって、そのビジネスと言説の影響力を少しでも考えるならば、『ロッキング・オン』が、日本のポップ・ミュージックにおけるマスター・ナラティヴの中核なのだ。

しかし、この仮病、もしくは結果的に2000年代まで続く日本の仮の、つまり一時的なある種の集合的身体/精神の状態の持続をして下部構造の経済あっての上部構造の思想や言説が可能になったというだけではなく、革命への可能性の瓦解がサブカルチャーの岸辺へ漂着していく過程にあった歴史的なタイミングであったからこそ、一部の“ロック”は可能になり“ロック世代”によるそのプロパガンダも可能であったということが重要なのだ。

“グローバル・ヴィレッジ”というマクルーハンの概念と深く関連づけられ、当時の言葉でいうならば“世界的”とか“国際的”なアート・フォームだというプロパガンダの下に広くそう見做されていたにもかかわらず、グローバルと称するには、第二次世界大戦の戦勝国たるアメリカ合衆国とイギリス中心の現象としてロックが始まったという事実を思い出してみればいい。

マルクス主義革命が善であり得ると世代のマジョリティに信じられて始められ、市民権などなどを得たというロックに取り組んだ多くのミュージシャンはそのことを十分に自覚していたので、彼らの音楽自体が急速に変貌しつつあったことは忘れるべきではないにしても、紛れもなく一部の“ロック”は植民地主義的な風景が生み出したアートの形式であり、その意味でナショナリズムとも連関があった。もし人々のアート、大衆芸術、もしくはポップ・カルチャーなどなどにおいてのナショナリズムの顕在を指して右傾化というなら、サブカルチャーのナショナリズムはこの時点で既に始まっている。

ポール・ウィリアムスやレスター・バングス、そしてキャメロン・クロウの――また日本では『宝島』雑誌などでお馴染みの執筆者にも移植された――書き手も読み手も馴れ合いの通用する現実の、もしくは「想像の」「共同体」内部の読者に直接話しかけるような文体や饒舌さの代わりに、渋谷陽一の初期の批評/ジャーナリズムのテクストを集めた『メディアとしてのロックン・ロール』は、散りばめられた断定的な箴言/キャッチコピーがただの思いつきでないと強調する効果を持つ、時は金なり的なぶっきらぼうな物言いが目立つ。この文体こそが来るべき時代を予感させていたといっていい。そもそも、ひとつの共同体があれば、それは排除なしには成立し得ないので、ならば選択された共同体を膨張させることによってのドミナンス、覇権こそが次に欲望され動き出す。

それゆえに“ブラック”ミュージック及びロック以前のポップ・ミュージックとロックとの差異を、他の雑誌メディア、例えば『ニュー・ミュージック・マガジン』、もしくは『ザ・ブルース』や『ミュージック・ライフ』を意識しながら発表せねばならなかったこれらテキストは、極めて戦略的だが、1970年代前半のなんとまだ20代前半の渋谷陽一の文章に溢れる才気には舌を巻く。

中村とうよう、日暮泰文、そして星加ルミ子といった前世代に属するジャーナリストたちが依拠している美学的あるいは政治的な価値判断基準との闘争を、つまりは政治と批評/ジャーナリズムが並置されるどころか、あからさまに出世主義的といえるコック・ファイトとしての批評=政治そのものを、渋谷は謀り実行にうつさなければならなかった。

その際、“読者として向きあって30年以上”と振り返り自らを“吉本主義者”と冗談めきながらも彼が敬愛する、1950年代半ばに当時の自分より上の世代の文学者の戦争責任を問いただし批評家として世の中に知られるようになった吉本隆明の初期の戦略と批評の秩序のありようは、渋谷陽一や『ロッキング・オン』のそれらとひと組かのごとくの類似した構造と態度を持っているように思える。

例えば、渋谷は「確かにブルースは質の高い音楽である」[2]といったん認めながら「ブルースの持つパワーを民族的抑圧の歴史の所産として物神化する機能的発想法」と音楽を革命に従属させる機能主義として日本におけるそれまでの正統的なブルースについての言説を批判し、「黒人ブルースを形成するところの衝動をリロイ・ジョーンズ風にブルース衝動と呼ぶなら、我々は自分の中にブルース衝動を培養しなければならない」、「表現芸術上、我々は決して黒人の現実体験の過酷さに負い目を感じる必要はない」として、現実の政治的かつ人種的な、はっきりいえば奴隷制度の延長上にあるダイナミクスが交錯している現実の空間ではなく、当時ありもしなかった、またこれからもありもしない抽象の空間と時間へとアートの価値を担保させ、「私生児」で「その強い否定意志を徹底的につきつめていこう」[3]としたロックに優位が与えられる。

こうして見事にも、現実に起きていた公民権運動やブラック・ムスリムの思想との人々の取り組みは忘却され、よってストリートでデモンストレーションを行っていた人々の音楽も斥けられ、エルヴィス・プレスリーが一瞬持ちえた人種のアイデンティティを揺るがす危ういロックン・ロールは進化モデルとして時代遅れだとされ、自家用ジェットでワールド・ツアーを行っていたロック・ミュージシャンの創造?した芸術作品としてのロックが“ブルース衝動”の代理(!)として称揚されるので、革命と革命の可能性ゆえに持ちえた想像力は商品としてのサブ/ポップ・カルチャーへと粉々に分解されていく。

1958年、吉本隆明は「共産主義者が、共産主義をすてて、主義に無関心となることや、すすんで他の主義に転ずること」、「もっと狭義には、共産党員が組織から離脱して、組織無関心になる」「転向」について記した『転向論』において、日本の政治史上にその名前を知られた重要な転向者と非転向者のそれぞれのいく名かを「現実的動向や大衆的動向と無接触に、イデオロギーの論理的なサイクルをまわしたに」すぎない、「日本のインテリゲンチャがとる」「典型的な思考過程」として「日本的転向を類型づける同じ株からでた二つの指標」とすることで両者を同じ水準に並べ仕立て上げて見せた後、「日本封建制の総体の双面をまざまざと目の前に据え」、「近代日本のインテリゲンチャが、決してみせることのなかった新たな方法」に他ならなかった小説を書いたという理由で、現実には転向をした中野重治という作家を非転向者より優位においてみせる。

とりわけそこで題材とされた中野重治の小説「村の家」で転向者である主人公の「自己否定」か否かの際の間に構築される論理、すなわち、転向者と非転向者の一体誰に、特になぜ優位を与えるのかの吉本の解釈の進め方は、そのコック・ファイトとしての批評=政治のありようとしての戦略性によって渋谷のブルーズよりもロックを優位におく論理のジェスチャーにはっきりと焼きつけられている。

ロックの始まりにあったと渋谷のいう「否定」が、スターリン主義批判から借用された歴史の正統の「否定」だとしても、ルカーチ・ジェルジュの重厚な『歴史と階級意識』の決定的な革命条件を用意する段階である階級の「否定」だったとしても、もしくは、そのどちらかのはっきりしないパラフレーズだとしても、『メディアとしてのロックン・ロール』においてのロックの「否定」の具体的な行方は、それぞれのテキストがぶつ切りで終わったり、もしくは結論が次回へと先延ばしにされた挙句、不問にされる。それを含め著者の早熟な聡明さと攻撃性は魅力的だともいえるのだが、その後半において強調される”ブラック”・ミュージックの「肯定性」とその位置づけによって、今の目からもポップ音楽批評/ジャーナリズムとして先駆的で果敢なアプローチがかしこにあるのにもかかわらず、この読み物の結末が人種分離主義にさえ向かうと解釈可能だという意味で、『メディアとしてのロックン・ロール』によるロックは退嬰的かつ保守的になっていく。

1970年代半以降、例外をのぞいてロックのマジョリティのひとつの方向は例えば男性中心に編成されたバンドによる特徴的なギター・サウンドのことを意味するようになったので、いわゆる“ノン・ポリティクス”の内実は、人種についてはもちろん、ジェンダー/セクシュアリティについてまで例外をのぞき「伝統」に近づいていっただろう。

もちろんこの変貌はロックだけに起きたのではなく、またこの変貌を可能にした時代のありようは日本だけのものではない。異なるのは、アメリカは戦勝国であり、日本はそうではないということでしかなく、それはどこでも起こりうる。だからこそ日本は健忘症的自己弁護を必要としたのだが、ロックは新しい世代によるグローバルな、つまり、人種とジェンダーをまったきものとするリベラルな大衆芸術運動ではなかったのかという問いもあるだろう。

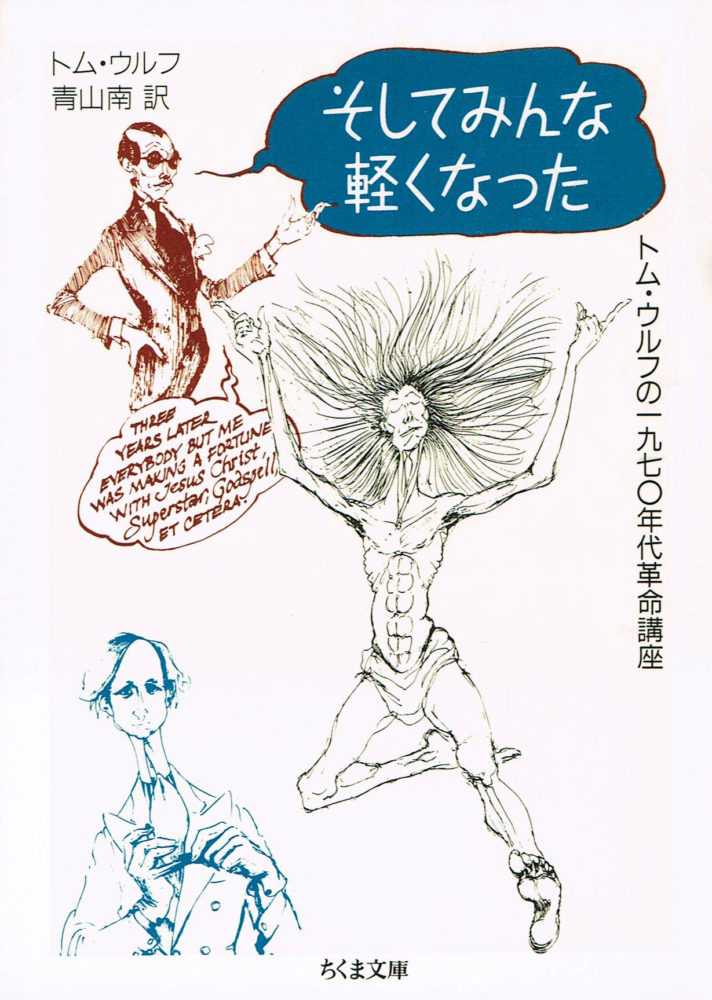

例えば、ニュー・ジャーナリズムを築きあげた故トム・ウルフは1970年代を回想して既にこう記している。

一九四〇年代の初め、アメリカでは軍需景気のおかげで不況に終止符が打たれ、そのとき始まった好景気が四十年近くつづいてきた。繁栄の波には若干の落ち込みもあったが、そんなものは上昇曲線の間のちっぽけな皺みたいなものだった。好景気は国民のあらゆる階層に金を送り込み、その規模たるや史上空前だった。トラックの発着管理人も複写機の修繕人もミシンの掃除人も警官も消防夫もゴミ収集人も金をどさどさ――年収一万五千から二万ドル――以上稼ぎ、たっぷりと休暇をとっては熱帯の岸辺にでかけ、一万二千ドルのレクリエーション専用車には電子レンジを数台、サウナ風呂を数個装備した。いまさら生真面目な顔で「プロレタリア」なる言葉を使えない事態になった。一九七〇年代の末頃には、これら新大衆はフランス、西ドイツ、スイス、イギリス、ノルウェイ、スウェーデン、日本、ある程度はイタリア――要するに、資本主義圏のいたるところに出現しはじめた。[4]

ロックとはこうした地域の特殊な時期のみに始まりえた音楽であり現象であったのではないか。

繰り返しになるが、もちろん実際にはアートに対するそれぞれの思惑は様々であったろうしまた善意に満ちてもいたといえるだろうが、これらの国々は歴史的に植民地主義と無縁ではなく、そこから現れた新しいアート運動のそのうちの幾ばくかのアーティストがそうしたパースペクティヴと、はっきりいうなら、優越性や均質の表象の心地よく揃えられた空間の外に出ることができなかったとして特段に驚くべきことではないし、その一劃のロック・ジャーナリズム/ジャーナリストをも、例えば、人種やセクシュアリティの存在と不在を構造的に支えていても不思議ではない。

トム・ウルフの著書の別の頁にはこうある。

一九七〇年の大進化のひとつは、新左翼が消滅したことだった。バン!――ほら、消えた!――こんな具合だったな。[5]

翻訳は1985年に出版されているが、この小文「夜空のキンタマ」、原題“Stiffened Giblets”が収められている原著『In Our Time』が出版されたのはちょうど1980年であって「昔の若者ってのは、多分に教条主義的で、安保闘争でも学園紛争でも、みんなが同じセリフを叫んでいたでしょ。でも、今は幾ら、ジャーナリズムやコマーシャルが叫んでも、それをそのまま鵜呑みにすることはないんです」[6]と、まだ学生であった田中康夫が『東京大学学生新聞』に寄稿したのと同じ年だ。

彼の「豊かな日本に育ってきた世代が、気分よく暮らすことを、生活のメジャーにしている現象」[7]を描いた小説『なんとなくクリスタル』はその後日本で大ベストセラーになる。

翻ってこれ以上革命はリアリティを保っていかずに瓦解すると渋谷陽一がよりはっきりと確信しえていたとしたら、ECDはもちろん吉本隆明とも異なり「大和銀行に勤めるエリート」と「北区の大地主の娘」ともいわれる彼の両親について記された話[8]を鵜呑みにするとして、いうまでもなく日本経済のバブル状態化を先導しその後にそれが破裂したのは「銀行」が「土地」の価値を抽象的に吊り上げるために過剰に積み上げた融資が原因なのだから、彼がその階級性からしてもその早期から私たちの仮病の進行を掴んでいても当然でしかない。上海事変から1945年、そして朝鮮戦争を経ての帰結とその未来の果てを、日本のある層は大工のグンちゃんと中学生だったECDよりはっきりと、輝かしい未来のイメージ、明るい社会として描くことのできる高みに達していたということに過ぎない。

しかし、その今は亡き造られた風景、つまり田中康夫のいう「バニティ」が覆う「一億総中流」などというキャッチコピーが捏造した当時の風景が私たちに強いた視域が隠蔽していたのは何であるのか。ECDはそのことを明るみに引きずり出す想像力のありようたる鈍重なる容赦のなさへと向かっていったのではないのか。

七五年の七月、僕は初めての海外のロック・アーティストのコンサートを体験した。それがルー・リードの初来日公演だった。会場は中野サンプラザ。中野サンプラザは入口の前がちょっとした広場になっている。その広場のあちこちに一様に黒っぽい格好をしたひとたちがたたずんでいた。もちろん、ルー・リードを観に来たひとたちだ。マニキュアも黒、口紅も黒、それに真っ黒いサングラス、そんないかにも退廃的な匂いを放つひとたちの姿に僕は目を見はった。そんなひとたちを僕はそれまで見かけたことがなかった。

「サブマリン」[9]や「ROの会」[10]にもいそうでいなかったタイプのひとたちだった。一体、こんなひとたちが普段はどこにいてどんな生活をしているのか、当時の僕には想像することもできなかった。今思えば、この時僕が目撃したひとたちの多くはあくまでヴェルヴェット・アンダーグラウンドのルー・リードを観に来ていたんだと思う。僕のようにT・レックスからグラム・ロックを知りデビッド・ボウイを経由してルー・リードを知ったような者は少数だったに違いない。そしておそらく国内なら裸のラリーズのライブに集まるひとたちとも重なる部分は多かったのではないか。つまり、僕はこの時初めて日本のアンダーグラウンド・シーンを垣間見たのだと思う。[11]

Lou Reed- “Sweet Jane/I’m Waiting For My Man” LIVE 1974 [Reelin’ In The Years Archive](YouTubeより)

1975年、アメリカにおけるポップのマスターナラティヴを支える典型的なイメージとしての『アメリカン・バンドスタンド』[12]の世界とフランス象徴詩のそれを結びつけようとした、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの元メンバーであるルー・リードの来日コンサートがECDが生まれて育った街の大きな会場『中野サンプラザ』で行われた。それは彼が出かけていった最初の海外からのアーティストのコンサートになり、今から振り返ると、まるで風景に仕掛けられた隠蔽のスペクタクルを無効と化す、時限爆弾のひとつであったようにさえ思える。

[1] Aldous Huxley,“Music At Night and Other Essays,” Doubleday Doran and Company, Inc., 1931, p. 221.

[2] 渋谷陽一『ロッキング・オン増刊 メディアとしてのロックン・ロール』ロッキング・オン社、1979年、p. 33。

[3] 同前、p.194。

[4] トム・ウルフ『そしてみんな軽くなった――トム・ウルフの1970年代革命講座』青山南訳、ちくま文庫、1990年、p. 22。

[5] 同前、p. 66。

[6] 田中康夫「気分次第をせめないで」『ぼくたちの時代』新潮文庫、1989年、p. 13(初出は『東京大学学生新聞』1980年12月22日号)。

[7] 田中康夫『なんとなく、クリスタル』河出文庫、1983年、 p. 230。

[8] 橘川幸夫『ロッキング・オンの時代』晶文社、2016年、p. 26。

[9] 当時に新宿にあったロック・バー。

[10] ロッキング・オンの読者をつなげるネットワークの試み。

[11] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 48。

[12] 1952年から放送開始された音楽テレビ番組。