newworld

Happy NeWORLD

Happy NeWORLD

帰宅したら、娘がいて「おかえりなさい」と言われた。

掃除のパートの仕事に行き、銭湯に寄り、スーパーで自分が飲むビールだけ買って帰る、いつもの日常の夕方。何かおかしなことでも起こっているのか。一瞬、立ちくらみが起こった。

娘はテレビのお笑い番組を見ている。私が知っている娘と違って、もうすっかり大人になっているが、顔や姿形は最後に見た時から、それほど印象は変わっていない。妻に似て、小柄だからか。

台所で食事の準備をしている妻に、

「おい、娘がいるぞ」と声を掛けたが「それがどうしたの?」とぼそっと答えるだけで、こちらの顔を見ない。

娘は死んだのだ。九年前に。

学校でいじめに合い、自殺した。

警察の霊安室で亡骸を見た時から、私の記憶は途切れ途切れになっている。

地元でもニュースとなり、学校に何度も足を運び、教育委員会とも調査に関する話し合いを細かく重ね、いじめた生徒達を特定し、損害賠償の請求をした。

こちらは正当な手段を取ったまでだが、周りから色々あることないことを言われ、妻と共に疲弊して、未知の街に越すことにした。

娘はこの街を知らないはずだが、どうしてここにいるのか。いや、どうして生きてるのか。

食事を三人で、さも、何十年も経て来たような家族の団欒のように、至って普通に済ませた。

「ごちそうさまでした。友達からラインが来て誘われて、ちょっとカラオケに行ってくるね」

「あまり遅くならないでね」

「はーい」

妻との会話も普通だ。

娘が出掛けて、私はビールを飲み干して、妻の顔をちゃんと見た。

「おい、あれは何なんだ! 娘がここにいることをどう思っているんだ」

つい語気強く言ってしまったが、

「あら、いいじゃない。家が好きなんでしょ」

と妻の答えは異変が起こってることに気づいていないような口ぶりで、私はさらに混乱してきた。

「娘は死んだだろう! 一緒に骨を拾ったじゃないか、あんなに泣きながら。忘れたのか、それともボケたのか、お前は」

「何の話をしてるの? お風呂でも入ったら? あ、今日は銭湯に行く日でしたっけ」

話にならない。

妻はボケてしまったのだろうか。そんな予兆はなかったが。それで、どこかから娘そっくりの女性を家に連れて来て、芝居を打たせてるのか。今の時代、金さえ出せば色んな仕事がある。考えられない話ではない。

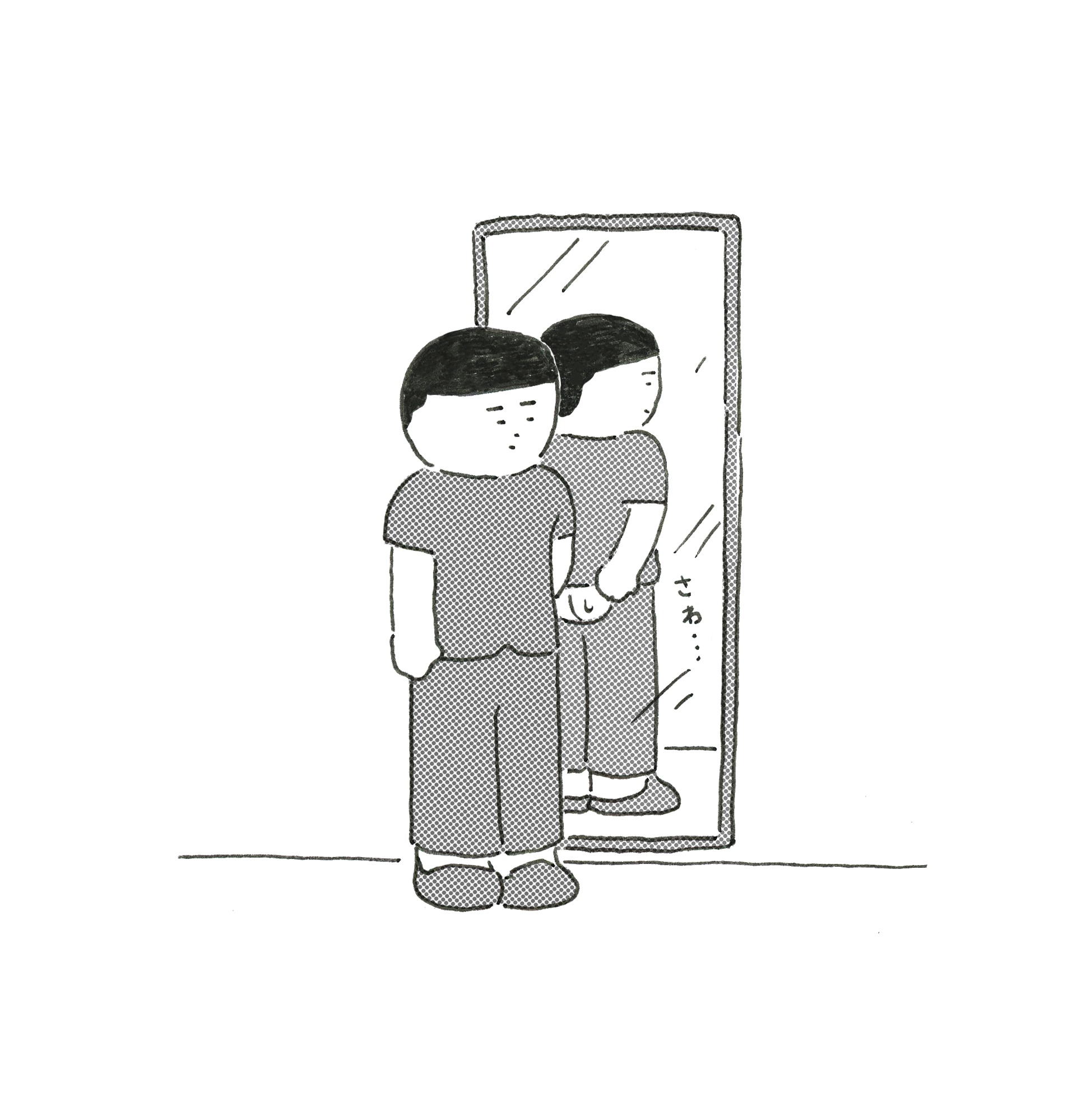

ふと、妻を眺めた。

老いてはきたが、尻や胸の肉付きはなかなか良い塩梅で、時々密かに悶々としていた。娘があんなことになってからは一度も肌には触れてなかったが、ふいに欲情の渦が小さいながらも下半身の中で頭をもたげてきた。

「こっち来いよ」と、半ば強引に妻の手を引っ張り、寝室に連れて行った。「ちょっと! 正気なの?」と尖った声で責められるが、そんなことは気にせず、後ろから重たく柔らかい胸を揉み、耳たぶを噛みながら強く身体を開くと、妻は早々と降参したようだ。

「ああ、ああ、気持ちいい」と甘い声を出してきた。身体をこちらに向けて服を脱がせて、乳首を噛んだら大きな声で喘いできた。この声は若い頃とあまり変わらない。

自分の服はズボンとパンツだけ脱いで、慌ただしく、無骨に、妻の身体に入り、短い間だったが快楽を味わって、射精した。

終わって、しばらく呆然としていた。自分が性行為を行うことが可能だったことと、妻がすぐ受け入れてきたこと。全く性交渉がなかった時間は何だったんだろうかと。

娘が死んでから、妻への劣情は完全に押し殺して、そんなものは初めから無かったものとしてきた。

妻もきっと同じ気持だったのだろう。寝室も別にしていたが、それを不自然と思うこともは全くなかった。

だけど、私は本当は妻を抱きたかった。性交を終えて、身体中に血が漲るのをはっきりと感じていた。

「あなた、早く服を着てください。もうすぐあの子が帰って来ますから」

妻の声で目が覚めた。私はほんのつかの間だが、眠ってしまっていたようだ。

慌ててパンツとズボンを履いて、洗面台で歯を磨き寝室へ向かい、もう寝ることにした。

死んだはずの娘が帰って来て、何年も肌を合わせていなかった妻と性交して、今日は本当になんて日なんだろう。

夢の中でも、半ば夢ではないような、ずっと娘のことを考えていた。

娘と役所に行って、戸籍や住民票、健康保険証の手続きをしていた。

死んだはずの娘の書類を再発行するなんて馬鹿げている、どこかで真実という現実を突きつけられるはずだと思った。しかし、事情を話したら、いとも簡単に戸籍の修正や保険証の再発行などが出来て、狐につままれたかのようだった。

ひょっとしたら、ボケてるのは妻ではなく、私の方かもしれない。

認知症は、自分のことを認知とは思わない。

絶望のような、諦めのような、もう、これ以上何かを思ったり考えたりすることは、自分の心では飽和状態だった。一度、すべてを受け入れて流すようにした。

受け入れて、流す。

矛盾しているようだが、生き抜くための大人の所作である。

娘が死んで、覚えたことだ。

いつも通りの朝が来た。今日はパートもなく、特にやることはない。

朝食を妻と食べていたら娘が起きてきて、食卓について一緒に食事をする。

「昨日はカラオケ、楽しかった?」

「うん、盛り上がった。今度、ママも一緒に行こうよ。パパはいや?」

「いや……まあ」

「家族で行ったら最高に楽しいと思う」

「そうね、お母さんもカラオケなんて久しぶりだから行ってみたいわ」

「ね。三人で行こうね」

この会話は何なんだろうか。夢の中にいるのだろうか。

娘が死んでから、家に様々な新興宗教の人間がやって来て「死後の世界の娘さんとお話が出来ます」などと胡散臭いことを真顔で、親身になって誘ってくる連中がいた。彼らはどういうわけか、着るものがひどく質素なのが気になった。

当時の私は憔悴し切っていたし、娘とちゃんと話したいと思ったが、信じられないくらいの高いお金を納めて、嘘くさいだけの祈祷師なんかがやって来るのかと想像して、気持ちを鎮めた。

あの時は、ただ、娘が普通に平凡で生きていてくれさえしたら、何もいらない。それだけで、最高の幸せだと思っていた。娘と同年代の若者からはずっと目を背けて生きてきた。

食事を終えて、庭に出た。

小さな庭だが、植木に水をやるのが私の楽しみな日課である。植物は何も語らないが、水をやると成長する。

空は曇っている。こんな空は何回見て来たのだろう。そして、後、何回見るのだろう。

何が現実か、何が夢か、何が嘘か、もうどうでもいい気がした。

遠くに晴れ間がのぞいた。

とよたみちのり

1970年生まれ。1995年にTIME BOMBからパラダイス・ガラージ名義でCDデビュー。以後、ソロ名義含めて多くのアルバムを発表。単行本は2冊発表。

スタジオ盤『大阪においでよ』(25時)を3月20日に発売。

photo by 倉科直弘

ノンセンスの領域——『進撃の巨人』の生(レーベン)の否定としての巨人趣味ブラックユーモアと並ぶ駕籠…

裏まんが道へゴシック漫画の次はマニエリスム漫画を領略する。一般道徳・一般通念に中指を勃起させる「綺…